世界コンバージョン建築巡り 第28回

ブリュッセル、アントワープ、ルーヴェン──ベルギー諸都市における多彩なコンバージョン

小林 克弘(東京都立大学(旧首都大学東京)名誉教授)

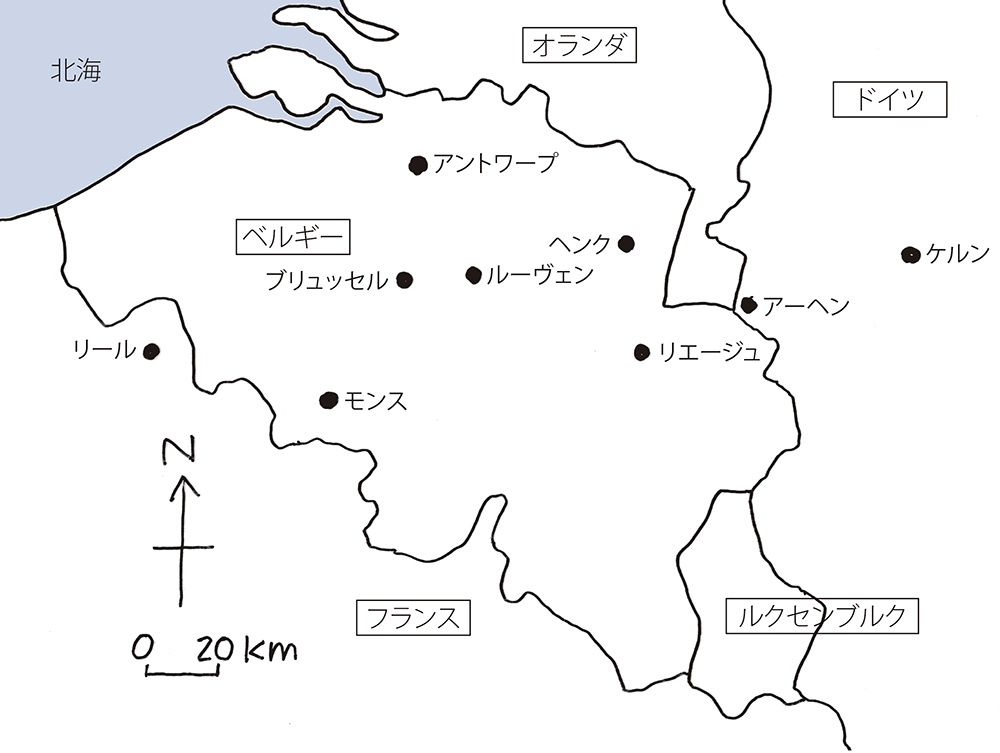

ベルギー略地図

1. ブリュッセルのグラン・プラス広場

美しい広場としても有名であり、世界遺産にも登録されている。

美しい広場としても有名であり、世界遺産にも登録されている。

はじめに

ベルギーは、隣接するフランス、ドイツ、オランダの干渉を受けたため、独立は1830年代であるが、ヨーロッパ大陸では最初に産業革命を経験した産業国である。現在では、首都ブリュッセルには、NATO(北大西洋条約機構)やEU(欧州連合)の本部も置かれている。今日でも、狭い国土の中に周辺3国の文化圏が共存し、それ故、各都市では、使用言語も含め、極めて地方色が強い。本稿では、ベルギーの主要3都市および炭鉱都市におけるコンバージョン建築事例を巡る。

2. ベルギー漫画センター

外観。1906年に建てられたヴィクトル・オルタ設計の織物市場が、博物館に転用された事例。

外観。1906年に建てられたヴィクトル・オルタ設計の織物市場が、博物館に転用された事例。

3. ベルギー漫画センター

内部。吹き抜け回りに、自然光で満ちた展示室が巡る。

内部。吹き抜け回りに、自然光で満ちた展示室が巡る。

4. ベルギー漫画センター

吹き抜け回りの詳細。アール・ヌーヴォーの細部が保存されている。

吹き抜け回りの詳細。アール・ヌーヴォーの細部が保存されている。

5. ウィールス現代美術館

1930年に建設された既存建築は、アール・デコの要素を残す近代産業建築遺産のビール工場。

外観。

1930年に建設された既存建築は、アール・デコの要素を残す近代産業建築遺産のビール工場。

外観。

6. ウィールス現代美術館

1階は、広々としたカフェ・イベントホール。ビール醸造機器を残すことで工場の記憶を留めた。

1階は、広々としたカフェ・イベントホール。ビール醸造機器を残すことで工場の記憶を留めた。

7. ウィールス現代美術館

上階の展示空間。構造体を露出しつつ白く塗装している。

上階の展示空間。構造体を露出しつつ白く塗装している。

8. Tour & Taxis

税関棟と商品倉庫を、商業・業務複合施設に転用。

税関棟外観。

税関棟と商品倉庫を、商業・業務複合施設に転用。

税関棟外観。

9. Tour & Taxis

1階の列柱空間。奥にアトリウムが見える。

1階の列柱空間。奥にアトリウムが見える。

10. Tour & Taxis

アトリウム。

アトリウム。

11. Tour & Taxis

商品倉庫の外観。イベントスペースへと転用されている。

商品倉庫の外観。イベントスペースへと転用されている。

12. Tour & Taxis

イベントスペース内部。

イベントスペース内部。

13. デポ・デザインセンター

1870年ブリュッセル市内の河川沿いに建設された3棟の倉庫をインテリアショップなどに転用。

運河沿いの全景。

1870年ブリュッセル市内の河川沿いに建設された3棟の倉庫をインテリアショップなどに転用。

運河沿いの全景。

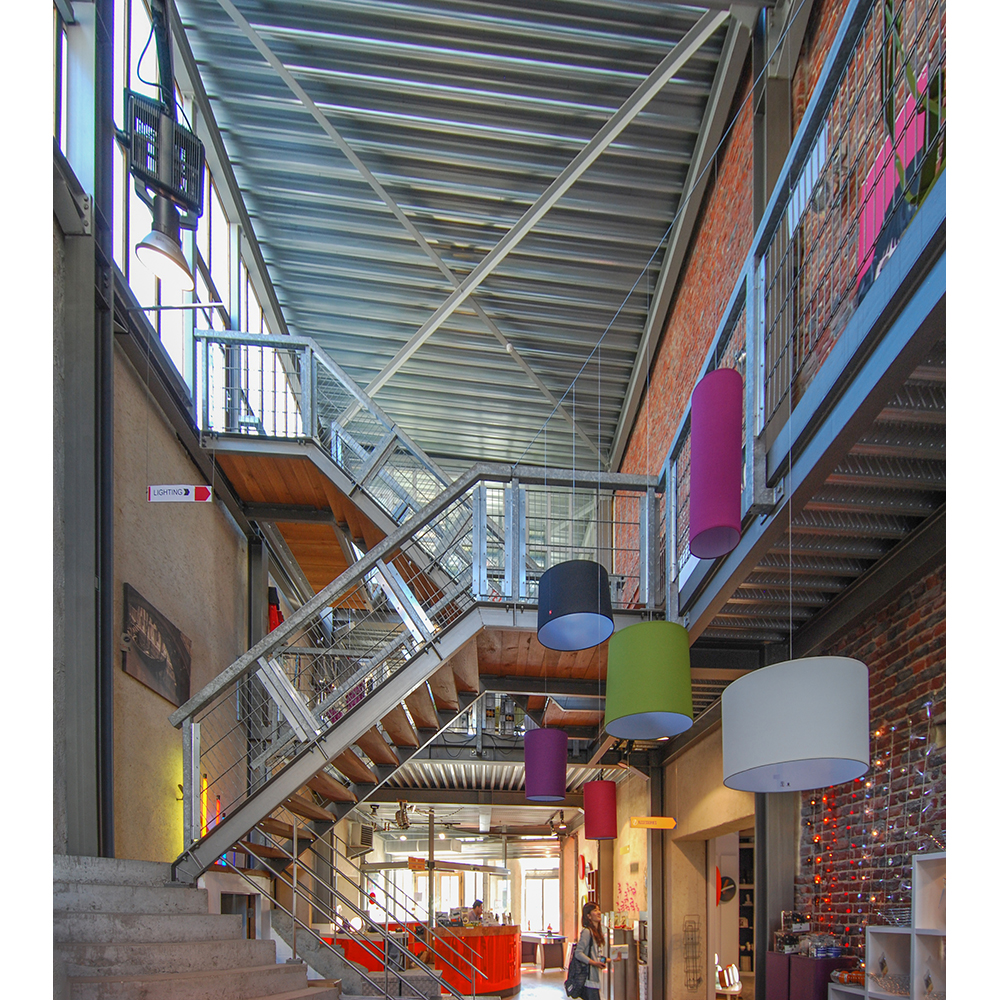

14. デポ・デザインセンター

エントランスの吹き抜け。

エントランスの吹き抜け。

15. デポ・デザインセンター

家具の展示室。

家具の展示室。

16. Cheval noirs

黒い馬という意味。ビール工場を、集合約30戸の住宅・芸術家のアトリエへとコンバージョンした。L字型の平面形に囲まれた空き地に変形した増築ヴォリュームを挿入。「デポ・デザインセンター」の向かいに立つ。

全景。右が増築棟。

黒い馬という意味。ビール工場を、集合約30戸の住宅・芸術家のアトリエへとコンバージョンした。L字型の平面形に囲まれた空き地に変形した増築ヴォリュームを挿入。「デポ・デザインセンター」の向かいに立つ。

全景。右が増築棟。

17. Cheval noirs

中庭。既存建築と増築棟をブリッジが結ぶ。

中庭。既存建築と増築棟をブリッジが結ぶ。

ブリュッセル──アール・ヌーヴォーとビール文化を活かす

ブリュッセルは、中世からベルギーの中心的な役割を果たし、現在、首都圏人口で、国内唯一100万人を超え、食文化、ビール、芸術なども発展した国際都市である。その中心部にあるグラン・プラス広場(1)は、美しい広場としても有名であり、世界遺産にも登録されている。建築史では、19世紀末に、アール・ヌーヴォーが、ヴィクトル・オルタらによってブリュッセルで誕生したことは有名である。「ベルギー漫画センター」(2 – 4)は、ヴィクトル・オルタ設計で1906年に建てられた織物市場が、荒廃した後に修復されて、1988年に博物館に転用された事例であり、ブリュッセルらしいコンバージョン事例である。大型の織物が行き交う市場であった大空間はそのまま展示室として活用されている。アール・ヌーヴォー様式の装飾をはじめとして、既存部分の多くは保存され、アトリウムを取り巻く、明るく軽やかな空間が保持されている。

「ウィールス現代美術館」(5 – 7)は、ビール工場が、美術館に転用された事例であり、これもブリュッセルらしい事例といえるだろう。1930年に建設された工場は、アール・デコ調の要素を残した近代産業建築遺産のひとつである。1988年に、ビール工場として使用されなくなったが、2002年にブリュッセル市自体がこの建物のオーナーになり、現代美術館としてコンバージョンを行うことを決定した。1階は、広々としたカフェ・イベントホールとなり、ビール醸造機器を残すことで工場の記憶を留めた。上階の展示空間は、構造体を露出しつつ白く塗装するという単純な建築的操作が行われて、現代美術館の展示空間として適切な雰囲気の空間へと変容している。

「Tour & Taxis」(8 – 12)は、かつてベルギーの水運・鉄道における貿易拠点として建設された税関棟と商品倉庫の2棟からなる施設を、商業・業務複合施設に転用した大規模な事例である。現在の税関棟は1階を商業施設、2〜5階を事務所として活用し、既存のアトリウムを活かした明るい内部空間を実現している。商品倉庫は既存の大空間を活かし、トップライトによる光に満ちたイベントスペースへと転用されている。税関棟アトリウム部分の鉄道レールを床下に保存・展示するなど、既存建築の歴史価値を尊重した改修が行われている。

「デポ・デザインセンター」(13 – 15)は、1870年ブリュッセル市内の河川沿いに建設された3棟の倉庫を、インテリアショップおよびそのオフィスに転用した事例である。既存中央の棟は外壁のみを残し解体して、鉄骨による補強を行い、両端の2棟を接続する吹き抜けのエントランスのための大空間へと改修されている。外観での3棟が建ち並ぶ様と、内部の連続した大空間との相違が印象的である。

その向かいに建つ「Cheval noirs」(16、17)は、ビール工場を、集合約30戸の住宅・芸術家のアトリエへとコンバージョンした事例である。元々の工場は、L字型の平面形であり、その囲まれた空き地に変形した増築ヴォリュームを挿入し、相互をブリッジで結合することによって立体的な居住空間を生み出している。新旧ヴォリュームの形状・仕上げ材の対比が、独特の効果を生み、工場から集合住宅への転用例として、巧みな現代的デザインでまとめられた事例である。

18. アントワープ中央駅

歴史的な駅舎の下に高速鉄道を通しており、プラットフォーム空間内には、歴史と現代が共存。

内部コンコース。正面に、既存の伝統的な駅舎施設が見える。

歴史的な駅舎の下に高速鉄道を通しており、プラットフォーム空間内には、歴史と現代が共存。

内部コンコース。正面に、既存の伝統的な駅舎施設が見える。

19. アントワープ聖母大聖堂

外観。

外観。

20. アントワープ聖母大聖堂

内部。ルーベンス作の絵画「キリストの降架」。

内部。ルーベンス作の絵画「キリストの降架」。

21. KBCビル

高さ約87m。ヨーロッパで最初の高層建築といわれる。1932年。

高さ約87m。ヨーロッパで最初の高層建築といわれる。1932年。

22. シントフェリックス・ウエアハウス

アントワープ港に建つ煙草会社の倉庫を古文書館へと転用した事例。2棟の建物とその間の内部化された街路空間から構成されている。

外観。

アントワープ港に建つ煙草会社の倉庫を古文書館へと転用した事例。2棟の建物とその間の内部化された街路空間から構成されている。

外観。

23. シントフェリックス・ウエアハウス

上階のオフィス。

上階のオフィス。

24. シントフェリックス・ウエアハウス

内部化された街路空間。

内部化された街路空間。

25. 印刷博物館

有名な印刷会社プランタンの工房および住居であった建築が、度重なる増改築を経て、現在では貴重な収蔵品を持つ博物館として公開。

外観。

有名な印刷会社プランタンの工房および住居であった建築が、度重なる増改築を経て、現在では貴重な収蔵品を持つ博物館として公開。

外観。

26. 印刷博物館

中庭。鑑賞動線の空間体験に変化を与える。

中庭。鑑賞動線の空間体験に変化を与える。

27. 印刷博物館

展示室内部。

展示室内部。

28. グラン・カフェ・オルタ

正面。外観は新築。

正面。外観は新築。

29. グラン・カフェ・オルタ

内部宴会場。オルタによる民衆会館の集会室の部材が再利用されている。

内部宴会場。オルタによる民衆会館の集会室の部材が再利用されている。

30. グラン・カフェ・オルタ

内部のラウンジ。オルタがデザインした扉が展示されている。

内部のラウンジ。オルタがデザインした扉が展示されている。

アントワープ──産業から文化への転向

日本では、英語名でアントワープとして知られるベルギー第2の都市は、現地では、アントウェルペンと呼ばれる。ベルギー北部に位置する港湾都市であり、中世から交易と毛織物産業で栄えた都市である。「アントワープ中央駅」(18)は、歴史的な駅舎の下に高速鉄道を通しており、そのプラットフォーム空間内では、歴史と現代が共存する。「アントワープ聖母大聖堂」(19、20)は、有名な「フランダースの犬」の最後のシーンで、ネロとパトラッシュが教会内のルーベンス作の絵画「キリストの降架」を見ながら昇天するという名場面の舞台となった聖堂である。また、ヨーロッパで最初の高層建築といわれる「KBCビル」(1932年、高さ約87m、21)が立てられたのも、アントワープにおいてであった。アントワープでは、産業施設を文化施設に転用した事例が印象的である。「シントフェリックス・ウエアハウス」(22 – 24)は、アントワープ港に建つ煙草会社の倉庫を古文書館へと転用した事例である。2棟の建物とその間の屋内街路空間から構成され、既存の巻き上げ機や地上階の石敷の床面等が保存されている。一方、上階では大幅に改修が行われ、新調された屋根とアトリウムによって明るく開放的な閲覧室をつくり出している。

「印刷博物館」(25 – 27)は、有名な印刷会社プランタンの工房および住居であった建築が、度重なる増改築を経て、現在では貴重な収蔵品を持つ博物館として公開されている。各部分は増築年毎の異なる様式や装飾を備える。薄暗く落ち着いた雰囲気の内部空間と明るく開放的な中庭を交互に巡る動線は、鑑賞中の空間体験に変化を与えている。

「グラン・カフェ・オルタ」(28 – 30)は、コンバージョンではないが、オルタの作品の部材の保存というべき興味深い施設である。オルタがブリュッセルに建てた「民衆会館」は、集会室などの大空間を備えた施設であったが、解体に際して、2000年にその構成材は、アントワープにおいて、飲食施設のインテリアとして再利用された。外観は、まったくの新築であるが、中に入るとオルタの作品に出合うことができるという、不思議な施設となっている。

31. ルーヴェン・カトリック大学図書館

ルーヴェン・カトリック大学は15世紀に創設されたベルギーで最古の大学。ルーヴェンは織物産業に加えて、学術文化都市としての発展を遂げた。

ルーヴェン・カトリック大学は15世紀に創設されたベルギーで最古の大学。ルーヴェンは織物産業に加えて、学術文化都市としての発展を遂げた。

32. STUK

19世紀に建設されたネオ・ゴシック様式の大学内の実験研究施設を、2002年に公共の芸術文化センターに転用した。

街路沿いの外観。

19世紀に建設されたネオ・ゴシック様式の大学内の実験研究施設を、2002年に公共の芸術文化センターに転用した。

街路沿いの外観。

33. STUK

1階エントランスホール。

1階エントランスホール。

34. STUK

増築部と既存建築の接合部。屋上の外部劇場や裏の通りにつながるピロティなど、開かれた施設とするための建築的工夫がある。

増築部と既存建築の接合部。屋上の外部劇場や裏の通りにつながるピロティなど、開かれた施設とするための建築的工夫がある。

35. STUK

2階カフェテリア。

2階カフェテリア。

36. ルーヴェン市立図書館

アンリ・ヴァン・デ・ヴェルデ(1863-1957)の最晩年の作品である教育施設(工業高校)を市立図書館・古文書館にコンバージョンした事例。

街路沿いの外観。

アンリ・ヴァン・デ・ヴェルデ(1863-1957)の最晩年の作品である教育施設(工業高校)を市立図書館・古文書館にコンバージョンした事例。

街路沿いの外観。

37. ルーヴェン市立図書館

かつての校庭に面した外観。正面の1階がカフェテリア。

かつての校庭に面した外観。正面の1階がカフェテリア。

38. ルーヴェン市立図書館

図書館内部。

図書館内部。

39. ルーヴェン美術館

旧大学棟、旧住居棟に、増築棟を加えることで、全体を美術館に転用した事例。

街路沿いの外観。保存されたポーチコがエントランス・ゲート。

旧大学棟、旧住居棟に、増築棟を加えることで、全体を美術館に転用した事例。

街路沿いの外観。保存されたポーチコがエントランス・ゲート。

40. ルーヴェン美術館

中庭回りの展示室。中央は増築で、両側は既存建築の転用。

中庭回りの展示室。中央は増築で、両側は既存建築の転用。

41. ルーヴェン美術館

エントランスへのアプローチ。

エントランスへのアプローチ。

ルーヴェン──古都の香りが漂うコンバージョン

ブリュッセルから、東に約15km離れて立地する古都ルーヴェンは、15世紀にベルギーで最古の大学、「ルーヴェン・カトリック大学」(31)が創設されることで、織物産業に加えて、学術文化都市としての発展を遂げた。コンバージョン事例でも、文化や芸術に関する事例が多く見られる。「STUK」(32 – 35)は、19世紀に建設されたネオ・ゴシック様式の大学内の実験研究施設を、2002年に増築を伴いながら、大学が運営する公共の芸術文化センターに転用した事例である。L型平面の通りに面した部分は、1階が施設全体のエントランスホール兼ホワイエに、2階がカフェテリアに、3階から上は大学の芸術文化関連の学科が使用する形にコンバージョンされた。オーディトリアムを含む増築部は、中庭周りでの屋上の外部劇場や裏の通りにつながるピロティなど、開かれた施設とするための建築的工夫も見ることができる。既存校舎コンバージョンと増築を組み合わせることで、開かれた文化芸術センターを創ることに成功している。

「ルーヴェン市立図書館」(36 – 38)は、オルタと並ぶアール・ヌーヴォーの創始者アンリ・ヴァン・デ・ヴェルデ(1863-1957)の最晩年の作品である教育施設(工業高校)を市立図書館・古文書館にコンバージョンした事例である。1984年に工業高校が廃校になったことを受け、1990年代に、図書館・古文書館へのコンバージョンの検討が進められた。しかし、工事開始後に、コンクリート躯体の強度不足が判明し、大半の部分は、躯体も含め既存建築に基づいた再建がなされることとなった。コンバージョンという基本方針に基づいて行われた再建という特殊な事例である。全体は、コの字型平面であり、中央広場に面する棟の外壁は基本的には、既存建築のデザインを踏襲しているが、カフェの入っている棟のガラス面は、改修時に全面ガラス面に変更されている。

「ルーヴェン美術館」(39 – 41)は、旧大学棟、旧住居棟に、増築棟を加えることで、全体を美術館に転用した事例である。既存部分は極力保存され、外観では新旧の対比が表現されているが、内部空間は白い展示室に統一されたデザインとなっている。新築部分と既存部分の差異は、鑑賞空間の随所で開口部や外壁から伺うことができるため、来訪者は新しい建築と古い建築を回遊しながら鑑賞を楽しむことができる。

42. パス

フランスとの国境近くのワロン地方の歴史文化都市モンスにある。操業停止後の炭鉱施設が自治体による保存活用がすすめられ、ジャン。ヌーヴェルによる転用デザインによって、2000年に科学館として再生。

エントランス。

フランスとの国境近くのワロン地方の歴史文化都市モンスにある。操業停止後の炭鉱施設が自治体による保存活用がすすめられ、ジャン。ヌーヴェルによる転用デザインによって、2000年に科学館として再生。

エントランス。

43. パス

石炭のコンベアを想起させる斜路エスカレータを経て展示空間へ移動する。

石炭のコンベアを想起させる斜路エスカレータを経て展示空間へ移動する。

44. パス

既存の採掘塔周辺の施設外観と周囲の増築棟。

既存の採掘塔周辺の施設外観と周囲の増築棟。

45. パス

展示室内部。

展示室内部。

46. C-MINE

ベルギー中央東寄りの工業都市ヘンクにある1988年に停止した炭鉱施設をヘンク市が買い取り、文化・商業施設へと転用した事例。

正面外観。既存の外壁および採掘タワーは保存修復された。

ベルギー中央東寄りの工業都市ヘンクにある1988年に停止した炭鉱施設をヘンク市が買い取り、文化・商業施設へと転用した事例。

正面外観。既存の外壁および採掘タワーは保存修復された。

47. C-MINE

エントランスホール。

エントランスホール。

48. C-MINE

2階展示室。使用機器が展示される。

2階展示室。使用機器が展示される。

49. C-MINE

カフェテリア。壁面には、石炭を用いたオブジェが飾られている。

カフェテリア。壁面には、石炭を用いたオブジェが飾られている。

地方都市における炭鉱施設から文化的展示施設へのコンバージョン

ベルギーの工業力を支えたのは、地方の大規模な炭鉱施設である。しかし、炭鉱施設の操業停止に伴い、多くが文化的な展示施設にコンバージョンされている。ここでは、ふたつの事例のみを取り上げよう。フランスとの国境近くのワロン地方の歴史文化都市モンスにある「パス」(42 – 45)は、操業停止後に自治体による保存活用がすすめられ、ジャン。ヌーヴェルによる転用デザインによって、2000年に科学館として再生された事例である。既存の展望台やタワー、機械室等は躯体を保存しつつ、新たな展示空間への転用がなされている。広大な敷地を活かし増築を積極的に行い、広い展示空間を確保した。エントランスとなる筒状の空間はかつて存在した石炭を運ぶための設備を形態的に模したものであり、利用客はさながらコンベアのような斜路エスカレータによって展示空間へと導かれる。

ベルギー中央東寄りの工業都市ヘンクの「C-MINE」(46 – 49)は、1988年に停止した炭鉱施設をヘンク市が買い取り、文化・商業施設へと転用した事例である。既存の外壁および採掘タワーは保存修復され、内部にも炭鉱関連の設備が展示されている。またT字型平面の余白部分に打ち放しコンクリートおよび金属素材の外装を纏った大小ふたつのホールを増築し、既存建築の象徴性を保ちつつも施設全体の利用価値を向上させている。

まとめ

ベルギーのコンバージョンは、各都市の歴史や産業が異なり、建築ストックの性格も異なるため、結果的に多様なコンバージョンが生み出されている。また、アール・ヌーヴォー建築家の作品遺産を尊重することで、「グラン・カフェ・オルタ」や「ルーヴェン市立図書館」のように、純粋なコンバージョンではないが、コンバージョンの精神に通じる改修が見られる点も興味深い。[註]写真は、新型コロナ・ウィルス感染拡大以前に行った調査時に、筆者が撮影した。

小林 克弘(こばやし・かつひろ)

東京都立大学(旧首都大学東京)名誉教授

1955年生まれ/1977年 東京大学工学部建築学科卒業/1985年 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了、工学博士/東京都立大学専任講師、助教授、教授を経て、2020年3月首都大学東京大学院都市環境科学研究科建築学域教授を定年退職/2021年4月から、国立近現代建築資料館主任建築資料調査官/近著に『建築転生 世界のコンバージョン建築2』鹿島出版会、2013年、『スカイスクレイパーズ──世界の高層建築の挑戦』鹿島出版会、2015年など

1955年生まれ/1977年 東京大学工学部建築学科卒業/1985年 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了、工学博士/東京都立大学専任講師、助教授、教授を経て、2020年3月首都大学東京大学院都市環境科学研究科建築学域教授を定年退職/2021年4月から、国立近現代建築資料館主任建築資料調査官/近著に『建築転生 世界のコンバージョン建築2』鹿島出版会、2013年、『スカイスクレイパーズ──世界の高層建築の挑戦』鹿島出版会、2015年など

カテゴリー:歴史と文化 / 都市 / まちなみ / 保存、海外情報

タグ:コンバージョン