ウィーン略地図

1 ルーフトップ・リモデリング

2 ルーフトップ・リモデリング

エレベータ・ホールから室内を垣間見る。

エレベータ・ホールから室内を垣間見る。

3 ハース・ハウス

外観。ハンス・ホライン設計。ホテル、店舗、レストランなどが入る商業施設。1990年。曲面ガラスにシュテファン大聖堂が映り込む。

外観。ハンス・ホライン設計。ホテル、店舗、レストランなどが入る商業施設。1990年。曲面ガラスにシュテファン大聖堂が映り込む。

はじめに

ウィーンは、13世紀以降ハプスブルク家の統治の下、諸芸術文化を備えた帝都として発展を遂げた。19世紀後半には、オスマン帝国から市を守った城壁の位置に、リング・シュトラーセ(環状道路)を整備し、道沿いに官公庁、文化施設、トラムを整備し、その光景は、世界に誇る統一感のある都市景観を生み出した。2001年には、環状道路内を中心とした歴史地区は、世界遺産にも登録されている。歴史地区の中では、美しい都市景観の故に、現代建築を建てにくい状況ではあったが、1980年代になると、コープ・ヒンメルブラウの「ルーフトップ・リモデリング」(1988年、1、2)が、オットー・ヴァグナーの代表作であるウィーン郵便貯金局の近くの伝統的な街なみ内の建築の屋上に付加され、小規模ながらも、鉄骨とガラスの脱構築主義建築として話題になった。また、ハンス・ホラインの「ハース・ハウス」(1990年、3)は、シュテファン大聖堂の向かい側という歴史地区の中心に、ガラスで大聖堂を反射する現代建築としてとして登場し、この頃から、歴史的な建築と現代建築の対比的な共存が意図されるようになった。ウィーンのコンバージョン建築は、こうした歴史と現代の共存という意識の下に、1990年代から積極的に活用され始める。

4 アルベルティーナ

街路からの見上げ。元ハプスブルク家の宮殿を、2000〜02年に改修し、版画を展示する美術館に転用している。張り出し屋根が、上階の美術館の存在を目立たせる。

街路からの見上げ。元ハプスブルク家の宮殿を、2000〜02年に改修し、版画を展示する美術館に転用している。張り出し屋根が、上階の美術館の存在を目立たせる。

5 アルベルティーナ

エントランス前広場から見るハンス・ホラインによる長さ64mのチタン製張り出し屋根。

エントランス前広場から見るハンス・ホラインによる長さ64mのチタン製張り出し屋根。

6 アルベルティーナ

内部アトリウム。中庭が内部化されている。

内部アトリウム。中庭が内部化されている。

7 アルベルティーナ

同上、展示室。宮殿の雰囲気を残す。

同上、展示室。宮殿の雰囲気を残す。

8 パルメンハウス(温室)

外観。ホーフブルク王宮の庭園内に建設された温室(1822年)の構造体を1901年に移築してつくられた温室を、1998年にコンバージョン。左奥は、ホーフブルク王宮。

外観。ホーフブルク王宮の庭園内に建設された温室(1822年)の構造体を1901年に移築してつくられた温室を、1998年にコンバージョン。左奥は、ホーフブルク王宮。

9 パルメンハウス(温室)

主屋内にあるレストラン・カフェ・バー。

主屋内にあるレストラン・カフェ・バー。

10 ミュージアム・クウォーター

18世紀初めに建てられた宮廷の厩舎を、美術館の複合体へと転用。全体鳥瞰図(現地案内板)。中央下が、エントランス棟。右に建築博物館がある。

18世紀初めに建てられた宮廷の厩舎を、美術館の複合体へと転用。全体鳥瞰図(現地案内板)。中央下が、エントランス棟。右に建築博物館がある。

11 ミュージアム・クウォーター

正面中央のエントランス・ゲート棟。

正面中央のエントランス・ゲート棟。

12 ミュージアム・クウォーター

広場の光景。中央は、新築棟。

広場の光景。中央は、新築棟。

13 ミュージアム・クウォーター

新築棟の脇にある建築博物館。コンバージョンで整備された。

新築棟の脇にある建築博物館。コンバージョンで整備された。

14 ミュージアム・クウォーター

建築博物館内部の展示空間。

建築博物館内部の展示空間。

15 ミュージアム・クウォーター

建築博物館内部のカフェテリア。

建築博物館内部のカフェテリア。

16 ユーデン・プラッツ博物館

広場の全景。かつてのユダヤ人街の広場に面して1938年に建設された集合住宅を、その歴史を展示する施設に転用。正面右が博物館棟。

広場の全景。かつてのユダヤ人街の広場に面して1938年に建設された集合住宅を、その歴史を展示する施設に転用。正面右が博物館棟。

17 ユーデン・プラッツ博物館

エントランス近景。

エントランス近景。

18 ユーデン・プラッツ博物館

地下1階の展示室。

地下1階の展示室。

19 ユーデン・プラッツ博物館

広場中央の地下にある教会堂遺跡展示空間に至る地下通路。

広場中央の地下にある教会堂遺跡展示空間に至る地下通路。

20 ユーデン・プラッツ博物館

教会堂遺跡展示空間。

教会堂遺跡展示空間。

21 ウーラニア

川沿いの全景。元は1910年の公共教育機関と天文台。2005年に運営再開。

川沿いの全景。元は1910年の公共教育機関と天文台。2005年に運営再開。

22 ウーラニア

エントランス・ホール。

エントランス・ホール。

歴史地区におけるコンバージョン事例

歴史地区の中心部における、コンバージョンによる歴史的建築の活用事例の幾つかを見てみよう。「アルベルティーナ」(4 – 7)は、旧市街地の中心に位置するハプスブルク家の宮殿を、版画を展示する美術館に転用した事例である。1744年に皇帝フランツⅡ世によって建設された新古典主義様式の宮殿は、所有者の変更や増築などを経て、1919年に、保管されていたアート・コレクションと共にオーストリア共和国の所有となり、2000年から2003年の改修の後に美術館に生まれ変わった。この改修では元のファサードが復元されると共に、宮殿内のアパートの中庭がガラス屋根によって内部化されて、美術館のエントランス・ホールとして使用されることになった。また、美術館のメインエントランスには建築家ハンス・ホラインによって64mの長さのチタン製の張り出し屋根が取り付けられた。機能的には、1階分上がった所に設けられたエントランスに導くエスカレータの屋根を兼ねるが、街路からもよく見える大胆な造形であり、美術館の存在を目立たせる象徴的役割を果たす。

「パルメンハウス(温室)」という名称で親しまれる施設(8、9)は、1901年に、1822年にホーフブルク王宮の庭園内に建設された温室の構造体を移築してつくられた、主屋と両翼からなる「温室」である。主屋の一部と両端部に石造のファサードが付加されたが、全長128m、面積約2,050㎡のこの大温室はウィーンで最初期の鉄とガラスの記念碑的建築であった。「温室」は本来の役割を終えた後、1988年に再整備が検討され始め、1998年に実現したコンバージョンでは、左翼にバタフライ・ハウスが、右翼にグリーン・ハウスが整備され、主屋は緑豊かなレストラン・カフェ・バーになった。温室は、元々大空間なので、必要な設備を挿入することによって、容易に転用可能な施設である。

「ミュージアム・クウォーター」(10 – 15)は、18世紀初めに建てられた宮廷の厩舎を、美術館の複合体へと転用した事例である。この街区一体に美術館を集積させ、ウィーンの文化の中心的な地区になっている。周囲に対してはバロック様式のファサードが保存されているのに対し、敷地中央の広大な中庭にはふたつの現代建築が増築され、既存建築との対比的な外観をつくり出している。また用途が厩舎であったため、馬に乗って出入りできる高い天井高の通路があり、現在ではクォーターへのメインエントランスとなっている。既存建築の内部空間はあまり手が加えられず、そのまま活用されている部分が多い。端部には、建築博物館が設けられており、ウィーンの建築や都市に関する展示が、公開されている。厩舎の広大な中庭を活かして大胆に現代建築を増築することで、美術館集積地区として再生することに成功したコンバージョン事例と言える。

「ユーデン・プラッツ博物館」(16 – 20)は、かつてのユダヤ人街の広場に面して1938年に建設された集合住宅を、その歴史を展示する施設に転用した事例である。地下1階、地上4階建ての集合住宅は、現在、1階と地上1階が展示スペースとなり、2階から4階がそのオフィスとして使われている。エントランスに面する広場には、かつて礼拝堂が建っていた。その基礎部分の遺構を展示空間にするために、広場の地下に新たな空間をつくり出し、空間を覆う新棟が上の広場の中心に建設された。地下空間には床のモルタル仕上げ、壁面・天井の白色塗装などの操作が加えられた。

中心部の北東周縁部に立地する「ウーラニア」(21、22)は、1910年建築家オットー・ヴァグナーの弟子である建築家マックス・ファビアーニの設計で、ゼツェション様式を取り入れた公共教育機関と天文台であった。第二次大戦中に、天文台として機能していたドームは完全に破壊されたが、1957年に再建されて、その後も継続的に技術的な改善を施され、最終的に、構造的に完全にリニューアルされて、2005年に運営が再開された。外観は、エントランス部分の曲線や屋根の上に球体のオブジェ、その後ろの白い半球体が特徴的であり、川に面する側にレストランのテラスが配置されている。劇場や映画館に転用された内部では、エレベータや通路にもガラスが用いられて、円形の照明や、真っ青に塗られた天井によって、現代的な明るい空間となっている。

23 水族館

外観。ナチスドイツが第二次世界大戦でウィーン市内に建設した6基の高射砲塔のひとつにガラス張りの増築を行い、2007年に水生動物を展示する施設に。

外観。ナチスドイツが第二次世界大戦でウィーン市内に建設した6基の高射砲塔のひとつにガラス張りの増築を行い、2007年に水生動物を展示する施設に。

24 水族館

増築されたガラス張りのエントランス。

増築されたガラス張りのエントランス。

25 水族館

旧高射砲塔内の水族館展示。

旧高射砲塔内の水族館展示。

26 水族館

増築されたガラス張り空間の上階。

増築されたガラス張り空間の上階。

27 水族館

屋上。展望台として活用されている。

屋上。展望台として活用されている。

28 ガゾメーター

外観。ガスタンクをショッピング・センターや学生寮、映画館などが入った複合施設へと転用。4棟の内、コープ・ヒンメルブラウ棟のみに、ガラスのヴォリュームを付加されている。

外観。ガスタンクをショッピング・センターや学生寮、映画館などが入った複合施設へと転用。4棟の内、コープ・ヒンメルブラウ棟のみに、ガラスのヴォリュームを付加されている。

29 ガゾメーター

4棟の内、2棟の外観。

4棟の内、2棟の外観。

30 ガゾメーター

ジャン・ヌーヴェル棟内ショッピング・センターから集合住宅を見上げる。

ジャン・ヌーヴェル棟内ショッピング・センターから集合住宅を見上げる。

31 ガゾメーター

ジャン・ヌーヴェル棟低層部のショッピング・センター。

ジャン・ヌーヴェル棟低層部のショッピング・センター。

32 アリーナ・ウィーン

ガゾメーター近く、1900年頃に建てられた食肉工場が使われなくなった後、若者がサブカルチャーセンターとして使用し始め、その後イベント施設に転用。ゲート棟はポップ絵画が、サブカルチャーセンターであることを暗示する。

ガゾメーター近く、1900年頃に建てられた食肉工場が使われなくなった後、若者がサブカルチャーセンターとして使用し始め、その後イベント施設に転用。ゲート棟はポップ絵画が、サブカルチャーセンターであることを暗示する。

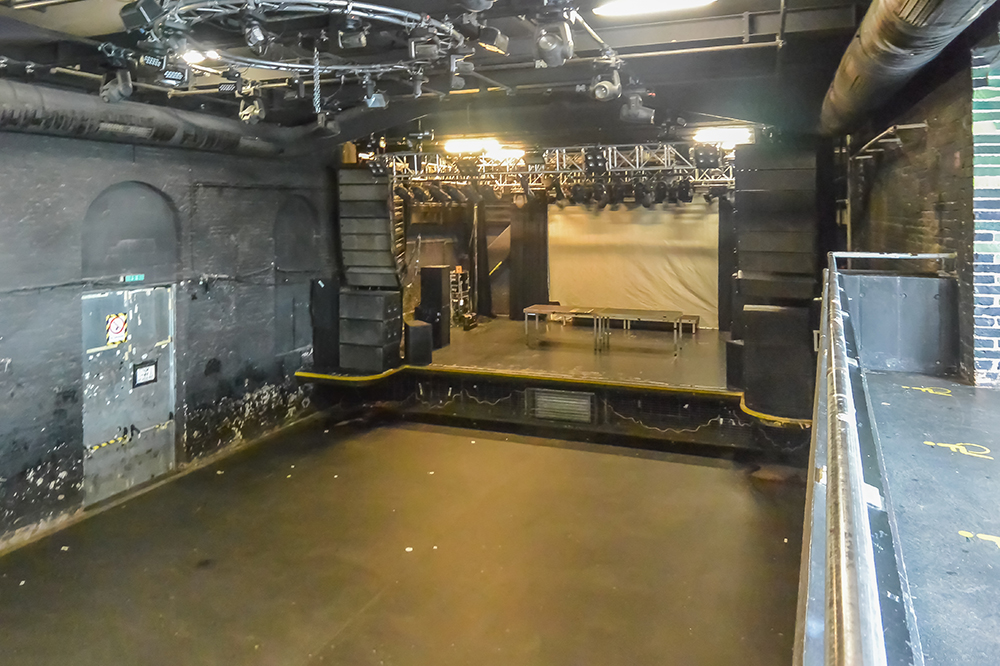

33 アリーナ・ウィーン

劇場に転用されたメインの工場棟。

劇場に転用されたメインの工場棟。

34 アリーナ・ウィーン

劇場内部。サブカルチャーセンターらしい荒々しい雰囲気。

劇場内部。サブカルチャーセンターらしい荒々しい雰囲気。

35 ラスモフスキ―・パレス

外観。元はロシア大使館。個人コレクションを展示する美術館に転用。

外観。元はロシア大使館。個人コレクションを展示する美術館に転用。

36 ラスモフスキ―・パレス

保存された主要室のひとつ。

保存された主要室のひとつ。

37 ラスモフスキ―・パレス

現在的デザインに改修された展示室。

現在的デザインに改修された展示室。

38 ブルガリア文化研究所 ハウス・ヴィトゲンシュタイン

外観。哲学者、ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインが設計した住宅の転用。

外観。哲学者、ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインが設計した住宅の転用。

39 ブルガリア文化研究所 ハウス・ヴィトゲンシュタイン

内部のエントランス回り。転用前に住宅として公開されていた約40年前に撮影した写真である。

内部のエントランス回り。転用前に住宅として公開されていた約40年前に撮影した写真である。

郊外におけるコンバージョン事例

「水族館」(23 – 27)は、高射砲塔を水族館へと転用した事例である。ナチスドイツが第二次世界大戦でウィーン市内に建設した6基高射砲塔のひとつであり、爆撃に耐えるために鉄筋コンクリートで極めて強固に建設されている。その躯体を有効利用し、1957年に一部が水族館として、さらに2007年に塔全体が水生動物を展示する施設へと転用された。館内には多層階に渡る水槽や回遊式の鑑賞動線が取り入れられている。外部には、既存の巨大なRC壁の正面と背面に三角形の大型ガラス建築が増築され、その中に温室が設けられた。建物内外の随所で、既存の重々しいRC躯体と、増築されたガラス壁との対比を感じることができる。解体した場合の巨額費用、戦争の記憶の継承、好立地を活かした集客能力などを考えると、賢明なコンバージョン事例といえる。「ガゾメーター」(28 – 31)は、1896年から1899年にかけて建設されたガスタンクをショッピング・センターや学生寮、映画館などが入った複合施設へと転用した事例である。外径約65m、最高部高さ72.5mの円筒形のガスタンクが4棟あり、1995年にウィーン市がこの巨大産業遺構を活用する方針を決めた。コンペを経て、ジャン・ヌーヴェル、コープ・ヒンメルブラウ、マンフレート・ヴェードルン、ウィルヘルム・ホルツバウアーという4人の建築家がそれぞれ1基のガスタンクを担当してデザインするというという計画に発展し、2001年に竣工に至った。外形は、同じ円筒形だが、4人の建築家によって、改修の手法の違いが見ることができて興味深い。コープ・ヒンメルブラウ棟のみが、外部に屈曲したガラスのヴォリュームを付けている点が、全体に変化をもたらしているともいえよう。ヌーヴェル棟では、外壁の内側で、中央に円筒状の吹き抜けを伴った施設を付加して、低層部のショッピング・センターから見上げると、上部に集合住宅が見え、そこには外観からは想像できないヌーヴェルの造形世界がある。ガゾメーターは、開発にあたって地下鉄駅を新設されたこともあり、コンバージョンによる地域一帯の開発として成功した事例である。

ガゾメーター近くの「アリーナ・ウィーン」(32 – 34)は、1900年頃に建てられた食肉工場数棟が、1960年代から使用されなくなった後、若者がサブカルチャーセンターとして使用し始めて、2004年に大規模な改修を経てイベント施設への本格的な転用が行われた。劇場へと転用された棟は、小劇場、2階のバーやテラスなどの機能を持ち、敷地内には屋外劇場も備える。壁には、ポップな絵画が書かれており、サブカルチャーセンターであることを暗示している。

ウィーン中心部の東側に位置する地区にある「ラスモフスキ―・パレス」という名で知られる施設(35 – 37)は、19世紀初めにロシア王族であり、ウィーンに住んだラスモフスキ―という人物が立てたロシア大使館が、19世紀半ばから2005年まで地質学研究所として用いられ、近年、個人のコレクションを展示する美術館に転用された。外観や内部の主要な部屋は修復されており、一部には、現代的なデザインも施されている。

その近くには、著名な哲学者、ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインが、1928年に自ら設計して建てた住宅がある(38 – 39)。アドルフ・ロースを思わせる非装飾の近代的デザインであり、現在は、ブルガリア政府が所有して、「ブルガリア文化研究所 ハウス・ヴィトゲンシュタイン」となり、適宜、展示やイベントが行われる施設に転用されている。

まとめ

ウィーン歴史地区においては、その美しい景観を守りながら、建築コンバージョンが進められているが、単に「守り」の姿勢だけではなく、積極的に現代デザインを導入するという「攻め」の姿勢も見られる。また、郊外においては、産業施設などを、大胆に方法で活用するという方向性が確認できる。歴史都市ウィーンにおいても、建築コンバージョンは、都市をさらに魅力的にするためのひとつの方法としての効力を、確実に発揮しているということができるだろう。

[註] 写真は、新型コロナ・ウィルス感染拡大以前に行った調査時に、筆者が撮影した。

小林 克弘(こばやし・かつひろ)

東京都立大学(旧首都大学東京)名誉教授

1955年生まれ/1977年 東京大学工学部建築学科卒業/1985年 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了、工学博士/東京都立大学専任講師、助教授、教授を経て、2020年3月首都大学東京大学院都市環境科学研究科建築学域教授を定年退職/2021年4月から、国立近現代建築資料館主任建築資料調査官/近著に『建築転生 世界のコンバージョン建築㈼』鹿島出版会、2013年、『スカイスクレイパーズ──世界の高層建築の挑戦』鹿島出版会、2015年など

1955年生まれ/1977年 東京大学工学部建築学科卒業/1985年 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了、工学博士/東京都立大学専任講師、助教授、教授を経て、2020年3月首都大学東京大学院都市環境科学研究科建築学域教授を定年退職/2021年4月から、国立近現代建築資料館主任建築資料調査官/近著に『建築転生 世界のコンバージョン建築㈼』鹿島出版会、2013年、『スカイスクレイパーズ──世界の高層建築の挑戦』鹿島出版会、2015年など

カテゴリー:歴史と文化 / 都市 / まちなみ / 保存、海外情報

タグ:コンバージョン