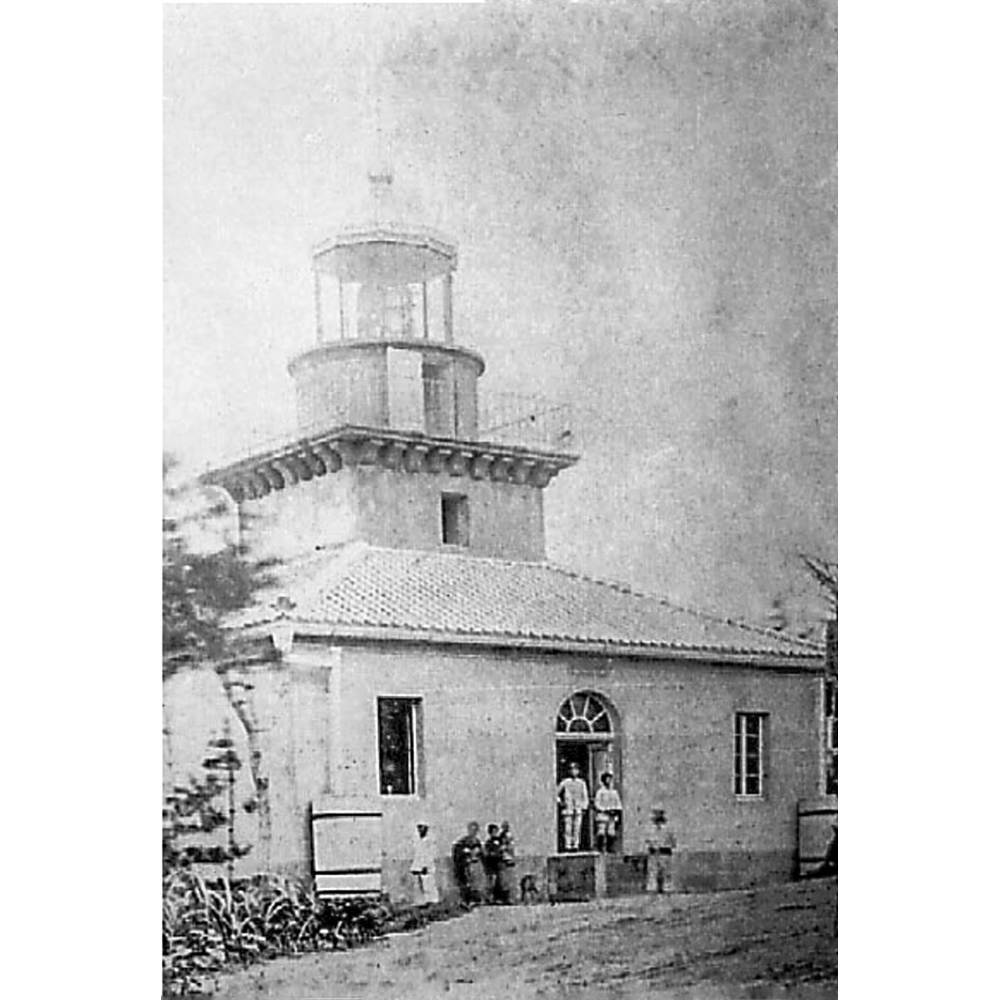

写真1 六連島(むつれしま)灯台灯塔(1871/明治4年、山口県)(特記なき写真撮影:藤岡洋保)

写真2 部埼(へさき)灯台灯塔(1872/明治5年、福岡県)

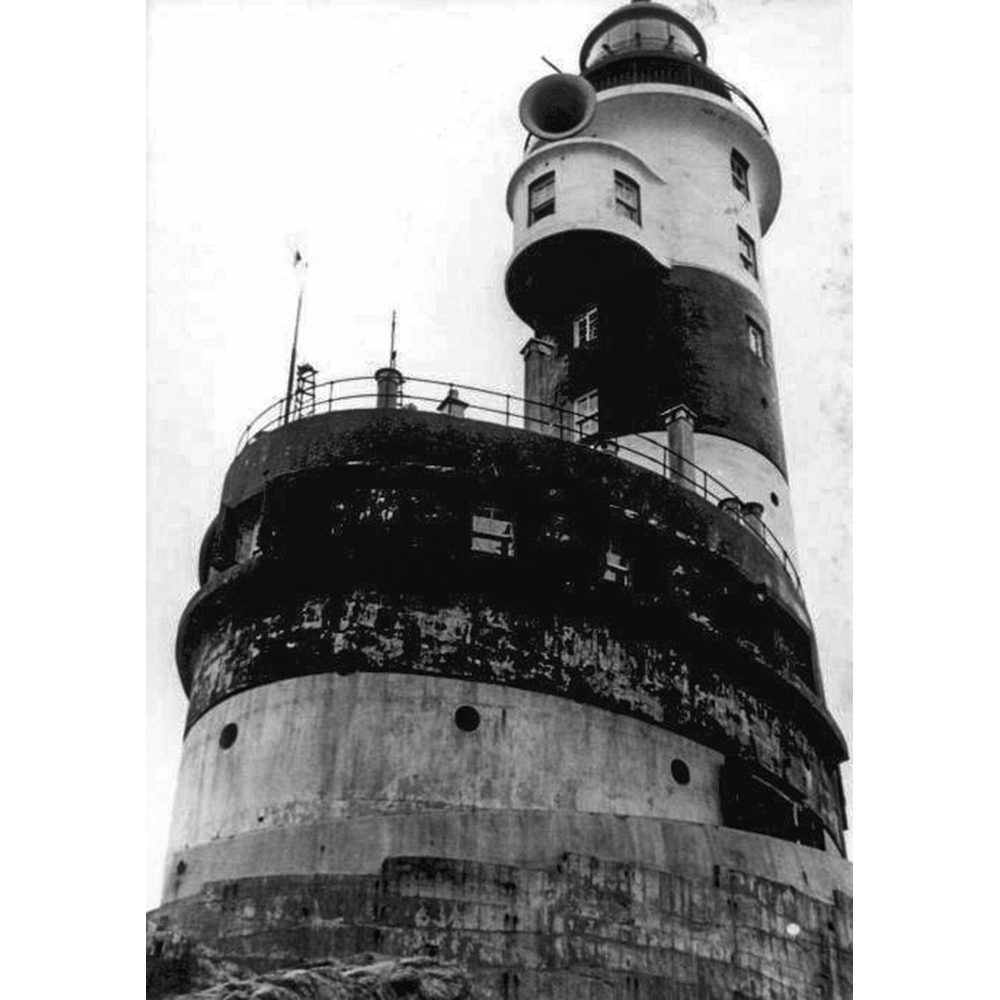

写真3 犬吠埼(いぬぼうさき)灯台灯塔(1874/明治7年、千葉県)。レンガで2重の円筒をつくり、それらを放射状に配したレンガ壁でつなぐ構造形式。右後ろに旧霧信号所の一部が見えている。

写真4 角島(つのしま)灯台灯塔(1876/明治9年、山口県)。灯塔は高さ26mで、テラスの下に尖りアーチが巡っている。瀬戸内海沿岸の秋穂産の花崗岩を緻密に積み上げ、細部まで凝った仕上げになっている。

はじめに──灯台の重要文化財指定

去年(令和2/2020年)の10月16日に、六連島(むつれしま、1871、山口県、写真1)、部埼(へさき、1872、福岡県、写真2)、犬吠埼(いぬぼうさき、1874、千葉県、写真3)、角島(つのしま、1876、山口県、写真4)の4つの洋式灯台の重要文化財指定が報道発表された。灯台が重要文化財に指定されるのはこれがはじめてである。灯台(灯塔)を「建築」と見る人は少ないかもしれないが、単純な構築物のように見える灯台に、実は日本近代の諸相や建築的な意味を見出すことができることをここで紹介することにしたい。その要点を先に述べれば、灯台の歴史から、往時の日本と列強との関係や、その時々の日本の政策、自立的発展をめざす日本各地の人びとの思い、そして洋風技術の導入の仕方を知ることができるということである。

写真5 観音埼灯台(初代)(1869/明治2年、神奈川県、燈光会蔵)

外国人技術者による灯台建設開始

洋式灯台建設のきっかけは、1854(嘉永7)年の日米和親条約で鎖国が終わり、下田・箱館(函館)が開港し、1858(安政5)年の日米修好通商条約によって開港場に神奈川(横浜)・長崎・新潟・江戸(東京)・兵庫(神戸)が加わって、外国船が往来するようになったことにある。それは攘夷を煽ることにもなり、1863(文久3)年に長州藩が関門海峡を航行していた列強の商船を砲撃し、その翌年にイギリス・フランス・アメリカ・オランダの連合艦隊が下関を攻撃して長州藩を屈服させた(下関事件)。その収拾のために幕府との間で結ばれた改税約書(別名:江戸条約、1866)で、上記の列強が東シナ海と太平洋沿岸の8箇所に灯台の建設を求めた。それらはイギリスやフランスの海運会社の定期航路に沿うものだった。鉄製汽船やスクリューの導入などの技術革新を背景に、19世紀後半に定期航路というビジネス・モデルが登場した。1864(文久4、元治元)年に、イギリスのP&O汽船が香港・上海と横浜を結ぶ定期航路を開設し、翌年にはフランス郵船が続いた。最初期の灯台はその航路に沿って設置されたのである。特にイギリスは、駐日公使のハリー・スミス・パークス(1828–85)と緊密に連携し、航路標識設置の候補地を調査しつつ、灯器の調達についてフランスと情報交換していた。最初期の灯台の立地から、西洋の帝国主義や技術革新の影響が日本に及び、新しい世界秩序に組み込まれつつあったことが見てとれるわけである。

灯台は、日本の富国強兵や殖産興業のためにも重要だった。鉄道や道路が整備されていなかったので、船こそが人や物資の輸送の要で、その安全航行は新政府にとっても重要課題だった。明治新政府が1870(明治3)年に創設した工部省に灯台寮(1877年に灯台局と改称)を設け、1870年から78(明治11)年までの同省年間予算の20%から45%を灯台建設に割り当てていたことがそれを物語る。

先掲のように、灯台整備はまず横浜(1859年開港)への航路沿いに進められた。最初に完成したのは観音埼灯台(1869、神奈川県、写真5)で、フランスの灯台技師ルイ・フェリックス・フロラン(1830–1900)が担当し、レンガ造で建てられた。フロランは、横須賀製鉄所(実態は造船所)建設のために来日していた100人あまりのフランス人技師団の一員で、横須賀製鉄所製のレンガを使い、4つの灯台を建設した。

その後の灯台建設はイギリスが担った。1868(慶応4)年6月にスコットランドからリチャード・ヘンリー・ブラントン(1841–1901)らの技術者が来日し、1876(明治9)年に帰国するまでに32基の航路標識(灯台25、灯船2、灯竿5)を建設した。

ブラントンらをサポートしていたのはスコットランドの灯台建設を担っていたスティブンソン一家で、技術情報の提供、灯器の設計、資材の調達や発送、日本政府から託された資金の管理などを行っていた。彼らこそが日本の初期の灯台建設の最大の功労者で、ブラントンに図面や仕様書、灯台関係書籍を渡すとともに、ブラントンからの問い合せに小まめに応じていた。

その一方で、ブラントンらが現地で工夫したと思われるものもある。たとえば、犬吠埼灯台(写真3)や尻矢埼(しりやざき、現・尻屋埼、青森県)灯台の灯塔(2基とも高さ30m強で、ブラントン時代のものでは最も高い)などに見られる、レンガで2重の円筒をつくり、それらを放射状に配したレンガ壁でつなぐ構造形式である。日本でつくらせたレンガの強度が低いことをブラントンは問題視していたので、灯塔の剛性を高めるための対策だったのだろう。また、灯台看守の官舎の屋根は、スティブンソンの図面では陸屋根に近いものだったが、ブラントンらが関わったものは、5寸勾配程度の寄棟屋根になっており、日本の多雨への対応と見られる。

その後、神戸(兵庫)の開港(1868)にともなって、江埼(えさき)灯台(1871、兵庫県)や部埼灯台(1872、写真2)など、関門海峡から瀬戸内海の航路沿いに灯台が設置された。

ブラントン時代の灯台で最も姿が美しく、施工もすばらしいのが角島灯台(1876、写真4)である。灯塔は高さ 1)26mで、テラスの下に尖りアーチが巡っている。山口県の瀬戸内海沿岸の秋穂(あいお)産の花崗岩を緻密に積み上げ、細部まで凝った仕上げになっている。灯器は当初のものが健在で、灯塔は、スティブンソン兄弟がブラントンに渡した仕様書に符合する点が多いことでも注目される。

灯台の建設や運営は日本が引き継ぐことになっていたので、その技術者を養成するため、1871(明治4)年に横浜の灯台寮構内に修技黌(しゅうぎこう)が設けられ、1872(明治5)年度と73年度に、2名ずつをエディンバラ大学に留学させた。

写真6 鞍崎灯台(1884/明治17年、宮崎県)。日本最初の無筋コンクリート造灯塔。

写真7 出雲日御碕灯台灯塔(1903/明治36年、島根県)。地盤面から灯器まで38.8m、海面からは63.3mで、日本一の高さ。

写真8 水ノ子島灯台(1906/明治39年、豊後水道、大分県)。海軍の要請でつくられたと見られる灯台の代表的な例。

日本人技術者による灯台建設

スコットランド人技術者解傭後に、日本人技術者が灯台の建設と運用を引き継いだ。その最初の指導者が藤倉見達(けんたつ、1851–1934)である。藤倉は横浜で英語を学び、1869(明治2)年5月にブラントンの通訳になった。1872(明治5)年から2年間エディンバラ大学に留学し、ブラントンらの離日後に灯台建設を担った。藤倉の時代には、日本最初の無筋コンクリート造灯塔を持つ鞍埼(くらさき)灯台(1884、宮崎県、写真6)が建設されている。藤倉に続いて灯台建設を担ったのは石橋絢彦(あやひこ、1853–1932)である。石橋は、1879(明治12)年に工部大学校土木科を首席で卒業してイギリスに留学し、イングランドの灯台を管轄するトリニティ・ハウスの技師長ジェイムズ・ニコラス・ダグラス(1826–98)の下で灯台技術を学び、1883(明治16)年に帰国して灯台局(のちに航路標識管理所)の技師になった。北海道の灯台建設や、出雲日御碕(ひのみさき)灯台(1903、写真7、島根県)、水ノ子島灯台(1906、大分県、写真8)の設計建設を指揮した。

灯台の立地および建設の請願

灯器は輸入品で高価だったこともあって、灯台は1年に3基程度しかつくれず、その設置場所の選定は重要な政治課題だった。最初期の灯台の立地が外洋を航行する外国船用で、日本の小型船舶向きではなかったことから、灯台の立地を見直すべきという声が上がり、1885(明治18)年に工部省と海軍省・農商務省が参加して、灯台建設位置を検討する「海路諸標位置調査委員会」の設置が決まったが、工部省が同年12月に廃止され、灯台の管轄が逓信省になったので、この委員会には逓信省と海軍省から委員を出すことになった。1891(明治24)年から同委員会は逓信省管船局の管轄になり、この年に設けられた航路標識管理所(本部は横浜)が灯台の建設・運営を担当することになった。地域の発展のために灯台が重視されていたことを象徴するのが北海道の灯台建設である。北海道は海に囲まれ、冬の航行が難しいため、国による整備を待たず、1888(明治21)年から1893(明治26)年にかけて一挙に20基の灯台を設置した。航路標識管理所が設計・建設したが、建設費は道庁が負担した。

明治時代には、各地から帝国議会に灯台設置の請願が出されていた。その中から島根県の出雲日御碕灯台(写真7)の例を紹介しよう。

日御碕には1903(明治36)年に灯台がつくられた。当時の新聞記事から、地元ではその10年ぐらい前から灯台の設置を請願していたことがわかる。その頃まで日本海側には灯台が少なかった。江戸時代には北前船による交易が盛んだったが、明治時代になって発展から取り残されつつあった。島根県にはまだ鉄道がなく、地域発展のために船の安全航行が重要ということで、灯台設置を帝国議会に請願していたのである。しかし、日御碕に灯台が建設されたのは国防上の理由による可能性が高いと考えられる。それは、この灯塔が高い崖の上に立つのに、日本一の高さ(地盤面から灯器まで38.8m、海面からは63.3m)になっていることと、通信設備を備えていたことによる。日清戦争(1894–95)で日本は遼東半島を得たが、ロシア・フランス・ドイツの三国干渉(1895)で返還せざるを得なくなり、ロシアとの緊張が高まったのを受けて、海軍が監視塔としての機能を兼ねる灯台をここに計画したのだろう。

海軍の要請でつくられたと見られる灯台はほかにもある。豊後水道の水ノ子島(みずのこしま)灯台(1904、写真8)はその代表的な例だし、広島県の呉軍港から外洋に向かう航路沿いには、灯台が数多く設置されている。

写真9 出雲日御碕灯台内外筒の隙間。レンガの円筒の外側に凝灰岩の円筒があり、ふたつの円筒を放射状に配されたレンガの壁8本でつないだ形式。

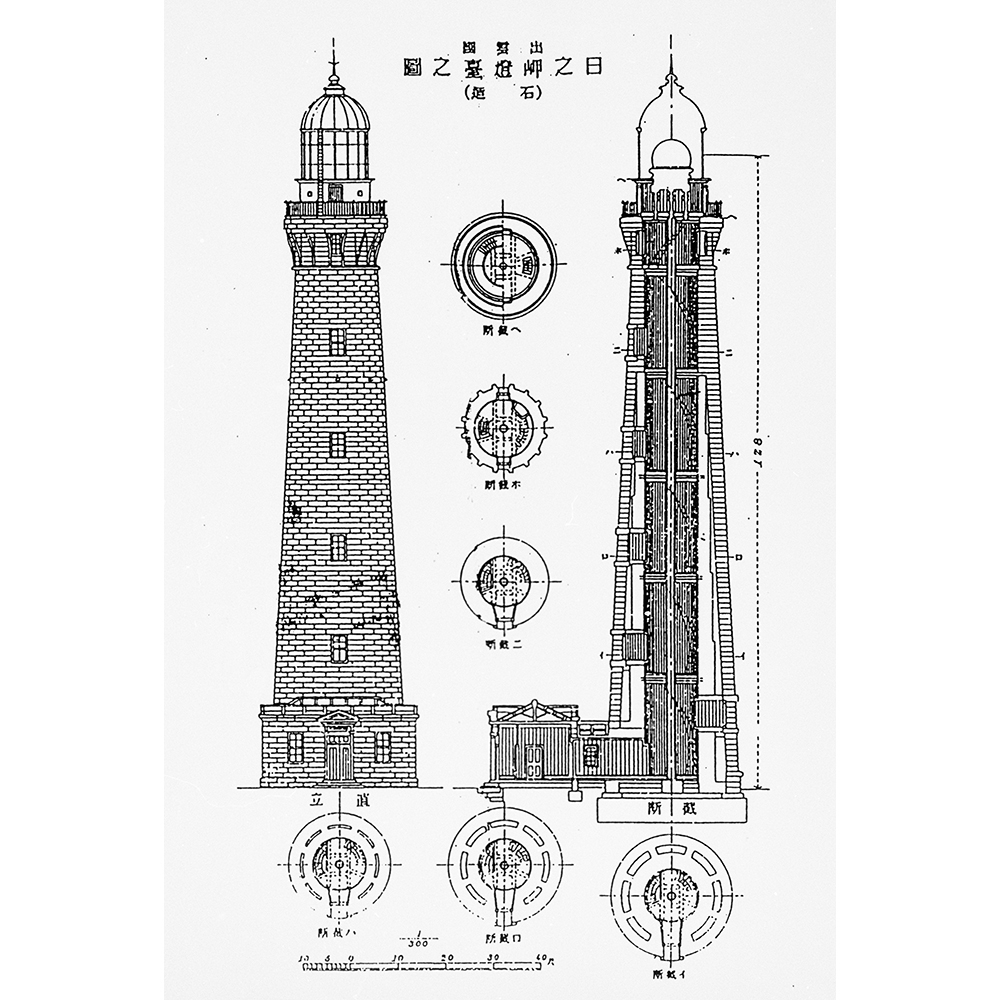

図1 出雲日御碕灯台平面・断面図(『航路標識管理所第一年報』)

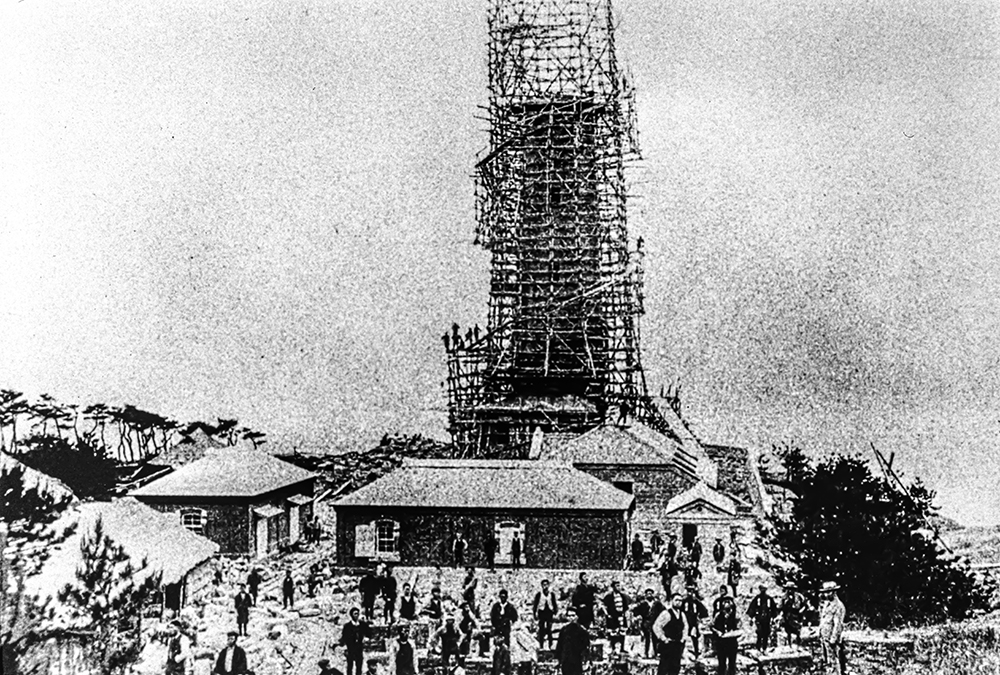

写真10 出雲日御碕灯台工事現場写真(第九管区海上保安本部蔵)

写真11 室戸岬(むろとざき)灯台灯塔。山形鋼を円形平面の外周に格子状に立ち上げて骨組みをつくり、それに鋼板をリベットで張り付けたもの。1899(明治32)年に初点灯された。

写真12 犬吠埼灯台旧霧信号所(重要文化財、1910/明治43年、千葉県)。鉄造。霧信号所は霧笛を鳴らすための機器を収める施設。唯一現存するもの。

写真13 犬吠埼灯台旧霧信号所内部。山形鋼に鋼板を張り、かまぼこ形のヴォールト屋根が載る。

写真14 水ノ子島灯台灯塔鋳鉄製階段。1段分の鋳鉄のパーツをつないでつくられた。

写真15 水ノ子島灯台灯塔鋳鉄製グレーチング。外周に沿ってドーナッツ状に配されている。

写真16 安芸白石灯標内部。木の板に木目模様を塗装する木目塗りと呼ばれる内装が見られる。

写真17 清水灯台灯塔(1912/明治45、大正元年)。鉄筋コンクリート造の灯塔の嚆矢。高さ17mの灯塔の平面は八角形。

写真18 大阪港北突堤灯台(燈光会蔵)。(1932/昭和7年、現存せず)。基部が円筒形で、上すぼまりの円筒形の灯塔が載り、その上に灯室がつく3層構成。

写真19 中知床岬灯台(現・アニワ岬灯台、燈光会蔵)。(1938/昭和13年)

灯台の建設技術

灯台は、灯塔だけでなく、灯台看守の官舎や作業用の付属舎、倉庫、霧笛舎などからなる複合施設である。僻地につくられるので、屋根に降った雨を集める貯水槽を備えて、生活用水にあてることが多かった。灯塔の高さは、光をどこまで届かせるか(光達距離という)によって決められる 2)。また波をかぶる所に建つかどうかなどの立地条件に応じて、構造形式が決められた。初期には、石造やレンガ造の組積造、鉄造、木造が、そして明治末期から鉄筋コンクリート造が一般的になった。木造は仮設的なものなので、それ以外のものについて以下に紹介する。

明治時代の灯塔に多いのは石造やレンガ造、鉄造である。石造は耐久性の点で優れているが、石材を手当しにくいところではレンガ造でつくられることが多かったようである。

構造用鋼材は当初輸入に頼っていたので、鉄造灯台は高価だったが、航路標識管理所の工場で整えた部材を現場で組み立てるだけで短期間につくれるので、工期や職人の数が限られる所に使われることが多かった。北海道の灯台に鉄造が多かったのはそのためだろう。

組積造灯台については、その建設時の状況を知る手がかりがある出雲日御碕灯台を例に説明する。1903(明治36)年竣工の、高さ38.8mのこの灯塔は、石造と表記されることが多いが、レンガの円筒の外側に石の円筒があり、その2つの円筒を放射状に配されたレンガの壁8本でつなぐという形式で、レンガのほうが主体構造と考えられる(図1、写真9)。現存する灯塔のうちで、このような二重円筒であることが知られているのは、日御碕の他に、御前埼(おまえざき、1874)、犬吠埼(1874)、尻屋埼(1876)、屋久島(1897)、水ノ子島(1904)にあるもので、御前埼と屋久島のもの以外は高さが高い。このうち、ブラントンらがつくった最初の3基と、屋久島灯台の灯塔はすべてレンガ造である。水ノ子島灯台は、外側の円筒とそこから内側に延びる8本のバットレスすべてが山口県徳山湾の黒髪島(くろかみじま)産の花崗石でつくられている。この二重円筒構造の灯塔に高さが高いものが多いことから、耐風・耐震のための構造と見られる。しかし、灯台の技術書『灯台』(石川源二、高島印刷所、1914)には、また1923(大正12)年の関東大震災後に出されたその改訂版(1926)にも、耐震構造に関する記述はない。その理由は不明だが、風力のほうが地震力に卓越すると見ていたのかもしれない。

出雲日御碕の外筒の石は凝灰岩で、高塔に用いるにしては脆弱で、精密な加工がしずらい石である。この石は、同じ島根半島の中海(なかうみ)沿岸の森山から採られた。灯台施工の石工も森山から行っている。その石切場は海に近く、切石を人が背負い、下り坂を海岸まで運んだといわれる。一方、日御碕での工事中の写真(写真10)を見ると、海岸から建設現場まで、そして灯塔の周りにも木の足場が見える。石の運搬は人力に頼ったということで、建設用の石のピースの大きさが、人が運べる程度に制限されたことを意味する。つまり、この灯塔はそれを前提に設計されたことになる。この灯台の建設を指揮したのは石橋絢彦で、欧米の灯台建設法を熟知していた。彼の地では重さ1トン以上の石のピースをクレーンで積み上げて灯塔を建設していたことも知っていたはずである。しかし、日本で同じ工法を採用することはできなかった。石橋は日本の実情にあわせて工夫する必要があったわけで、西洋技術の日本への導入の仕方を示すとも見られる。

また、石の産出場所が海沿いだったことも注目である。当時は道路が整備されていなかったので、現場への輸送を考えれば、建設用石材は海沿いの石切場から求めるほかなかったということである。日御碕の場合、近くの海岸沿いで手に入るという理由で森山の凝灰岩を使うことにしたのだろう。設計者は、その石の強度やひとつのピースの大きさの制約を考慮して設計したはずである。このようなことから、単純な構造物に見える灯塔にも、立地や、使える材料による制約、職人のレベルに応じて、さまざまな工夫が必要だったことがうかがえる。

日本人が灯台を設計・建設するようになってからの鉄造建物には、山形鋼を円形平面の外周に格子状に立ち上げて骨組みをつくり、それに鋼板をリベットで張り付けたものが多い(写真11)。1901(明治34)に八幡製鉄所が創業するまで、構造用鋼材は日本ではつくれなかったので、その頃までに使われた鋼材は輸入品だったはずである。

明治時代には、鉄造の霧信号所(「霧笛舎」ともいう)もつくられた。霧信号所は霧笛を鳴らすための機器を収める施設で、唯一現存するのが犬吠埼の旧霧信号所(重要文化財、1910、写真12、13)である。その鋼板は、銅の含有量がひと桁多いことから八幡製鉄所製とみられる。その設計寸法には尺寸が使われている。山形鋼に鋼板を張り、かまぼこ形のヴォールト屋根が載るという形式は西洋にはないようで、近代建築技術史の観点から注目すべきものである。一片がわずか約75mmか50mmの山形鋼(スパン8尺)に8尺╳4尺の鋼板を張った、47.3尺(約14.3m)╳33.64尺(約7.2m)の無柱の構造はユニークで、見た目も軽やかである。

多くの古い灯塔に見られる、1段分の鋳鉄のパーツをつないでつくられた螺旋階段(写真14)や、灯室の窓下周囲の内外についている、鋳鉄製のグレーチング(写真15)はイギリス製と見られる。付属舎や看守宿舎に残る鋳鉄製の暖炉も同様の規格品である。点光源を平行光線に変えるフレネル・レンズも、すべて輸入に頼るしかなく(フランス製かイギリス製)、国内で調達可能になったのは大正中期である。

灯塔や付属舎の室内には、木目塗りと呼ばれる内装が見られる(写真16)。これは木の板に木目模様を塗装するもので、西洋の技法である。

以上のように、単純に見える灯台には、建設地の特性や個別の灯台が担うべき役割、そして利用できる建設技術に応じて、さまざまな設計の工夫が凝らされ、資材の調達や技法でイギリスやフランスとつながっていたのである。

組積造の大型灯台の最後は水ノ子島灯台(1904、写真8)で、組積造灯台建設技術の集大成と見ることができる。その後に登場するのが鉄筋コンクリート造の灯塔で、清水灯台(1912、写真17)がその嚆矢である。高さ 17mの灯塔の平面は八角形で、型枠のつくりやすさを踏まえてのことと見られる。

以後、灯塔を鉄筋コンクリート造でつくるのが一般的になった。大正時代に、その平面は多角形から円形に変わった。より手間がかかる施工法にした理由はよくわからないが、耐風や耐震の点で、円筒の方がより安全と考えたのかもしれない。

鉄筋コンクリート造灯台で、デザイン上、また灯台技術史上注目される例を紹介しよう。まず、大阪港北突堤灯台(1932、現存せず、写真18)は、基部が円筒形で、そこに上すぼまりの円筒形の灯塔が載り、その上に灯室がつくという3層構成になっている。基部と灯塔の頂部に張り出した円形の庇が各層を分節する役割を担っている。灯塔の手摺りは、竪格子が普通だが、ここでは水平に巡っている。また、壁の各所に船舶用の円窓がついている。細部に至るまで設計者のデザイン・センスと細かい気配りがうかがわれる灯塔である。灯台にデザインの余地があったことを示す例である。

その設計者・三浦忍(1897–1945)は、神奈川県立工業学校(現・神奈川工高)建築科を1915(大正4)年に卒業し、1918(大正7)年から航路標識管理所で技手(ぎて)をつとめた。

航路標識管理所の灯台建設担当の技師の数は1、2名にすぎず、彼らがすべての灯台を手がけられたはずはない。実際には、技師の下にいた、三浦のような技手が設計し、現場に出向いて監理しており、技師はそれを指導監督していたと見たほうがいい。

三浦が設計した灯台で特に注目なのが中知床(なかしれとこ)岬(現・アニワ岬)灯台(1938 、写真19)である。サハリン(樺太)の南東端のアニワ岬の先にある岩礁に建設された高さ36mの鉄筋コンクリート造灯台で、建設に困難がともなう場所だったにもかかわらず、下部に楕円形平面の2階建ての付属舎を設け、その一端から9層の灯塔が建ち上がり、その灯室下に霧笛舎が突き出すという、凝ったデザインになっている。寝所は灯塔内に配置された。曲面を多用したこのデザインは表現主義の影響を感じさせる。

まとめ──灯台が照らす日本の近代

灯台は、一見単純な構造物だが、そこから、さまざまなことが読みとれる。その立地には、列強の意向や、自立的な発展を目ざす各地の思いが投影されている。また、西洋技術の導入の仕方を知るための好例でもある。その建設には資材の調達法や建設地の状況などが関係しているし、技術者の工夫も見られる。つまり、灯台の歴史を通して日本近代に新たな光を当てられるということであり、GPSの導入で航路標識としての役割は薄れつつあるとはいえ、灯台に文化資産としての価値を見出せる可能性が高まっているともいえる。その歴史を踏まえ、保存を図りつつ、地域振興に役立てる工夫が求められる時が来ているのである。海上保安庁も、歴史的灯台の重要性を認識し、それを核にした観光などの地域振興を支援する姿勢を見せている。そこには、建築家も参画できる余地があるはずである。

[註]

1)「灯塔の高さ」は、平均海水面、またはG.L.から灯火の位置までの高さで表記する。

2)灯台は、設置されるレンズの大きさによって、大きい順に1等から6等までに区分される。

1)「灯塔の高さ」は、平均海水面、またはG.L.から灯火の位置までの高さで表記する。

2)灯台は、設置されるレンズの大きさによって、大きい順に1等から6等までに区分される。

藤岡 洋保(ふじおか・ひろやす)

東京工業大学名誉教授

1949年 広島市生まれ/東京工業大学工学部建築学科卒業、同大学院理工学研究科修士課程・博士課程建築学専攻修了、工学博士。日本近代建築史専攻/建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインについての研究や、近代建築家の研究、近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存にも関わる/主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)など/2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞

1949年 広島市生まれ/東京工業大学工学部建築学科卒業、同大学院理工学研究科修士課程・博士課程建築学専攻修了、工学博士。日本近代建築史専攻/建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインについての研究や、近代建築家の研究、近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存にも関わる/主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)など/2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞