はじめに──堀口捨己の「表現」

前回は「作品の発表」という行為に意味を見いだしたパイオニアとして堀口捨己(1895-1984)を紹介した。堀口は近代日本を代表する建築家のひとりだが、「作品の発表」の仕方だけでなく、その設計や著書の装幀などの「表現」の仕方も注目に値する。堀口は、建築家として知られただけではなく、優れた建築史家・庭園史家・茶の湯研究者であり、歌人でもあった。彼は、1950(昭和25)年に『利休の茶室』(岩波書店、1949)で日本建築学会賞(論文)を、翌51(昭和26)年に「八勝館みゆきの間」で日本建築学会賞(作品)を受賞した。違う分野で2年続けてこの栄えある賞を得たのは、後にも先にも彼だけである。設計以外の活動は彼の建築と関係がないように思われがちだが、実はそれこそが彼の建築観の元になっている。さまざまな分野の研究から得た洞察を、モダニズムの教義や美学で再編することによって独自の建築観を形成し、それを設計の指針にしていたのである。なお、彼は耽美主義的な志向を持ちあわせていたが、建築の表現は恣意的であってはならないと考えていたので、自作のデザイン・モチーフの存在意義を文章にして確認することを重視していた。彼にとって著作や設計趣旨などの「言説」は、「表現」を支えるために、そして「表現」が意に適うものであることを確かめるために欠かせないものだったのである。

そして、堀口の「表現」の特徴で注目されるのが、彼の美学と研究、さまざまな分野についての関心が融合して「表現」に収斂していくことである。ここでは、堀口の思想の形成過程を紹介しながら、それが彼の美学に裏打ちされて「表現」に昇華していくさまを示すことにしたい。

写真1 ヘッセン大公成婚記念塔(堀口捨己撮影)

大正末期のヨーロッパでの見聞

堀口捨己は、岐阜県本巣郡蓆田村(現・本巣市)の地主・堀口泰吉(1855-1929)・けい(1858-1943)の5男2女の末子として生まれ、岐阜中学校(現・岐阜高等学校)、第六高等学校(現・岡山大学)を経て、東京帝国大学建築学科を1920(大正9)年に卒業した。戦前は帝国美術学校(現・武蔵野美術大学)の教授を勤めながら(1930-42)、設計や研究、文筆活動を行った。戦後には、明治大学の建築学科の創設(1949)に関わり、その看板教授として、同大学の一連の校舎などをはじめ、さまざまな建物を設計しつつ、多くの著作を発表した。堀口は、1923(大正12)年から24(大正13)年にかけてヨーロッパ各地を巡った。その際にパルテノン(紀元前5世紀後期)を訪れ、その卓越した芸術性に圧倒され、西洋の跡を追い続ける愚を悟って日本回帰し、和風建築の大家になったといわれることがあるが、それは割り引いて聞かなければならない。というのも、現地で撮った約300点の写真(写真1)を見るかぎり、彼が見て回ったのはほぼ新建築だけだったからである。当時のヨーロッパは第一次世界大戦(1914-18)の混乱から立ち直りつつあった時で、建築では、表現主義に代わってモダニズムが台頭しはじめていた。その状況をつぶさに見聞したことで、堀口は当時の日本の建築家の中でヨーロッパの建築の新傾向をもっともよく知る存在になった。

その知見をもとに、彼は進むべき道を見定めた。新建築ならばヨーロッパでもはじまったばかりなので、日本もそれに肩を並べていけると考えたのである。分離派を立ち上げた頃の彼の作品には表現主義の影響が見られたが、「吉川邸」の設計をはじめた1925(大正14)年頃から徐々にモダニズムに軸足を移した。堀口は、西洋に背を向けたのではなく、「日本回帰」したわけでもない。モダニズムという、西ヨーロッパ発祥の新建築の日本における先導者としての役割を担う一方で、日本には、モダニズムの教義や美学を西洋に先んじて実現した数寄屋(茶室)という建築があるとして、日本の優位性を西洋にアピールしようとしたのである。この戦略には、西洋と価値観を共有しつつ、ナショナリズムも満足させようとする、近代日本のエリートに特有のアンビヴァレントな姿勢が見うけられる。そして、数寄屋を武器に日本のプレゼンスを示そうとしたからこそ、その研究が必要になったわけである。彼は、ものごとを極めないと気が済まないたちだったので、その取り組みは徹底したものになった。

写真2 吉川邸外観(渡辺義雄撮影:『一混凝土住宅図集』洪洋社、1930)

写真3 八勝館みゆきの間襖(藤岡洋保撮影)

写真4 八勝館みゆきの間から広縁(藤岡洋保撮影)

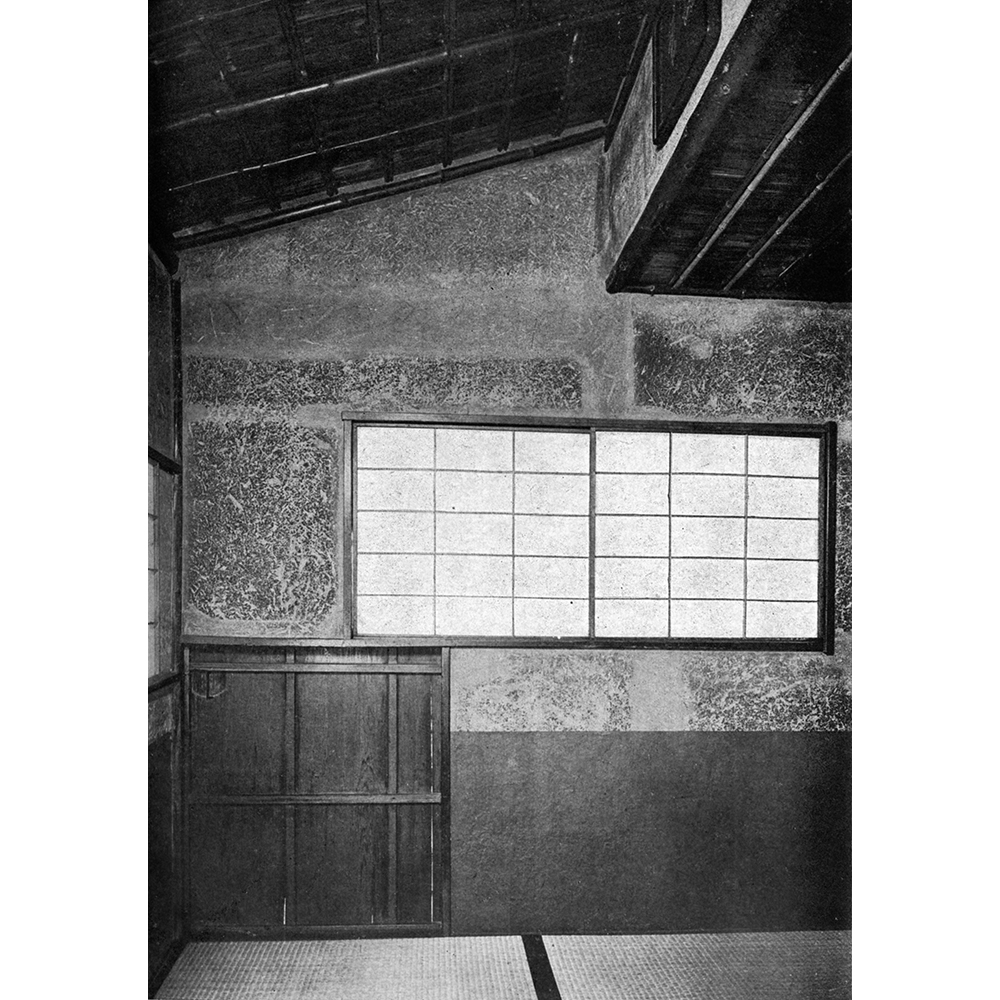

写真5 妙喜庵待庵(『利休の茶室』岩波書店、1949)

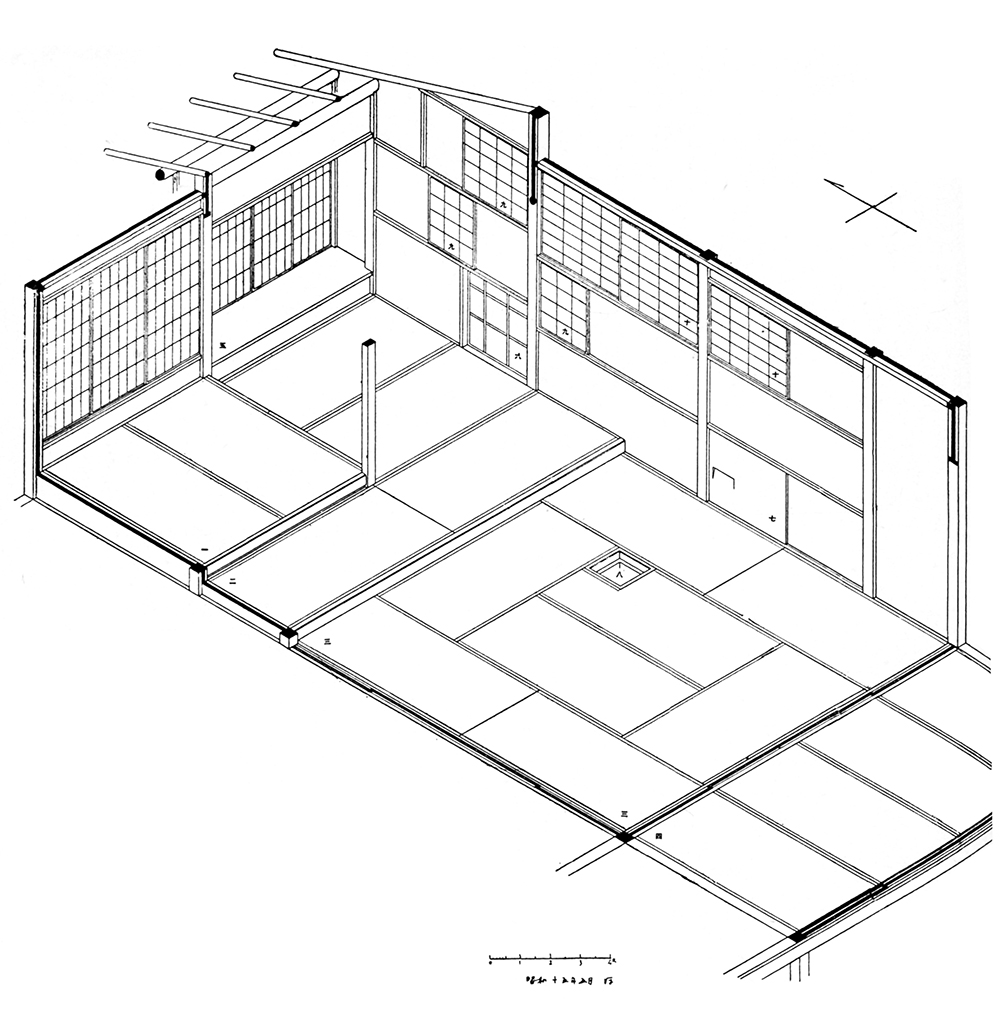

図1 色付九間書院(復原:堀口捨己、『利休の茶室』岩波書店、1949)

数寄屋建築研究

堀口は和風建築の大家の1人に数えられるが、最初からそうだったわけではない。たとえば、「吉川邸」(写真2、1930)の設計を依頼されたとき、出入りの茶人に障子の張り方も知らないといわれ、和室部(夫人室)の設計をさせてもらえなかった。また、岩国の「吉川事務所」(1931)の2階和室は、自筆の設計図が残っているので彼のデザインであるのは確かだが、ごくありきたりのものである。しかし、1950(昭和25)年に完成した「八勝館みゆきの間」(写真3、4)には、独創的で変化に富んだ、ダイナミックな空間構成が見られる。そこには、小壁いっぱいにとられた障子、卍崩しの竿縁天井、そこに仕込まれた照明、月見台など、その後彼が頻用した手法が随所に見うけられる。室境に配された、截金摺箔の裂地を分割して再構成した華麗な襖(写真3)も見どころに加えられる。ここでレベルがぐんと上がり、「堀口好み」の和室が一挙に完成したのである。

それを支えたのが、昭和初期に着手し、学位論文「書院造と数寄屋造の研究」(1944)に結実した、彼の数寄屋研究だったと考えられる。その最初期の言説として注目されるのが、連載第3回で紹介した「茶室の思想的背景と其構成」(『建築様式論叢』六文館、1932)である。そこで彼は、茶の湯を、露地(庭園)、茶室(建築)、茶器(工芸)、掛け軸(書道)が融合した総合芸術と再定義したうえで、茶室を、茶事に対応したプランニングをベースに、抽象的な線と面による非相称の構成で組み立てられた建築として称揚した。趣味の建築と見られていた茶室に、モダニズムの教義と美学に通じるものがあると主張したことに彼の創意が認められる。ただし、この時点での彼の数寄屋理解はまだ観念的なレベルに留まっており、実作には反映されていない。

堀口が「和風建築の大家」になる契機は、千利休研究にあったと考えられる。彼は、史料を渉猟しつつ、名席や露地を実測するなどしてつぶさに調べ、茶の湯研究も積極的に行って、利休の茶の真髄に迫ろうとした。その成果は、彼が編集・執筆した『現代建築・千利休特輯』(1940年7月号)や、著書の『利休の茶室』(前出)、『利休の茶』(岩波書店、1951)にまとめられている。

その「千利休特輯」に、彼は「利休と現代建築」という利休論を載せている。「利休」と「現代建築」を並列した、この不思議なタイトルに堀口の意図がうかがえる。ここで彼は、千利休(1522-91)を単なる茶人ではなく、建築家、総合芸術家として高く評価し、利休が考案した茶室を新建築のモデルとして称賛した。それは通念とは大きく異なるが、このような独創的な見方こそが堀口の特徴で、ここでは利休に仮託して彼が目ざすものを語っているのである。

利休の数寄屋の中で堀口が特に注目したのは、唯一現存する利休作の茶室といわれる「妙喜庵待庵」(天正年間、1573-93)と、利休の聚楽屋敷にあったとされる「色付九間書院」*1)(同前)である。

「待庵」(写真5)について堀口は、わずか2畳で、天井高が6尺の小さな室に、掛け込み天井(化粧屋根裏)と平天井を組み合わせ、入隅を塗り込めた室床や、窓とその周囲の木の桟による水平線・垂直線のコンポジションによって、非相称の、変化に富んだ空間をつくり出したことを絶賛している。彼は学生時代にも待庵を見ているが、そのときには「ちょっと面白いと思った程度」*2)だった。モダニズムのフィルターを通して見直すことによってはじめて、「待庵」を高く評価できるようになったのである。

「九間書院」(図1)は、表千家の「残月亭」の原形といわれるもので、その掛け込み天井や、畳床とその出隅に立つ独立柱、土壁、そして長押をつけないことなど、数寄屋の要素をとり入れた変化のある空間構成に、堀口は注目した。彼によれば、この数寄屋風書院(彼の呼称では「数寄屋造」)は「利休の独創的な強い創作力」によるもので、その「徹底的に非相称の原理に基礎を置く茶室的理念」は、現代の「一般的建築への拡大を意味」するものであり、このような独創的な建築をつくり出し、日本建築に大きな画期をもたらした「建築家」として利休を賛美するのである*3)。そして、そのデザインはモダニズムを先取りしているから、現代においてもその意義が認められる建築だというわけである。つまり、書院造に茶室の要素をとり入れた数寄屋造こそ、日本住宅の完成形で、日本文化を象徴する存在でもあり、そこにはモダニズムに通底する原理も見出せるので、西洋の建築家も学ぶべき建築だとし、それを創案した利休を「偉大な建築家」として高く評価したのである。

堀口は、利休をロール・モデルにして自己形成したといってよい。「現代の利休」を目ざしたともいえよう。「八勝館みゆきの間」以降、「待庵」や「九間書院」に見られる手法が、具体的には、掛け込み天井や非相称のダイナミックな空間構成などが、彼の和室に用いられるようになった。ちなみに、「非相称性」は、堀口が、建築における「日本的なもの」の象徴として、そしてモダニズムの特徴として、最重要視したものであり、彼の美学の根幹をなすものでもあった。

写真6 大島測候所(『国際建築』1939年2月号)

写真7 取手競馬場(渡辺義雄撮影:『国際建築』1937年2月号)

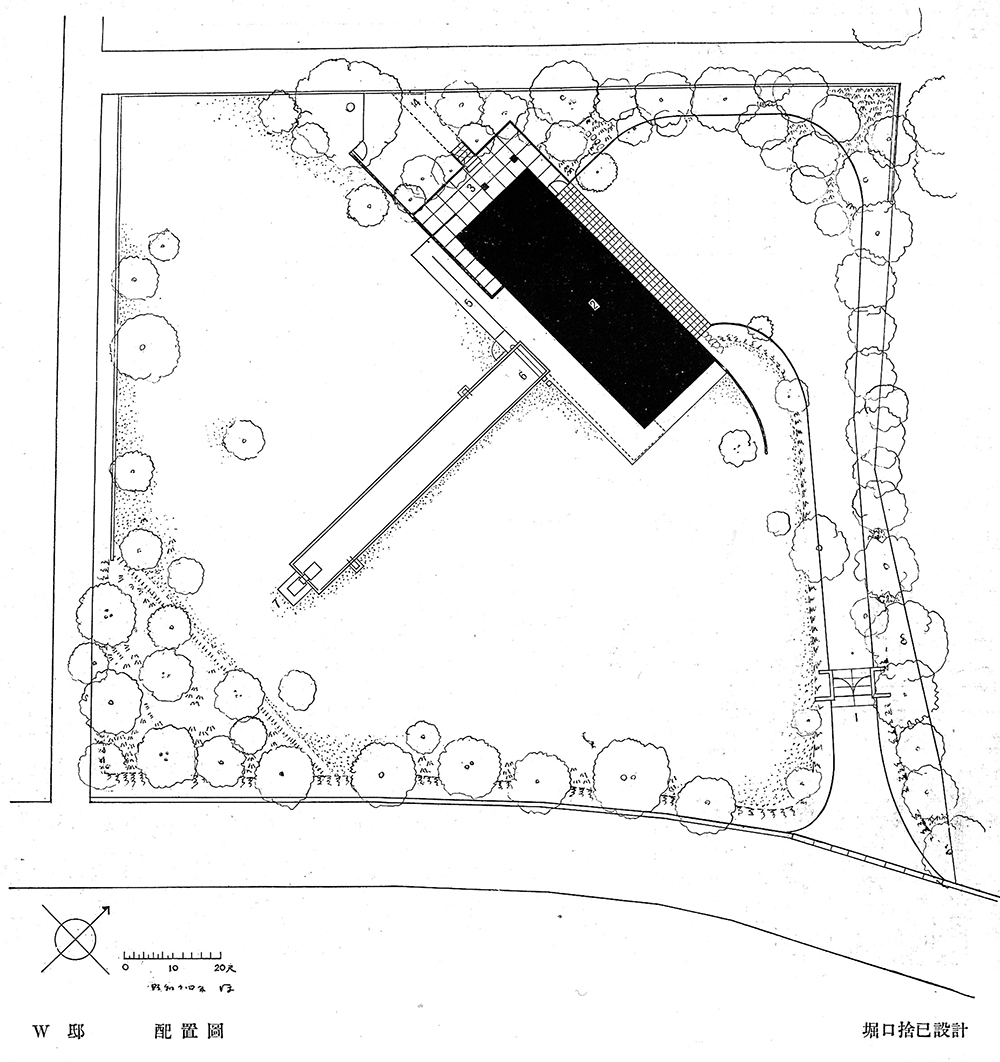

図2 若狭邸配置図(『国際建築』1939年7月号)

写真8 明治大学和泉第二校舎(藤岡洋保撮影)

写真9 常滑陶芸研究所(藤岡洋保撮影)

写真10 八勝館さくらの間(藤岡洋保撮影)

「強い表現」を志向

「吉川邸」のモノグラフ『一混凝土住宅図集』(構成社書房、1930)で、堀口は、与条件や材料の特性から「自然に形式があらはれて」(p.12)きたと記している。合目的性重視から結果として形が得られたというモダニスト的な主張である。それを言い換えたのが、大島測候所(写真6、1938)の設計趣旨「新時代建築の神話其他」(『国際建築』1939年2月号)に出てくる「様式なき様式」(様式、すなわち形は結果として決まるという主張で、様式はじめにありきという歴史主義に対する批判でもある)という表現である。「新時代建築の神話其他」は、のちに堀口が編集した作品集『家と庭の空間構成』(鹿島出版会、1979)の冒頭に再録され、そのタイトルをわざわざ「様式なき様式」に代えているほどだから、彼の建築を貫くテーマと位置づけていたわけである。合目的性重視から結果として形が決まるというのは、野田俊彦の「建築非芸術論」に寄り添ったようだが、この「大島測候所」の文中の「建築は事物的な要求があつて工学技術が高められた感情の裏付けをもつて解決し充す処に生ずる」(下線引用者)に「高められた感情の裏付けをもつて」という一節を添えているあたりに、野田とは一線を画す、堀口の本音がうかがえる(引用は上記『国際建築』、p.64)。設計者の感性を重視する姿勢も保持しようとしているのである。合目的性重視と感性重視は容易には重ならないので達成がむずかしい目標になるが、この分裂を意識し、それを力業で調停しようとしたことが彼の制作の原動力になり、その作品に緊張感を与えることにつながったと見たほうがいい。堀口は「強い表現」を好んだ。対比的な表現や、非相称でダイナミックな空間構成を好んだということである。「大島測候所」(1938)はその初期の好例といえる。観測塔は高さが必要なので、細く垂直に建ち上がる要素になる。この建物は、博物館の付設を条件とする寄付で建てられたので、事務室に博物館が加わって、普通の測候所よりも低層のヴォリュームを水平により長く伸ばすことができ、高く建ち上がる塔との対比を強調する要素になった。ここでは、彼のいう「合目的性」と彼の美学である「強い表現」が両立できたように見える。ここに、彼の作品を評価するポイントがある。つまり「合目的性」と「強い表現」がうまく重なったように見えるものが「いい作品」なのである。初期の作品のうち、「取手競馬場」(写真7、1937)は、上下2つの庇で水平感が際立つ建築だが、それは一時に人が集まる馬券売場の数を増やすうえで、また観客を雨から守るうえでも「合目的」といえる。また、「吉川邸」や「若狭邸」(図2、1939)、「岩波邸」(1957)などに適用された、建物周囲の三角形平面の庭なども同様の例といえる。これは、建物の長手方向を南に正対させて配すると、東西南北の方位に沿っていない敷地境界との間が三角形の庭になり、対角線方向の奥行を強調したダイナミックな空間構成ができるというもので、日光を享受できるという「合目的性」とダイナミックな空間構成という「強い表現」を両立できたことになる。ちなみに、堀口は華麗な色を好み、金や銀、紫など、建築家があまり使わない色を多用した。

そのような姿勢は戦後の堀口作品にも見てとれる。たとえば「明治大学和泉第二校舎」(写真8、1960)はその好例で、吹き放ちの通路を大講義室の床の勾配に沿って配し、その斜線を立面の主構成要素とし、頂部に幅広の庇を巡らせて全体を引き締めている。内部には階段室を含め、変化に富んだ空間が見られ、「合目的」であるとともに、「強い表現」になり得ている。また、「常滑陶芸研究所」(写真9、1961)は色を使った「強い表現」の好例といえる。

以上を踏まえたうえで堀口の和室を見ると、同様の美学や思想が展開されているのがわかる。変化に富んだ空間構成や華麗な色の対比による「強い表現」になっているのである。また、彼は掛け込み天井を好んだが、そこには、平天井との境に照明や空調という近代的な設備を組み込めるという利点もあった。なお、障子紙の規格の幅9寸2分を無駄なく使えるように、障子の桟の上下の割り付けはそれを三つ割にすることにしていた。この一連の手法では、「合目的性」と現代技術を重視しているということで、彼にとっては和風建築も「現代建築」だったのである。

ちなみに、彼の和室は典拠重視で、たとえば「みゆきの間」の天井竿縁の配り方は横浜三渓園の「臨春閣住之江の間」(江戸前期)に、床脇書院の丸窓は「桂離宮笑意軒」(17世紀)に由来する。「八勝館さくらの間」(写真10、1958)などの掛け込み天井は「待庵」や「九間書院」を元にしている。モチーフの存在理由を古典に求めていたわけで、和風建築を含め、彼のデザインは「理屈っぽい」のである。

写真11 桂離宮松琴亭(藤岡洋保撮影)

写真12 『家と庭の空間構成』表紙と箱

写真13 『家と庭の空間構成』ページ見開き

学術と美学の融合

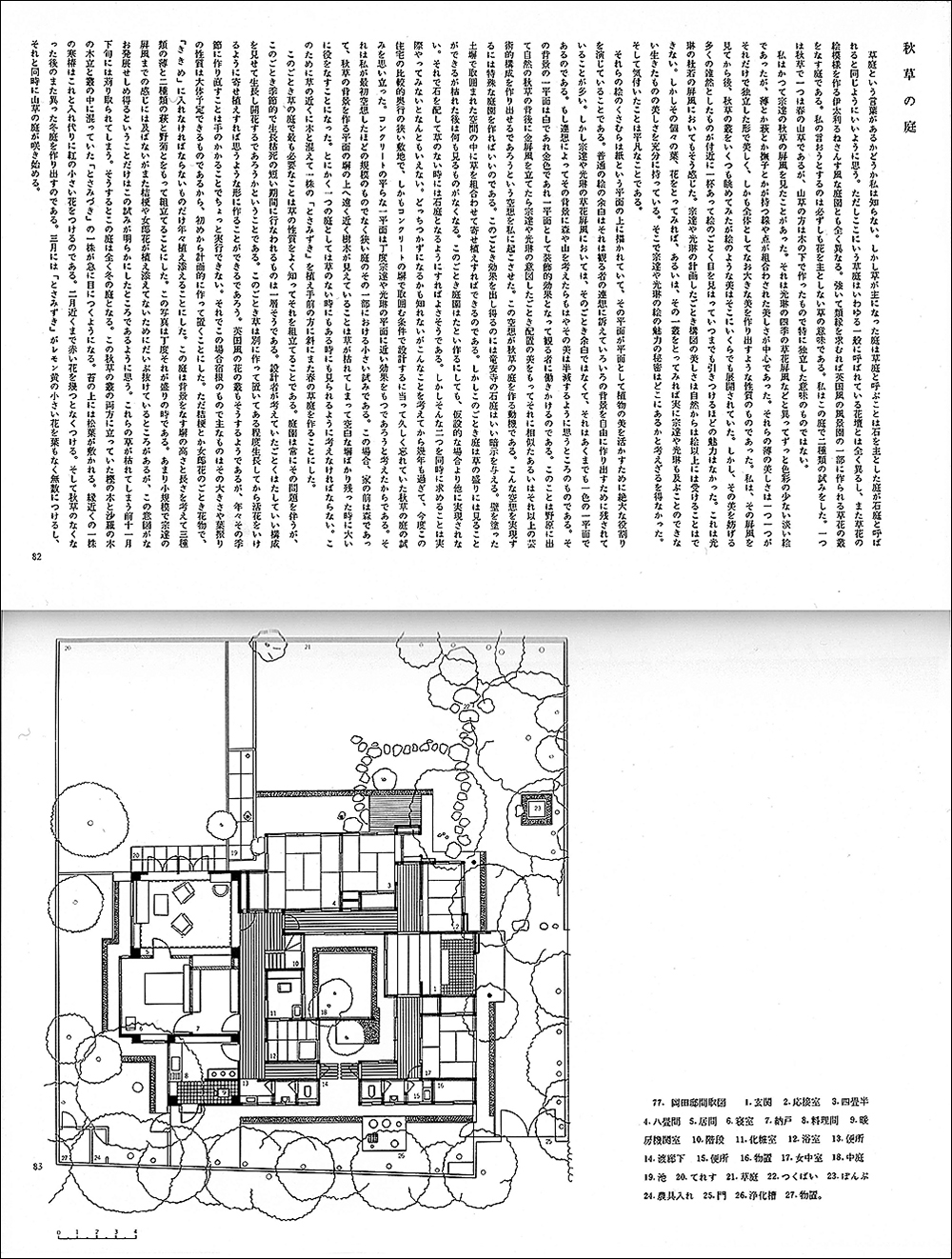

堀口は、明治大学定年後に非常勤で「庭園」の講義をしていた*4)。その冒頭で、彼は学生に「東京で一番美しいところはどこだろうか?」と問いかける。それに対する彼の回答は、皇居のお堀端で、それを彼は「庭園」と呼ぶのである。常識とは異なるが、彼の「庭園」は、自然と人工物による空間構成を意味し、「建築」とほぼ同義である。そのような観点から、「厳島神社」(広島:室町後期)は、堀口にとって称賛すべき「建築」であり「庭園」だった。入江の水面に建つ朱塗の社殿とそれを囲む緑による空間構成を高く評価したのである。それは赤と緑という補色による強い対比という点でも、彼にとっては好ましいものだった。ここで、堀口の学術と美学が融合した例として、彼の桂離宮論を紹介しよう。1952(昭和27)年出版の『桂離宮』(毎日新聞社)で、彼は、桂の庭は和歌を手がかりにつくられたと述べる。その創始者・八条宮智仁親王(1579-1929)が古今集伝授を受けたほどの優れた歌人だったことを確認しつつ、「月波楼」(17世紀)の近くの岬にあった「住吉の松」が古今集を、その左手の「高砂の浜」の「高砂」が万葉集を象徴することを挙げたうえで、池を隔てて左手先に建つ「松琴亭」(写真11、同前)に藍と白の市松模様の襖が入れられている理由を、かつてその北西側に朱塗の欄干の橋が架かっていたことと絡めて読み解いた。万葉集に、以下のような朱塗の橋と藍色とを詠み込んだ歌があり、それを手がかりに藍色が採用されたと見るのである。

「しな照る片足羽川の さ丹塗の 大橋の上ゆ くれなひの 赤裳裾引き 山藍用ち摺れる衣着て たゞ独 い渡らす児は 若草の 夫かあるらむ 橿の実の 独か寝らむ 問はまくの ほしき我妹が 家の知らなく」(万葉集:巻9)

この説を裏付ける史料は見つかっていないので、単なる仮説ではあるが、広大な庭園を設計する際に、和歌に描かれた情景を手がかりにすることはあり得ただろうし、当時の貴族にとって和歌は必須の教養だったので、客と庭を散策しながら、その情景の元になった歌を当てて楽しむというような雅な遊びがあったかもしれない。

それはともかく、ここで堀口が、往事の桂の姿を学問的な厳密性をもとに復元しつつ、自然(植物・石・水)とあでやかな色や人工のモノが織りなす華麗な世界を描き出して見せたことに注目したい。彼の論理と美学、そして和歌の素養を融合させた好例だからである。多彩な関心が収斂してひとつの表現に高められていくのが堀口の特徴である。建築とか庭園などのジャンル分けにとらわれず、自然と人工のモノによる空間構成をトータルにとらえることや、さまざまなジャンルを統合して、ひとつの有機体として提示しようとするのが彼の「表現」の特徴なのである。

その「表現」は著書の装幀にも及んだ。その特徴は、文字や図版のレイアウトに見られる「合目的性重視」や、色に対するこだわりにある。たとえば、彼の作品集『家と庭の空間構成』(前出)では、緑の表紙に金の文字があしらわれ、その外箱は朱色で、銀の文字が配されている(写真12)。中を開くと、横位置に縦書きで文章が記され、図のキャプションは横書きになっているのがわかる(写真13)。このレイアウトならば、横長の図版を大きくして掲載できるし、文字数も増やせる。つまり紙面を無駄なく使えるのがその理由と見られる。ここでも、強烈な色の対比(強い表現)や「合目的性重視」が見てとれるわけである。堀口らしい、常識にとらわれないやり方でもある。

堀口作品の見どころは、多彩な関心がひとつの「表現」に結集していくことにある。いい建築をつくりたいという思いが多くの分野に手がかりを求めることにつながり、それが結果として建築史・庭園史・茶の湯の専門家になることを促しつつ、その学識が融合し、彼の美学を通して「建築」や「庭」としてひとつの「表現」にまとまるということである。その意味で、堀口を「表現者」と呼ぶのがふさわしい。

堀口の研究は、あくまで「表現」のためのものだった。先人に学びつつ、よりよい「表現」のための手がかりを探し続けたということである。それゆえに、堀口の文章には、利休に深く傾倒したことなど、彼の好みが色濃く反映しているが、それを彼の「表現」として容認できれば、彼から学べることが見えてくるはずである。

【註】

*1)「色付」は木部に彩色することで、ここでは煤を塗ったらしい。また、「間」は当時の面積の単位で、1間四方、つまり1坪を意味する。

*2)「特集 日本建築のこころ」、『Approach』1972年秋号、p.15

*3)『現代建築』1940年7月号、P.59

*4)その講義の初回のものは『SD』1982(昭和57)年1月号に再録されている(pp.19–26)。

〈参照〉 藤岡洋保『表現者・堀口捨己—総合芸術の探求—』(中央公論美術出版、2009)

*1)「色付」は木部に彩色することで、ここでは煤を塗ったらしい。また、「間」は当時の面積の単位で、1間四方、つまり1坪を意味する。

*2)「特集 日本建築のこころ」、『Approach』1972年秋号、p.15

*3)『現代建築』1940年7月号、P.59

*4)その講義の初回のものは『SD』1982(昭和57)年1月号に再録されている(pp.19–26)。

〈参照〉 藤岡洋保『表現者・堀口捨己—総合芸術の探求—』(中央公論美術出版、2009)

藤岡 洋保(ふじおか・ひろやす)

東京工業大学名誉教授

1949年 広島市生まれ/東京工業大学工学部建築学科卒業、同大学院理工学研究科修士課程・博士課程建築学専攻修了、工学博士。日本近代建築史専攻/建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインについての研究や、近代建築家の研究、近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存にも関わる/主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)など/2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞

1949年 広島市生まれ/東京工業大学工学部建築学科卒業、同大学院理工学研究科修士課程・博士課程建築学専攻修了、工学博士。日本近代建築史専攻/建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインについての研究や、近代建築家の研究、近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存にも関わる/主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)など/2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞