はじめに──メディア活用のパイオニア・堀口捨己

日本初の建築運動とされる分離派建築会が結成されてから、今年でちょうど100年になる。分離派は、5カ月後に卒業を控えた東京帝国大学建築学科学生の石本喜久治(1894-1963)、滝澤眞弓(1896-1983)、堀口捨己(1895-1984)、森田慶一(1895-1983)、矢田茂(1896-1958)、山田守(1894-1966)が1920(大正9)年2月1日に建築展を開いたことにはじまり、1928(昭和3)年に事実上解散するまでに建築展を7回(第1回の関西展を含めれば8回)開催し、作品集を刊行するなどして、会員の作品や主張を積極的にアピールした。自作や建築観を建築展や作品集で公表するというのは日本初の試みで、それ自体が特筆すべきことだったのである。分離派は個性尊重の団体で、個々の活動も自由だったが、彼らが結束して訴えたのが建築の芸術性と創作(模倣の否定)の重視だった。なぜそれに意味があったかというと、当時「構造派」と呼ばれた工学重視の思想が台頭していたからである。それを象徴するのが野田俊彦(1891-1936)の「建築非芸術論」(『建築雑誌』1915年10月号所収)である。これについては連載第2回の「日本のモダニズム」で紹介したので、ここではその要点を記すに止めるが、野田は、近代科学を駆使すれば、機能や構造などの与条件を満足させる最適解(理想の建築)が得られると主張していた。建築家の個性ではなく、近代科学こそが設計の指針になるべきだと主張したのである。そして、建築は実用品であれば十分として、立面を左右相称に整えるとか、塔や装飾をつけるような「芸術的」行為を否定した。要するに「合目的性重視」ということである。

それに対して、分離派のリーダーだった堀口は、機能や構造の合理性を尊重しながらも、与条件を満足させる形は複数あり得るとし、その中から設計者の感性によって主体的に選びとることが創作の要だと反論した。さらに彼は、美は付加装飾によってではなく、抽象的な線や面・ヴォリューム、色彩の構成によってつくられるとも主張していた。抽象美術の提唱はドイツの美学者テオドール・リップス(1851-1914)の『美学』(2巻、1903、06)にはじまるもので、それを日本の建築界ではじめて表明したのが堀口だった。野田の「芸術」は旧来の美学、つまり歴史主義(俗称:様式建築)を指しており、実は両者の間で「芸術」の意味するものが異なり、堀口のほうが次代を先取りしていたのである。

堀口は自作の発表だけでなく、その意義を主張するための理論の重要性を認識していた。それは当時では珍しかった。彼は、自作を絵画や彫刻と同様の「作品」と位置づけ、展覧会や雑誌で紹介するとともに、そのモノグラフ(作品集)を画集のような体裁で出版した。彼は、その装幀やレイアウトまで手がけただけでなく、「言説」を付与すること、つまり作品の意義を自ら語ることに大きな意味を見ていた。このような、今では珍しくないパフォーマンスを日本ではじめてやったのが堀口である。ここでは、彼の初期の作品である紫烟荘(1926)と岡田邸(1933)の発表の仕方を分析しながら、建築における「作品の発表」という行為の意義について考えることにしたい。

写真❶ 紫烟荘外観(『紫烟荘図集』)

写真❷ 紫烟荘居間(同前)

紫烟荘の建設経緯

堀口は、自作の作品集『紫烟荘図集』(1927)、『住宅双鐘居』(牧田本邸、1928)、『一混凝土住宅図集』(吉川邸、1930)、『一住宅と其庭園』(岡田邸、1936)を洪洋社から出している。洪洋社は当時の代表的な建築の出版社で、『建築写真類聚』というプレート集を、「和風住宅の室内構成」や「レストランとカフェー」、「床之間」というようなジャンル別に刊行しており、その中には「百貨店・白木屋」(1928)のように特定の建物を紹介したものもあった。しかし、それらはパターン・ブックであり、設計の参考にするための、ありていにいえば、デザインのネタを提供することを目的にしたものだった。堀口のはそれとは一線を画し、画集のようなしゃれた体裁で、彼の作品をモノグラフとして発表するものだった。そこには、それぞれの設計に関する彼の説明文がついているが、それらの作品に関する図面史料や施主からの手紙などを検討すると、それは事実を記したものというより、彼のプロパガンダであることがわかる。

紫烟荘(1926)は妾宅で、埼玉県北足立郡芝村(現・川口市芝)の馬場に隣接して建てられた。堀口は、1923(大正12)年から24(大正13)年に渡欧した際に見聞したアムステルダム派の建築を、帰国後に『現代オランダ建築』(岩波書店、1924)で紹介した。それを見た日本橋の呉服商・牧田清之助(1887-1947)が、茅葺屋根の洋館をつくりたいと考え、堀口に依頼したのである。牧田は、日本乗馬協会専務理事を務めるなど、馬術界の重鎮だった。当時はそのような人物が愛人を抱えることは珍しくなく、堀口がのちに設計した岡田邸(1933)、内藤邸(1937)、若狭邸(1939)も妾宅である。妾宅では、応接間や客間、大規模な食堂、子供室(若狭邸には設けられていた)は要らないので、設計の自由度が大きくなる。施主が富豪の文化人でデザインに理解があれば、思い切ったデザインも許される。紫烟荘は平家一部2階建て、延床面積32坪4合の瀟洒な建物で、居間・日光室・書斎・寝室・暗室・台所・風呂・便所(洋風便器付き、以上1階)・納戸(2階)からなる。なお、炉が切られた6畳間がある別棟が付属していた。

紫烟荘には、堀口が当時好んだ手法が見られる。それは白い平滑な壁の上に水平の軒が張り出し、そこに自由曲面の屋根が重なるというものである(写真❶)。その周囲もあわせて整えられ、別棟のポンプ室との間に水盤が設けられていた。このようなトータル・デザイン志向は内部にも見られ、内装や調度まで、すべて堀口の設計になる。居間には数珠状にガラス玉を連ねた吊り照明があるが、このようなキラキラ光るものも堀口好みである(写真❷)。

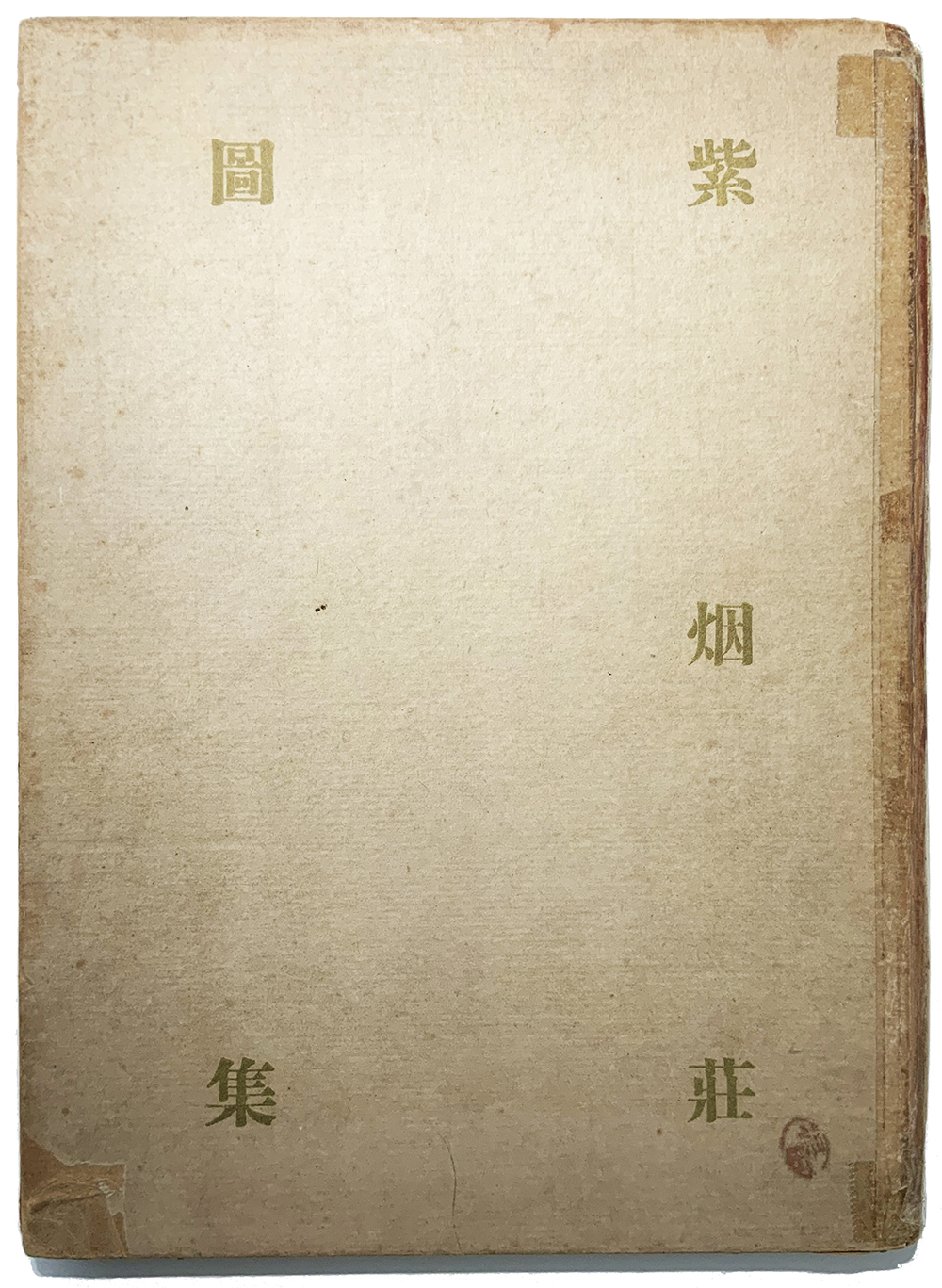

写真❸ 『紫烟荘図集』表紙

表紙は白地で文字は金だったが、経年変化で退色している。

表紙は白地で文字は金だったが、経年変化で退色している。

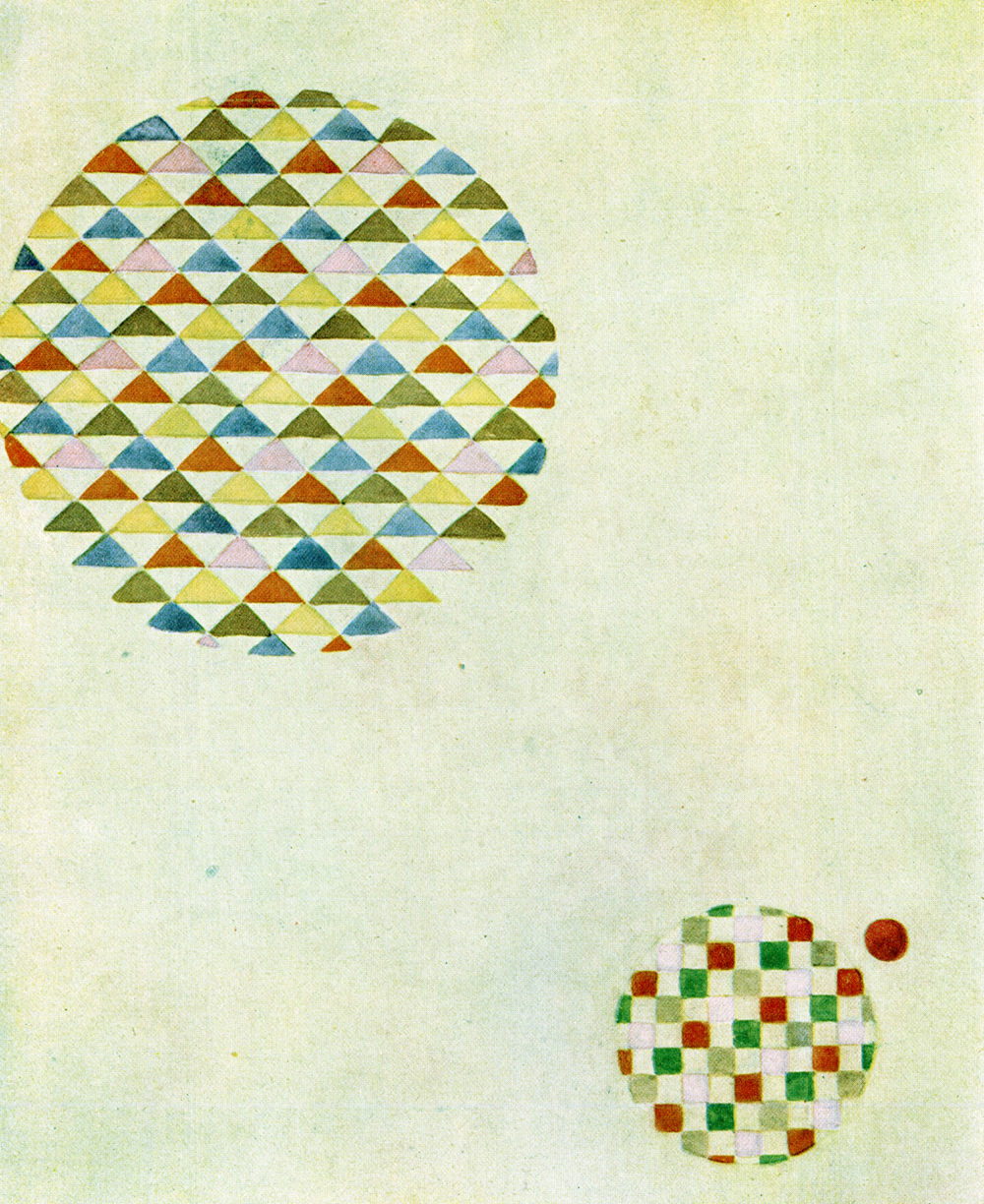

図① 紫烟荘「居間敷物意匠」(『紫烟荘図集』)

紫烟荘の発表の仕方

堀口は図集の装幀も自ら行った。『紫烟荘図集』の表紙(写真❸)には白地に金の明朝体の大きな文字が配され、その裏の見返しにはやや暗い色調の赤い紙が張られている。この図集の冒頭には「建築の非都市的なものについて」というタイトルの堀口の設計趣旨が掲げられ、それに続いて紫烟荘の図面や写真が1ページに1点ずつ配されている。その中には、当時においては珍しいカラー図版で、居間の絨毯のデザインを示すページがある(図①)。堀口はきらびやかな色、それも特に金や銀・紫などの艶めかしい色を好んだが、その嗜好がこの建物にもうかがえる。「建築の非都市的なものについて」は、住宅一般に適用できるデザインが、紫烟荘に示されていることを主張したものである。そのタイトルの「建築の非都市的なもの」という表示が奇妙に響くかもしれないが、これは、当時の建築界では関東大震災復興事業が喫緊の課題で、都市計画(区画整理)や、鉄筋コンクリート造による不燃化や住宅供給が重要なテーマだったことを視野に入れたネーミングである。つまり、「非都市的なもの」は、当時の建築界の関心が都市に集まっていたことを踏まえたレトリックなのである。そこで彼が主張したことを要約すれば、田園においてこそ、生活の本源的なニーズへの対応が求められるので、住宅建築をいちから考え直す機会が得られ、それに近代的な技術や設備で対応することによって住宅建築のあるべき姿を提案できるということで、その具体例として提示したのが紫烟荘だということである。

実際には、馬術好きの施主の妾宅であり、普通の住宅の室構成やプランニングとはかなり異なるものを、住宅建築のプロトタイプになり得るものとして提示しているところが、ここでの注目点である。このような戦略的な発表の仕方は現代ではさほど珍しくないが、当時のほかの建築家には見られないやり方だったことに、堀口の先駆性が認められる。実態を淡々と記すのではなく、自身のデザインの中に普遍的なテーマを見出して、それを図集として発表するという行為は、当時においては新しかったのである。

ちなみに、堀口はその直後に牧田の本宅(小石川区関口台町)の改修も手がけている。『住宅双鐘居』はそのモノグラフである。このことから、施主との関係が良好であったことがうかがえる。なお、紫烟荘は竣工から2年で焼失し、双鐘居も戦災で失われた。

写真❹ 岡田邸和館外観(『一住宅と其庭園』)

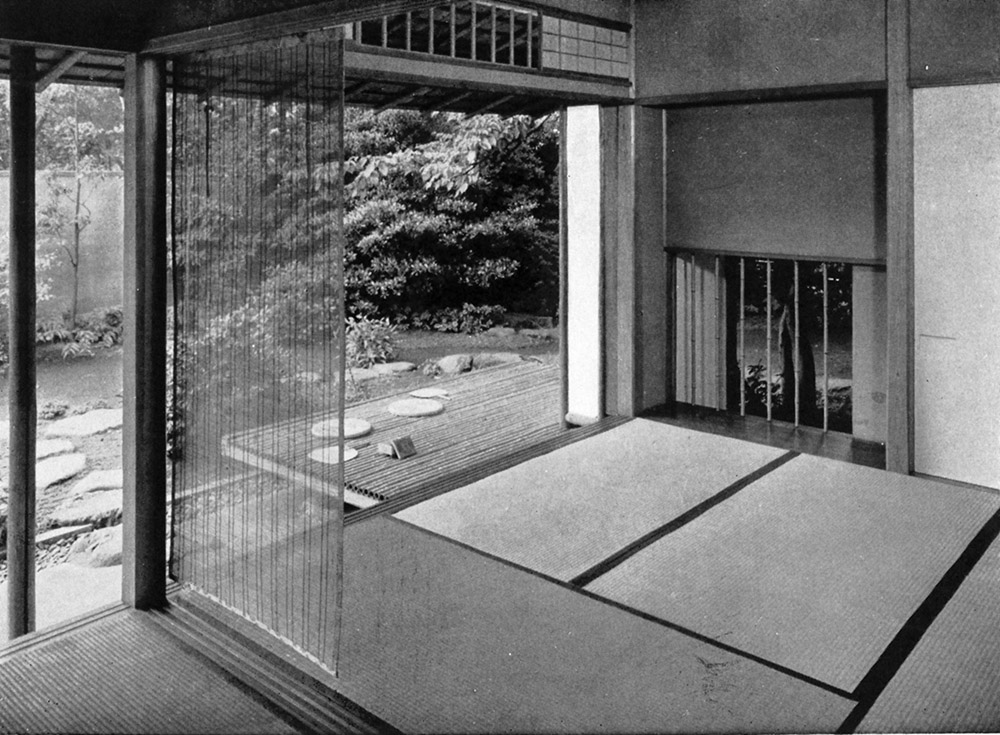

写真❺ 岡田邸和室次の間(同前)

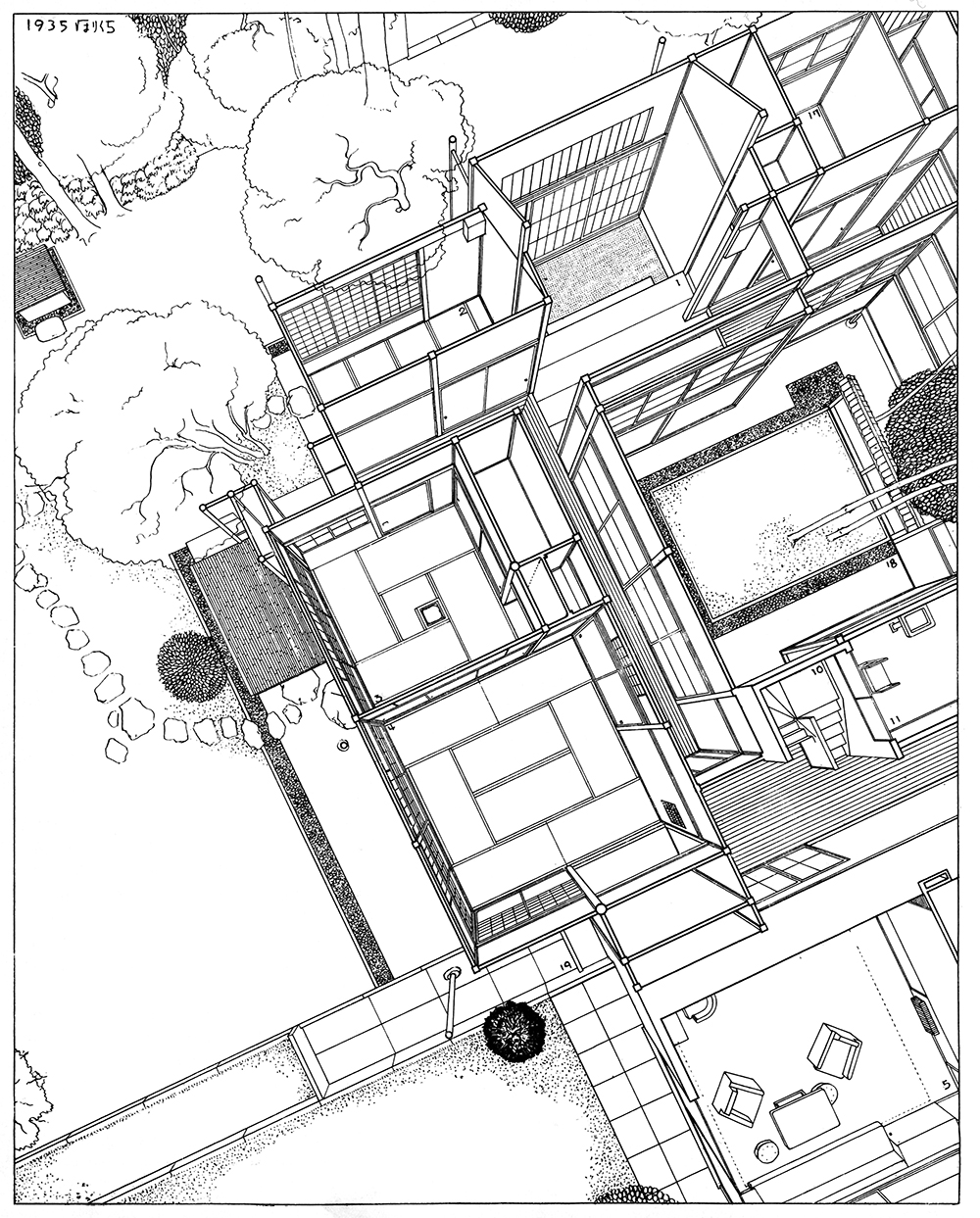

図② 岡田邸室内俯瞰透視図(『一住宅と其庭園』)

堀口が関わったところだけが示されている。

堀口が関わったところだけが示されている。

写真❻ 岡田邸和館小屋組取り壊し中(藤岡撮影)

挿入された溝形鋼が見える。

挿入された溝形鋼が見える。

写真❼ 岡田邸洋館内部(『一住宅と其庭園』)

写真❽ 岡田邸秋草の庭(同前)

岡田邸の建設経緯

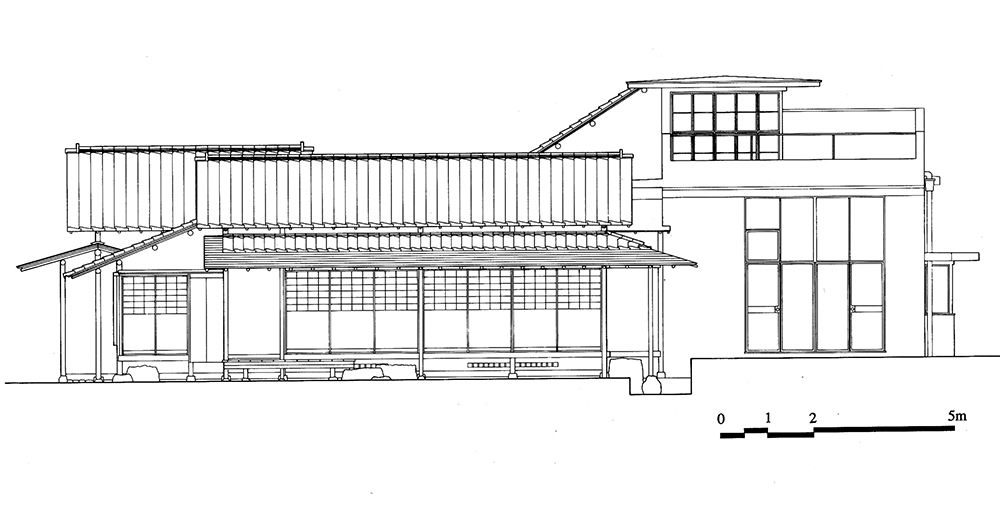

岡田邸(写真❹ ❺、図②)のパトロンは渋井清(1899-1992)である。渋井は大地主で、慶應義塾大学出身の文学博士であり、春画のコレクターとして知られ、母校で浮世絵について講じながら『歌麿』(審美書院、1952)などの本を出すなど、日本美術に造詣の深い文化人だった。彼は若狭邸(1939)の施主でもある。ちなみに、法務局出張所の登記簿をあたると、両邸の竣工時にその土地と建物をすべて愛人名義にしていることがわかり、渋井がダンディーな振る舞いができる粋人であったことをうかがわせる。岡田邸は、銀座で置屋を営んでいた岡田壽恵のために、渋井が大森の181坪の住宅地に建ててやったものである(建築面積は47坪)。最初は、島藤の設計施工によって木造平家の和風での建設がはじまったが、渋井はそのデザインが気に入らず、工事中に文部省の知り合いに建築家の紹介を依頼し、堀口がその設計に関わることになった。問題はどの時点で堀口が関与したかということだが、この建物が1996(平成8)年に取り壊される際に東工大藤岡研究室で調査したところ、小屋組まで組み上がっていた時点だったことが確認できた。それは、2間続きの和室の天井を4寸6分下げた跡が残っていたことや、軒先に土庇を加えるために、小屋裏にかなり無理をして6本の溝型鋼の桔木を挿入していることからうかがえる(写真❻)。猫間障子を配し、和室に隣接して月見台(写真❺)をつけたのも彼で、2間続きの和室をより数寄屋風の意匠に変更したわけである。堀口捨己の図面資料にはこの住宅の設計図があるが、部分の変更図や調度の設計図だけで、全体の平面図や立面図はない。要するに、内装の変更が主で、それだけが彼が関与できた個所ということである。岡田邸のモノグラフ『一住宅と其庭園』(洪洋社、1936)掲載の写真はその変更個所に対応しており、彼が関わったところだけが紹介されているのが確認できる。

この建物には、鉄筋コンクリート造の洋館(写真❼)が隣接していた。それが当初の計画にはなかったことが、和風住宅との取り合いが無理な納まりになっていたことから見てとれる。和館の南東出隅の構造柱を抜くなどして、洋館が和館に接続されていたのである(図③)。当初の予定にはなかったのだから、この洋館は堀口の提案で増設されたと見られる。そして、その和洋両館の南側に、堀口の設計で、和風と洋風の庭園が池とコンクリートの低い仕切り介してつくられた。洋館前の庭は芝生で、低い白壁で仕切られた細長い池と段を介して、和館前に「秋草の庭」(写真❽)が続いていた。

図③ 岡田邸南立面図(東京工業大学藤岡研究室『旧岡田邸調査報告書』、1996)

岡田邸の発表の仕方

堀口は、この住宅と庭園を複数のメディアに発表している。まず『新建築』1933(昭和8)年7月号に「過渡期の一住宅」と題して、続いて『国際建築』1934(昭和9)年1月号で「A邸」として、さらに内閣情報局によるプロパガンダとして欧米向けに出されていた季刊誌『NIPPON』第5号(日本工房、1935年11月)に写真付きで紹介されている。そのあとに堀口はモノグラフ『一住宅と其庭園』(前掲)を出している。最初の2つは簡単な紹介にとどまるが、注目すべきは後の2つである。それらでは、男女の俳優(女優は和服姿)を住人に見立てて、和館から庭を望む写真などが掲載されているだけでなく、床の間の意義を記したドイツ語の堀口の文章DAS JAPANISCHES WONHNHAUS VON HEUTE (「今日の日本住宅」)がついている。これは日本の住文化の紹介であるだけでなく、日常生活に美をもたらす空間として床の間を称揚しつつ、日本住宅の優越性を主張したものである。岡田邸についてメディアを通じて発表した堀口の文章では、妾宅であることは一切語られていないし、和洋併存が実は彼自身がもたらしたものだったことにも触れられていない。彼が記しているのは、この住宅の設計に彼が見いだした意義である。そして、そのメッセージは国内だけでなく、欧米にも向けられていたわけである。

堀口は、『一住宅と其庭園』に「住宅の和洋折衷と云ふ事」という文章を載せている。それは、この住宅における和式と洋式の生活様式の併存(図③)を正当化する必要を感じたためと見られる。日本の中産階級の住宅に和洋の生活様式が併存していることは「二重生活」といわれ、大正中期からその解消が叫ばれていた。堀口のこの文章はそれを踏まえたものである。彼は和洋の並立というあり方が好ましくないことを認めつつ、新時代の住宅は「生活の事物的要求」を経済的・工学的に解決したものであるべきとし、岡田邸における和と洋は、抽象的な要素(線と面)のコンポジションという新しい美学のレベルで見れば、同じ精神のもとでつくられていると述べている。つまりどちらも機能重視で、モダニズムの教義や美学でデザインされているから、岡田邸の和館・洋館は併存可能といいたいわけである。和館の建設中に設計に関わり、それに洋館を付加したというのが実際だったが、それでは当時問題とされていた「二重生活」を無批判に踏襲したように見えてしまうので、この「設計趣旨」はそれを正当化するための説明だったのである。

ちなみに、「コンポジション」という観点からは、洋館は彼にとってぜひとも加えたい要素だったに違いない。それこそが「線と面の構成」をもっともピュアに表現できるものだからである。その構造形式はラーメンだったが、その架構は見せず、平滑な面で構成された建物に仕立てている。

庭にも和と洋が併存していたわけだが、『一住宅と其庭園』で堀口は、和風の「秋草の庭」についても説明している。これは俵屋宗達(1570-1643)の秋草の屏風に想を得たもので、庭を仕切るコンクリートの塀を背景に、ススキなどの秋草を屏風絵のように配するというものである。『一住宅と其庭園』は、建物の竣工直後ではなく、3年経ってから刊行されたが、それは、庭が整って発表用の写真が撮れるまで待っていたためである。堀口は、四季の草が楽しめるようにということで、通常は雑草に分類される草を含めた「草庭」を提案し、実践したが、岡田邸の庭はその最初のものである。

念のために付言すれば、以上のことを紹介したのは、あげつらうためではない。堀口が、モダニズムの教義や美学、床の間の優位性まで、さらには、庭園の工夫まで持ち出して、国内だけでなく海外にも向けたメッセージを発しようとしたことに着目したいのである。それは、彼が「作品」の意味づけを重視していたことを示す、そして「作品」にさまざまな意味を込めようとしていたことを象徴する例だからである。

「作品の発表」という行為の意味

以上、堀口の作品とその言説の間に見られる「言行不一致」を指摘してきたが、それは舞台裏を暴くためでも、彼を批判するためでもない。むしろ、そのズレに注目することから、「作品の発表」という行為の意味を考えたいということなのである。堀口がなぜ事実と異なる説明にこだわったのかと問うことから、近現代の建築における「作品の発表」という行為の意味が見えてくるということである。堀口の「発表」の意義は、自身が設計したものの中に他の建築家が共有できる普遍的なテーマを見出し、それについての彼の見解を示そうとしたところに認められる。建築家は「受け身の職業」である。なぜならば、仕事を受けたときには、敷地や機能・予算はすでに決まっており、その枠内で設計することになるからである。設計という行為は単なる偶然のできごとに過ぎない。しかし堀口は、その偶然の中に、ほかの建築家が共有できる普遍的なテーマを見出して、それについての彼の見解を示そうとした。そのためには、事実と異なる説明をあえてすることも辞さなかった。そこから見えてくるのは、「作品の発表」という行為に堀口が大きな意味を見ていたということである。

連載第1回に記したように、建築の世界は「形」と、それに関わる「言説」で構成されている、と私は考えている。建築は規模が大きく、長期間存在するという点で社会的存在なので、その存在理由を「言説」で説明できることが好ましいし、建築の新たなあり方を模索するうえでも「言説」は重要なのである。「形」と「言説」は本来別物だが、それが重なっているかのように見えるレトリックをつくり出すことが肝要である。「言説」で「形」に意味を付与すること、その行為の中にかいま見える新たな建築の可能性を言語化する努力をすることは、建築家の重要な役割のひとつである。それによって、建築家が取り組むべきテーマを共有できることになる。それは近現代の建築界特有のやり方でもある。その意味で、「発表」や「言説」に意義を見いだしたパイオニアとしても、堀口は注目すべき建築家といえる。

藤岡 洋保(ふじおか・ひろやす)

東京工業大学名誉教授

1949年 広島市生まれ/東京工業大学工学部建築学科卒業、同大学院理工学研究科修士課程・博士課程建築学専攻修了、工学博士。日本近代建築史専攻/建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインについての研究や、近代建築家の研究、近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存にも関わる/主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)など/2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞

1949年 広島市生まれ/東京工業大学工学部建築学科卒業、同大学院理工学研究科修士課程・博士課程建築学専攻修了、工学博士。日本近代建築史専攻/建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインについての研究や、近代建築家の研究、近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存にも関わる/主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)など/2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞