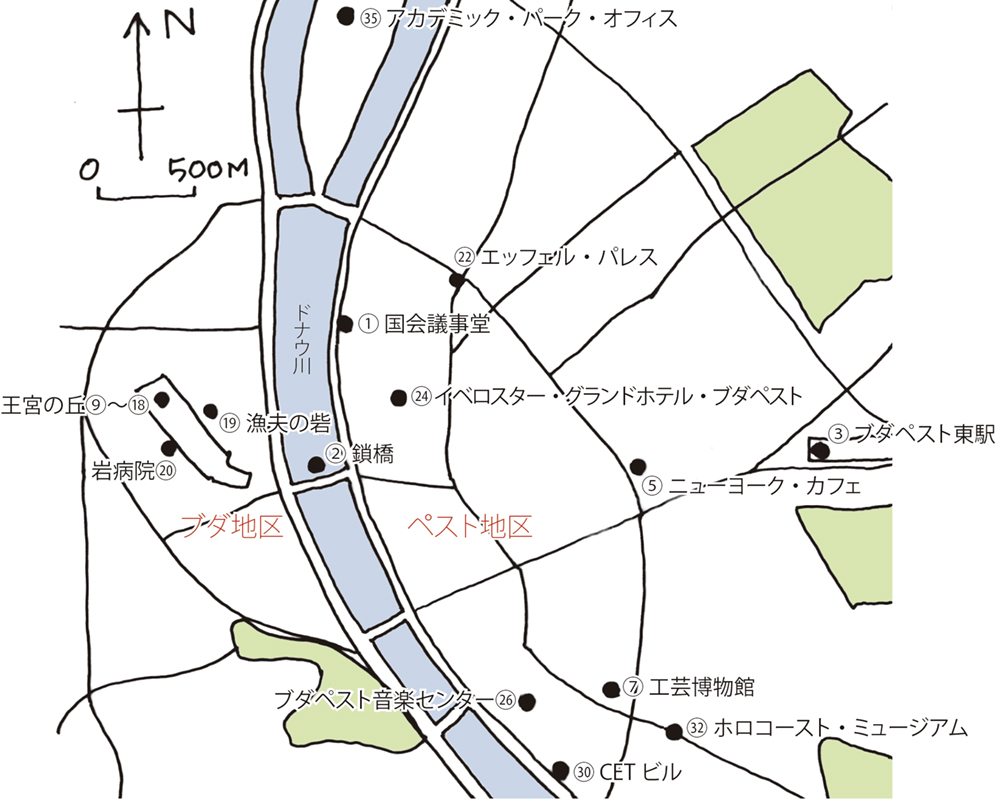

ブダペスト略地図

1. 国会議事堂

ドナウ川東岸のペスト側に建つ。ライトアップされたドナウ川に映る姿も美しい。

ドナウ川東岸のペスト側に建つ。ライトアップされたドナウ川に映る姿も美しい。

2. ブダ王宮と鎖橋

ドナウ川西岸のブダ側に建つ王宮。鎖橋は19世紀半ばに建設された。

ドナウ川西岸のブダ側に建つ王宮。鎖橋は19世紀半ばに建設された。

3. ブダペスト東駅

正面外観。ブダペストは1873年の合併後、オーストリア・ハンガリー帝国の第二首都になった。「ブダペスト東駅」は、都市合併直後に完成した新しい都市のシンボルだった。

正面外観。ブダペストは1873年の合併後、オーストリア・ハンガリー帝国の第二首都になった。「ブダペスト東駅」は、都市合併直後に完成した新しい都市のシンボルだった。

4. ブダペスト東駅

プラットホーム空間。

プラットホーム空間。

5.ニューヨーク・カフェ

19世紀末のブダペストの繁栄がよく現れている外観。

19世紀末のブダペストの繁栄がよく現れている外観。

6. ニューヨーク・カフェ

内部。19世紀末のブダペストの栄華を残す。

内部。19世紀末のブダペストの栄華を残す。

7. 工芸博物館

正面外観。1896年、ハンガリー建国1000年を記念して建てられた。設計者レヒネル・エデンは、東欧のガウディとも称される。

正面外観。1896年、ハンガリー建国1000年を記念して建てられた。設計者レヒネル・エデンは、東欧のガウディとも称される。

8. 工芸博物館

内部。ホールを巡る回廊。

内部。ホールを巡る回廊。

はじめに

ハンガリーは、マジャル人を中心につくられた多民族国家であり、10世紀に王国が建国されて、中世には中央ヨーロッパの大国となったが、その後、多難な歴史を歩む。13世紀にモンゴル帝国の侵略、16世紀から17世紀にかけてオスマン・トルコの支配を受けた。18世紀から第一次世界大戦までは、ハプスブルグ家の支配と連合の下、1867年にオーストリア・ハンガリー帝国という二重君主制となったが、その後ソ連の下での共産主義化を経験した。1989年に、ハンガリー共和国となってからは、1999年にはNATOに加わり西ヨーロッパ陣に復帰し、2004年にはEUに加わった。首都ブダペストはドナウ川沿いに発展した都市であり、ドナウ川の真珠などともよばれる美しい都市である。その名称は、1873年にドナウ川西側のブダを中心とする都市と、東側のペストが統合されたことに基づく。ドナウ川を挟んだペスト側の1904年完成の「国会議事堂」の夜景(1)と対岸の「ブダ王宮」と「鎖橋」の夜景(2)は、美しい夜景としても有名な観光名所である。ちなみに、鎖橋は、19世紀半ばに建設された吊り橋であるが、ケーブルではなく、チェーンを使用しているので、この名で知られる。元々、ブダでは、モンゴルの攻撃に備えて13世紀から城壁の上に王宮がつくられ、14世紀にはハンガリー王国の首都になった。現在のブダペストに向けての整備が大きく進むのは、1873年の合併後、オーストリア・ハンガリー帝国の第二首都になったことを契機とする。

ペスト地区につくられた「ブダペスト東駅」(3、4)は、都市合併直後に完成した新しい都市のシンボルであった。1893年に開通する地下鉄は、ロンドンに次いで、世界2番目の速さであるという進歩的な側面も見られる。また、ウィーンと共に、アール・ヌーボーの影響を受けた世紀末の建築もたいへん見応えがある。「ニューヨーク・カフェ」(5、6)には、19世紀末のブダペストの繁栄がよく現れているし、東欧のガウディとも称されるレヒネル・エデン設計の「工芸博物館」(7、8)も独特の魅力をたたえている。

今回は、首都ブダペストを巡ると共に、建築コンバージョンに関してたいへん興味深いハンガリーの地方都市ペーチに触れたい。

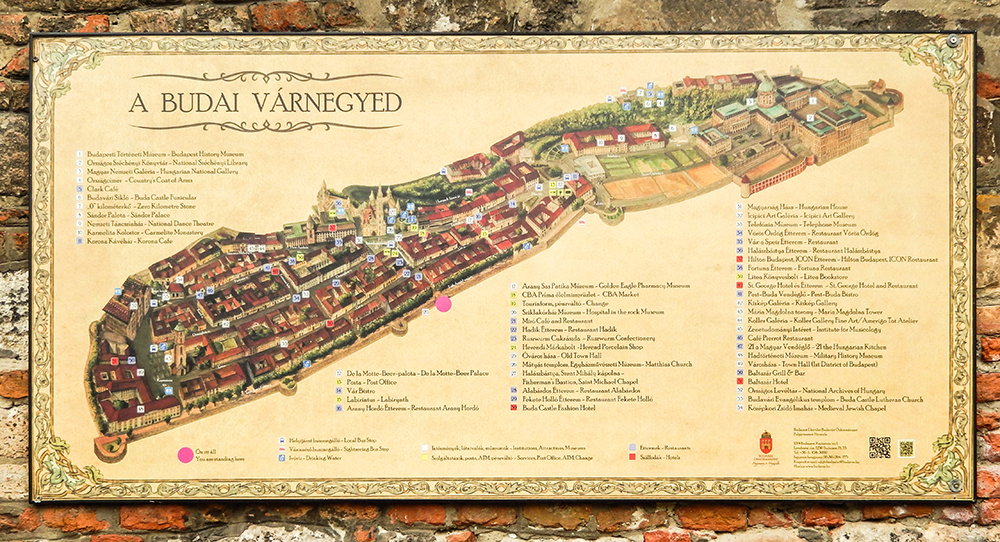

9. ブダ王宮の丘

全体の案内図。丘の上に、小さな町が広がる。王宮は、右奥に建つ。

全体の案内図。丘の上に、小さな町が広がる。王宮は、右奥に建つ。

10. ブダ王宮の丘

ブダ王宮のバルコニーから、東側を流れるドナウ川を見晴らす。

ブダ王宮のバルコニーから、東側を流れるドナウ川を見晴らす。

11. ブダ王宮(ハンガリー国立美術館)

外観。1950年代に修復され、美術館となった。

外観。1950年代に修復され、美術館となった。

12. ブダ王宮(ハンガリー国立美術館)

エントランスホール。950年代の修復の際に、構造体も改修されている。

エントランスホール。950年代の修復の際に、構造体も改修されている。

13. ブダ王宮(ハンガリー国立美術館)

ドーム下の展示空間。

ドーム下の展示空間。

14. ブダペスト歴史博物館

外観。王宮の一部を1967年に中庭を内部化して歴史博物館にコンバージョンした。

外観。王宮の一部を1967年に中庭を内部化して歴史博物館にコンバージョンした。

15. ブダペスト歴史博物館

内部空間化された中庭。

内部空間化された中庭。

16. ブダペスト歴史博物館

地下の展示空間。

地下の展示空間。

17. 軍事博物館

外観。1830年代に兵舎として王宮の丘内に建設された施設が1918年に、軍の歴史博物館へと転用された。ファサードはイオニア式のカップルド・ピラスターが配された新古典主義様式。

外観。1830年代に兵舎として王宮の丘内に建設された施設が1918年に、軍の歴史博物館へと転用された。ファサードはイオニア式のカップルド・ピラスターが配された新古典主義様式。

18. 軍事博物館

内部。軍で実際に使用されていた銃や衣類などの物品を展示。

内部。軍で実際に使用されていた銃や衣類などの物品を展示。

19. 漁夫の砦

ネオロマネスク様式の建物。19世紀末から20世紀初頭にかけて建造され、7つの白い尖塔が回廊で結ばれている。内部の一部は、カフェに転用。

ネオロマネスク様式の建物。19世紀末から20世紀初頭にかけて建造され、7つの白い尖塔が回廊で結ばれている。内部の一部は、カフェに転用。

20. 岩病院

入口。第二次世界大戦中に野戦病院として、王宮の地下を繰り抜いてつくられた長大な洞窟を、博物館として公開。

入口。第二次世界大戦中に野戦病院として、王宮の地下を繰り抜いてつくられた長大な洞窟を、博物館として公開。

21. 岩病院

案内図。極めて複雑な形状で、冷戦時代には核シェルターとして利用される予定であったという。

案内図。極めて複雑な形状で、冷戦時代には核シェルターとして利用される予定であったという。

王宮の丘──観光資源のための転用

王宮の丘は、ドナウ川西側の小高い丘を城壁で囲んだ平坦な地であり、王宮のみならず、教会や関連施設など含めた小さな町を形成する。ドナウ川や市内全体を見渡す格好の場所でもある(9、10)。その城壁の建設は13世紀にまで遡り、20世紀初頭にはほぼ現在の姿になったが、度重なる戦争や第二次世界大戦直後の共産主義政府による破壊がなされた。20世紀後半に、元の姿に戻すための修復が進み、1987年には「ブダペストのドナウ河岸とブダ城地区」としてユネスコ世界遺産に登録されるに至った。ちなみに、2002年には、地下鉄及び関連した都市計画も、世界遺産に拡大登録されている。丘の中心的存在ブダ王宮は、現在は「ハンガリー国立美術館」(11 - 13)に転用されている。最初のブダ王宮は13世紀半ばに木造で建てられたが、15世紀にルネサンス様式に改築された。さらに1900年にバロック様式で新たに建てられたものの、世界大戦などによって破損した。現在見られる姿は1950年代に修復され、美術館となった状態である。内部空間では、広々とした大空間を展示空間として整備されている。エントランス回りなどは、修復に際して、構造体も刷新しているが、外観構成は、1900年の様式デザインを修復復元している。

「ブダペスト歴史博物館」(14 - 16)は、王宮の一部を1967年に、中庭を内部化して、歴史博物館にコンバージョンした施設であり、1階はエントランスとカフェ、2階と地下1階が展示室、3階はオフィスとなっている。内部は、変化のある展示空間で構成され、特に地下の展示空間は、天井も高く独特である。

「軍事博物館」(17、18)は、1830年代に兵舎として王宮の丘内に建設された施設が1918年に、軍の歴史博物館へと転用された施設だが、第1次世界大戦で、所蔵品の多くが被害を受けた。建物は矩形平面の地上3階建てで、ファサードにはイオニア式のカップルド・ピラスターが配された新古典主義様式である。既存内部に連なる矩形平面という単純な空間構成が、軍で実際に使用されていた銃や衣類などの物品を展示する什器を新設し、時代区分ごとに異なる配色やレイアウトがなされた展示空間として活用されている。

「漁夫の砦」(19)は、ネオロマネスク様式の建物であり、19世紀末から20世紀初頭にかけて建造され、7つの白い尖塔が回廊で結ばれている。名称の由来は、かつて同地をドナウ川の漁師組合が守っていたから、または、魚市場があったからともいわれる。現在、内部の一部は、カフェに転用されている。

「岩病院」(20、21)は、第二次世界大戦中に野戦病院として、王宮の地下を繰り抜いてつくられた長大な洞窟を、博物館として公開する施設である。地下であるため、主たるエントランスは、丘の城壁の外側の道路にあり、平面図を見るとわかるように、極めて複雑な形状である。冷戦時代には核シェルターとして利用される予定であったという。

22. エッフェル・パレス

外観。1894年に建設された印刷所が、2014年にレンタル・オフィスとして整備された。屋上増築が、角地に建つ施設の表現を強めている。

外観。1894年に建設された印刷所が、2014年にレンタル・オフィスとして整備された。屋上増築が、角地に建つ施設の表現を強めている。

23. エッフェル・パレス

内部。既存の装飾要素と新たな要素が対比的に共存している。

内部。既存の装飾要素と新たな要素が対比的に共存している。

24. イベロスター・グランドホテル・ブダペスト

外観。4層の集合住宅の上部に、2層の増築を施して、ホテルへと転用。既存建築の凹凸に合わせて新設ボリュームの面を分割することによって、全体のプロポーションを整えている。

外観。4層の集合住宅の上部に、2層の増築を施して、ホテルへと転用。既存建築の凹凸に合わせて新設ボリュームの面を分割することによって、全体のプロポーションを整えている。

25. イベロスター・グランドホテル・ブダペスト

内部化された中庭。1階部分は既存の壁面を露出させている。

内部化された中庭。1階部分は既存の壁面を露出させている。

26. ブダペスト音楽センター

外観。既存建築のイメージを刷新する建築的操作がなされている。コーナー部の現代的なデザインの付加によって、外観全体の印象は、完全に刷新されている。

外観。既存建築のイメージを刷新する建築的操作がなされている。コーナー部の現代的なデザインの付加によって、外観全体の印象は、完全に刷新されている。

27. ブダペスト音楽センター

中庭を内部化して作られたホール。

中庭を内部化して作られたホール。

28. ブダペスト音楽センター

地下に設けられたミュージック・カフェ。正面にはステージがある。

地下に設けられたミュージック・カフェ。正面にはステージがある。

29. ブダペスト音楽センター

コーナー部分の内部。

コーナー部分の内部。

30. CETビル

外観。既存の複数棟間をガラスと鉄骨によって内部化した事例。既存の両翼屋根部分に新設屋根が掛かるように増築している。

外観。既存の複数棟間をガラスと鉄骨によって内部化した事例。既存の両翼屋根部分に新設屋根が掛かるように増築している。

31. CETビル

内部吹き抜け。既存の外壁が内部に顔を出す。

内部吹き抜け。既存の外壁が内部に顔を出す。

32. ホロコースト・ミュージアム

ユダヤ教礼拝堂外観。1924年建設のユダヤ教礼拝堂を取り込みながら増築を行い、全体としてホロコースト関連展示を行う博物館とした。前庭から、一旦地下の展示空間に入り、最後に礼拝室およびその室内の展示を見るという動線。

ユダヤ教礼拝堂外観。1924年建設のユダヤ教礼拝堂を取り込みながら増築を行い、全体としてホロコースト関連展示を行う博物館とした。前庭から、一旦地下の展示空間に入り、最後に礼拝室およびその室内の展示を見るという動線。

33. ホロコースト・ミュージアム

礼拝堂内部。回遊動線に沿って、展示空間が設けられている。

礼拝堂内部。回遊動線に沿って、展示空間が設けられている。

34. ホロコースト・ミュージアム

地下の展示空間。

地下の展示空間。

35. アカデミック・パーク・オフィス

既存のコの字型平面プランに対してその両翼を埋めるようにガラス面の増築を施し、新たなファサードを構成している。

単調になりやすいガラスのカーテンウォールに3次元的な屈折を与えている。

既存のコの字型平面プランに対してその両翼を埋めるようにガラス面の増築を施し、新たなファサードを構成している。

単調になりやすいガラスのカーテンウォールに3次元的な屈折を与えている。

市街地におけるコンバージョン

19世紀末の新市街整備に際して建設された施設も、コンバージョンされて活用されつつある。「エッフェル・パレス」(22、23)は、1894年に建設された印刷所が、2014年にレンタル・オフィスとして整備された事例である。 既存建築の意匠を尊重し、補修や復元を行いつつ、現代のオフィス機能を満たすためエレベーター、照明、トップライトなどの設備を新設している。構成や素材などの調和を意図したデザインがなされることで新旧要素が共存しており、屋上部分には、増築部分が外観全体のアクセントとして付加されている。

「イベロスター・グランドホテル・ブダペスト」(24、25)は、中心部の自由広場に面して建つ4層の集合住宅の上部に、2層の増築を施して、ホテルへと転用した事例である。既存建築の凹凸に合わせて新設ボリュームの面を分割することによって、全体のプロポーションを整えている。中庭は内部化された吹き抜けになっており、大きなトップライトにより明るく現代的な印象を与えているが、1階部分は既存の壁面を露出させ、上層と対比的な空間効果を持たせている。

「ブダペスト音楽センター」(26 - 29)では、全体的には、既存建築のイメージを刷新する建築的操作がなされたが、中庭を内部化してつくった音楽ホールの内壁では、既存外壁の窓のパターンが残され、部分的に既存のレンガが露出されている。外観では、既存建築の窓のパターンが残されているが、コーナー部の現代的なデザインの付加によって、外観全体の印象は、完全に刷新されている。既存建築の記憶をわずかな要素で継承しつつも、現代的なデザインを備えた作品に再構成するという意図が読み取れる。

「CETビル」(30、31)は、既存の複数棟間をガラスと鉄骨によって内部化した事例である。既存の両翼屋根部分に新設屋根が掛かるように増築をしており、それにより、元は外部であった2棟の間を移動する中で既存外壁部分を内壁面として体験することが可能になり、新設である3階部分から内部化された屋根を見下ろすこともできる。

「ホロコースト・ミュージアム」(32 - 34)は、1924年建設のユダヤ教礼拝堂を取り込みながら増築を行い、全体としてホロコースト関連展示を行う博物館とした例である。前庭から、一旦地下の展示空間に入り、最後に礼拝室およびその室内の展示を見るという周到な動線が計画され、変化に富んだ空間体験が大変興味深い。

「アカデミック・パーク・オフィス」(35)は既存のコの字型平面プランに対してその両翼を埋めるようにガラス面の増築を施し、新たなファサードを構成している。その際、単調になりやすいガラスのカーテンウォールに3次元的な屈折を与えている。ファサードの既存外壁と新設部分の間には内部化された快適な光庭が設けられている。

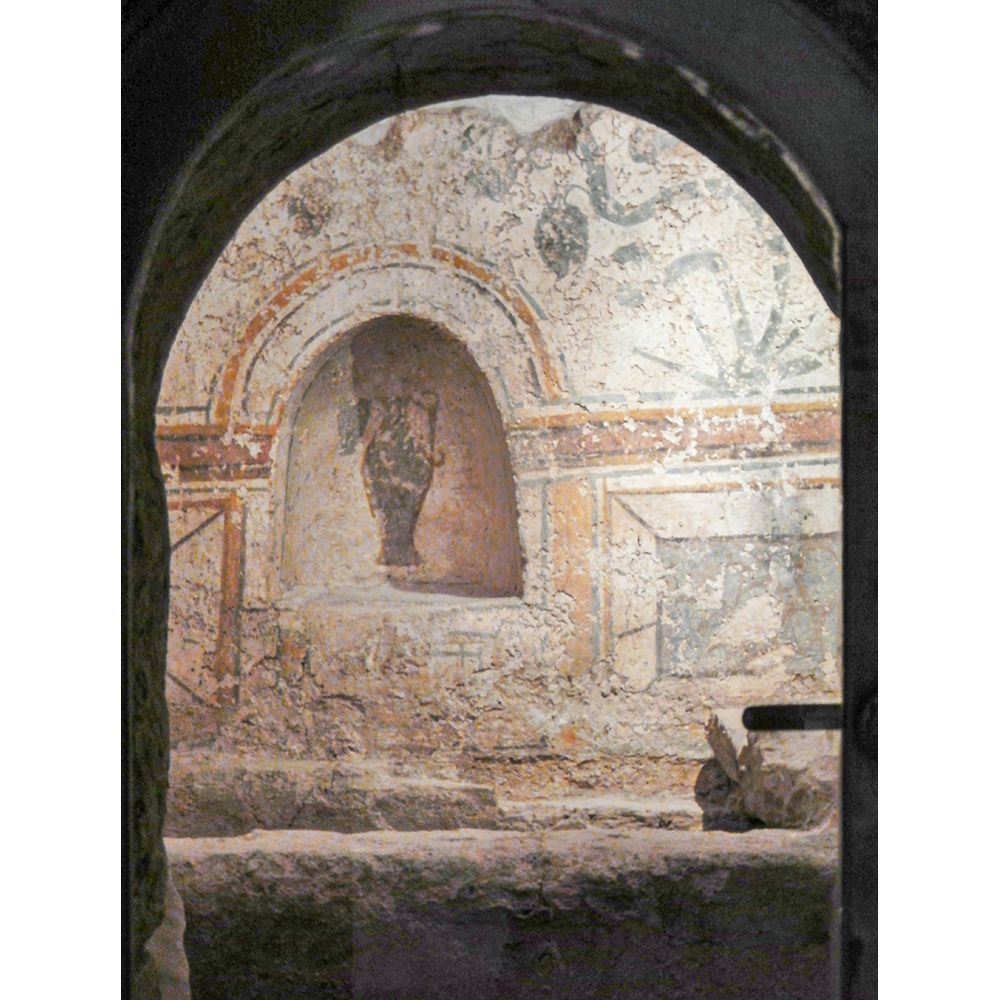

36. カタコンベ

4世紀につくられたもので、2000年に世界遺産「ペーチの初期キリスト教墓所」に登録されている。

4世紀につくられたもので、2000年に世界遺産「ペーチの初期キリスト教墓所」に登録されている。

37. カタコンベ

カタコンベ内に残る壁画。

カタコンベ内に残る壁画。

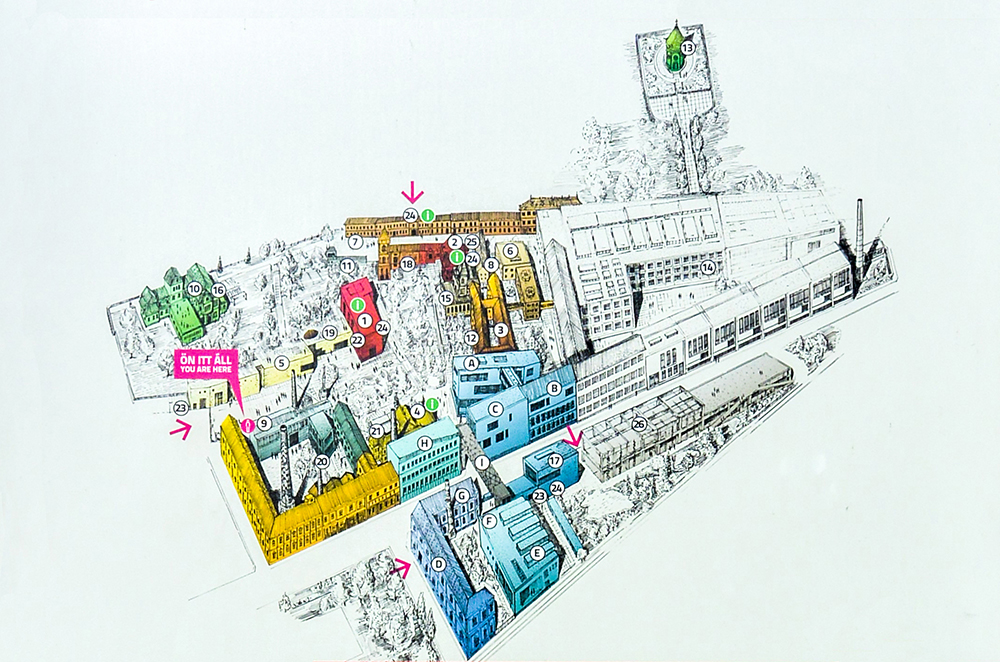

38. ジョルナイ・クォーター

外観俯瞰。陶磁器の複数の工場棟に新築棟を加えて、文化施設や大学に転用した大規模なコンバージョン。

外観俯瞰。陶磁器の複数の工場棟に新築棟を加えて、文化施設や大学に転用した大規模なコンバージョン。

39. ジョルナイ・クォーター

案内図。街路を挟んで、下が教育施設、上が博物館や店舗になっている。

案内図。街路を挟んで、下が教育施設、上が博物館や店舗になっている。

40. ジョルナイ・クォーター

新設された街路を渡るブリッジ。

新設された街路を渡るブリッジ。

41. ジョルナイ・クォーター

教育施設内の図書館内部。

教育施設内の図書館内部。

42. ヴァザルリ美術館と炭鉱美術館

邸宅(左)の地上部が美術館に転用され、地下が炭鉱博物館として公開されている。右は、受付棟。

邸宅(左)の地上部が美術館に転用され、地下が炭鉱博物館として公開されている。右は、受付棟。

43. ヴァザルリ美術館と炭鉱美術館

炭鉱美術館内部。旧炭鉱は、ワイン庫に使われていた。

炭鉱美術館内部。旧炭鉱は、ワイン庫に使われていた。

歴史文化都市ペーチに見るコンバージョン

ペーチは、ハンガリー南部の都市であり、人口は約15万人であるが、著名な歴史文化都市であり、4世紀につくられたカタコンベ(36、37)は、2000年に世界遺産「ペーチの初期キリスト教墓所」に登録されている。19世紀以降は、石炭業や製造業が盛んになることで、都市発展を遂げた。「ジョルナイ・クォーター」(38 - 41)は、陶磁器の工場群を文化施設や大学に転用した大規模なコンバージョンである。それぞれの既存建築群の表情を消しさることなく修復して活用しつつ、新棟を加えることによって、文化施設として機能する新たな街区を形成することに成功した事例である。建築の外形、空間の大小、外壁材料、建築の新旧など多様な対比的要素によって、新しい大規模文化施設に生まれ変わっている。

「ヴァザルリ美術館」と「炭鉱美術館」(42、43)は、もともと炭鉱だった上に19世紀半ばに邸宅が建てられ、その後、炭鉱がワイン庫として使われたが、現在は、邸宅部分が美術館に転用され、地下が炭鉱博物館として公開されているという、不思議な組み合わせの転用例である。この他にも、歴史文化都市らしく、美術館に転用されて事例が多く見られる。

まとめ

ハンガリーの2都市の代表的なコンバージョン事例を巡ってみると、王宮は別として、既存建築の活用の際に、増築を組み合わせたものが多いことに気づく。その増築部には、なかなか優れた現代的デザインが施されている。外観において、既存建築と新たな増築要素が対比的に共存することで、コンバージョンの魅力が高められているということができるだろう。内部改修においても、現代デザインへの意識が高い。美しさやデザインに対する関心の高さのなせる業の成果であろうが、美しい都市が、魅力的なコンバージョンによって、ますます磨かれているということができる。

小林 克弘(こばやし・かつひろ)

東京都立大学(旧首都大学東京)名誉教授

1955年 生まれ/1977年 東京大学工学部建築学科卒業/1985年 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了、工学博士/東京都立大学専任講師、助教授、教授を経て、2020年3月首都大学東京大学院都市環境科学研究科建築学域教授を定年退職/近著に『建築転生 世界のコンバージョン建築Ⅱ』鹿島出版会、2013年、『スカイスクレイパーズ──世界の高層建築の挑戦』鹿島出版会、2015年など

1955年 生まれ/1977年 東京大学工学部建築学科卒業/1985年 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了、工学博士/東京都立大学専任講師、助教授、教授を経て、2020年3月首都大学東京大学院都市環境科学研究科建築学域教授を定年退職/近著に『建築転生 世界のコンバージョン建築Ⅱ』鹿島出版会、2013年、『スカイスクレイパーズ──世界の高層建築の挑戦』鹿島出版会、2015年など

カテゴリー:歴史と文化 / 都市 / まちなみ / 保存、海外情報

タグ:コンバージョン