インド略地図

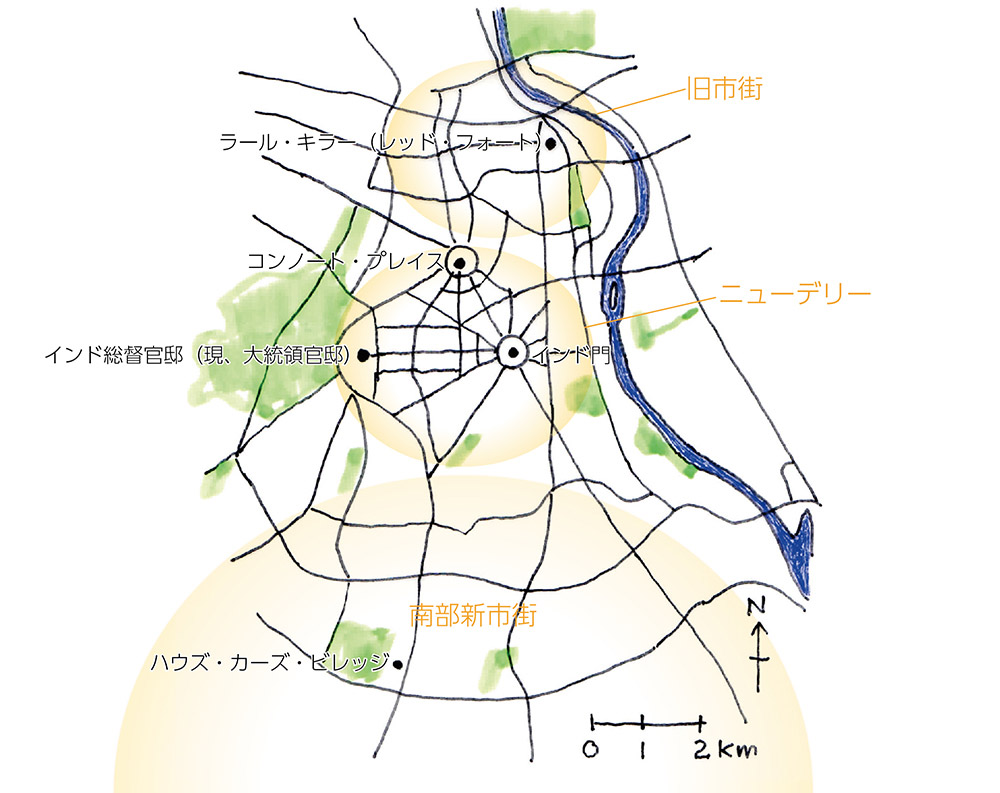

デリー概略地図

各都市の歴史や特殊性を反映したコンバージョン

今回は、インドの3都市、デリー、ジャイプル、ムンバイ(旧ボンベイ)に見られるコンバージョンを取り上げたい。周知の通り、インドの歴史は古く、国土も大きいため地方色も多様である。その歴史を大雑把に概観すると、紀元前2500年頃には、北西インドからパキスタンの地域で、古代四大文明のひとつインダス文明が発祥し、紀元前5世紀には北部インドに仏陀が生まれ、その後は仏教を国教とした王朝が続く。しかし、13世紀に入ると、イスラム教王朝が支配的になり、16世紀にはムガル帝国が成立した。そして、17世紀初頭にはイギリス東インド会社がインドに進出し、ムンバイを拠点にしながら次第に支配を強めて、1858年には、ムガル帝国を滅ぼして直接的な統治権を確立し、最終的に現在のインドが独立を果たすのは、第二次世界大戦後である。

本稿で取り上げるデリー、ジャイプル、ムンバイでは、こうした歴史や地域性を反映して、異なった傾向のコンバージョンを見ることができる。

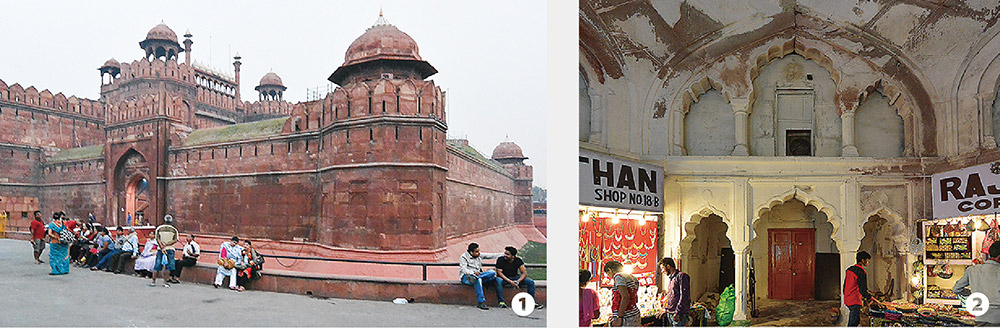

左:かつてのムガル帝国皇帝の居城、「ラール・キラー(レッド・フォート)」の城壁。右:ラール・キラー内の一部は、観光客向けのバザールになっている。

ラール・キラー内の中心的な施設の謁見所。他に博物館に転用された施設もある。

旧市街のメインストリートであるバハール・ガンジ。主に集合住宅として建てられた建物の多くが、今では、ホテル、店舗、レストランなどの商業施設に転用されている。

「コンノート・プレイス」。旧市街とニューデリーを分ける円形広場周りの建築群。

「インド総督官邸(現、大統領官邸)」。都市計画共、エドウィン・ラッチェンス設計。

「インド門」。インド総督官邸との間の大通りが、ニューデリーの都市軸を形成。

上:「ネルー記念博物館」外観。陸軍施設から初代首相官邸を経て、博物館・文書館。

下:同内部。初代首相ネルーは、約20年間、ここに住んだ。

下:同内部。初代首相ネルーは、約20年間、ここに住んだ。

左:「国立現代美術館」。ジャイプル藩王の官邸が現代美術館へと転用された事例。

右:周辺の大規模な増築棟(左)の中で、象徴的な役割を果たす。

右:周辺の大規模な増築棟(左)の中で、象徴的な役割を果たす。

上:「クレヨンズ・オフィス」外観。工場群の一棟がオフィスへと転用された事例

下:同内部。連続する曲面屋根と庭に面する大開口が特徴的。

下:同内部。連続する曲面屋根と庭に面する大開口が特徴的。

上:「DCA・アーキテクツ・オフィス」外観。倉庫の一部を切り取ったエントランス。

下:同内部。大空間に、木を用いた箱型空間を挿入。

下:同内部。大空間に、木を用いた箱型空間を挿入。

上:「デリー・アート・ギャラリー」外観。外壁に金属のパネルを付加(中央)。

下:デリー・アート・ギャラリーのエントランス。吹き抜けを設け空間を連続させた。

下:デリー・アート・ギャラリーのエントランス。吹き抜けを設け空間を連続させた。

デリー──都市の発展史を反映したコンバージョン

インドの首都であるデリーの中心部は都市の発展過程に沿って、「旧市街」、「ニューデリー」、「南部新市街」の3つの地域に大別できる。近年多くの日本企業が進出している地域は、市のさらに南西郊外になる。ムガル帝国時代に首都となり、城壁の建設により外形が形成された「旧市街」では歴史的建築が残る。皇帝の居城であった「ラール・キラー(レッド・フォート)」は、今では、旧市街最大の観光名所であるが、その中のいくつかの施設は、店舗や博物館に転用されている(❶ – ❸)。旧市街には密集したまちなみが形成されており、元々は主に集合住宅として建てられた多くの建物が、ホテル、店舗、レストランなどの商業施設に転用されている(❹)。

一方、旧市街の南側に広がる「ニューデリー」は、20世紀初頭にイギリスの建築家エドウィン・ラッチェンスの計画に基づき建設されたイギリス領インドの首都であり、「コンノート・プレイス」(❺)と呼ばれる円形広場を取り囲む建築群の南側には、ラッチェンス設計による「インド総督官邸(現、大統領官邸 ❻)」から「インド門」(❼)にかけての約2kmの都市軸に沿って、多くの伝統的様式建築が整備された。

それらのいくつかはコンバージョンされて活用されており、たとえば、「ネルー記念博物館」(❽、❾)は、イギリス統治時代に建てられたイギリス陸軍施設が独立を果たした後の初代首相官邸となり、現在では博物館・近代資料館等を含む複合施設へと転用された事例である。ここでは、既存の平面構成や主要な居室のインテリアを残しながら、主に動線の整理や間仕切壁の挿入等の操作によって、新用途への適応が図られている。

「国立現代美術館」(❿、⓫)はジャイプル藩王の官邸が現代美術館へと転用された事例である。開口部は展示室の照明環境のため塞がれているが、中央のホールをエントランスとし、両翼の居室を展示空間とするという具合に、既存構成を生かした転用がなされている。国立現代美術館全体としては、周辺に大規模な増築がなされたが、転用部分が美術館の象徴としての役割を果たしている。

ニューデリーの南側に拡張した「南部新市街」においては、産業系施設も多く、他の都市同様に産業系施設のコンバージョン事例を見ることができる。たとえば、「クレヨンズ・オフィス」(⓬、⓭)は、工場群の1棟がオフィスへと転用された事例である。曲面の片流れ屋根が連続する既存建築の空間を生かしつつ、庭に面する開口部を大きくすることで、視覚的な開放性を備えた快適なオフィス空間が生み出されている。「DCA・アーキテクツ・オフィス」(⓮、⓯)は、倉庫が建築家の事務所に転用された事例である。倉庫特有の大空間の中に、木を用いた箱型の空間を挿入して、大空間と落ち着いた空間が共存する魅力的なオフィス空間が実現されている。

南部新市街に立地するハウズ・カーズ・ビレッジと呼ばれる地区は、近年、デリーのおしゃれスポットとして成長しており、ここでは、元々集合住宅を基本とした施設が、アートギャラリー、レストラン、店舗などに次々に転用されている。その内、「デリー・アート・ギャラリー」(⓰、⓱)は、間口の狭い外壁に金属のパネルを付加することで、周辺との対比を強調し、内部エントランスにおいて、吹き抜けを設けることで、エントランスから展示空間内部に至るまで連続したギャラリー空間が生まれている。

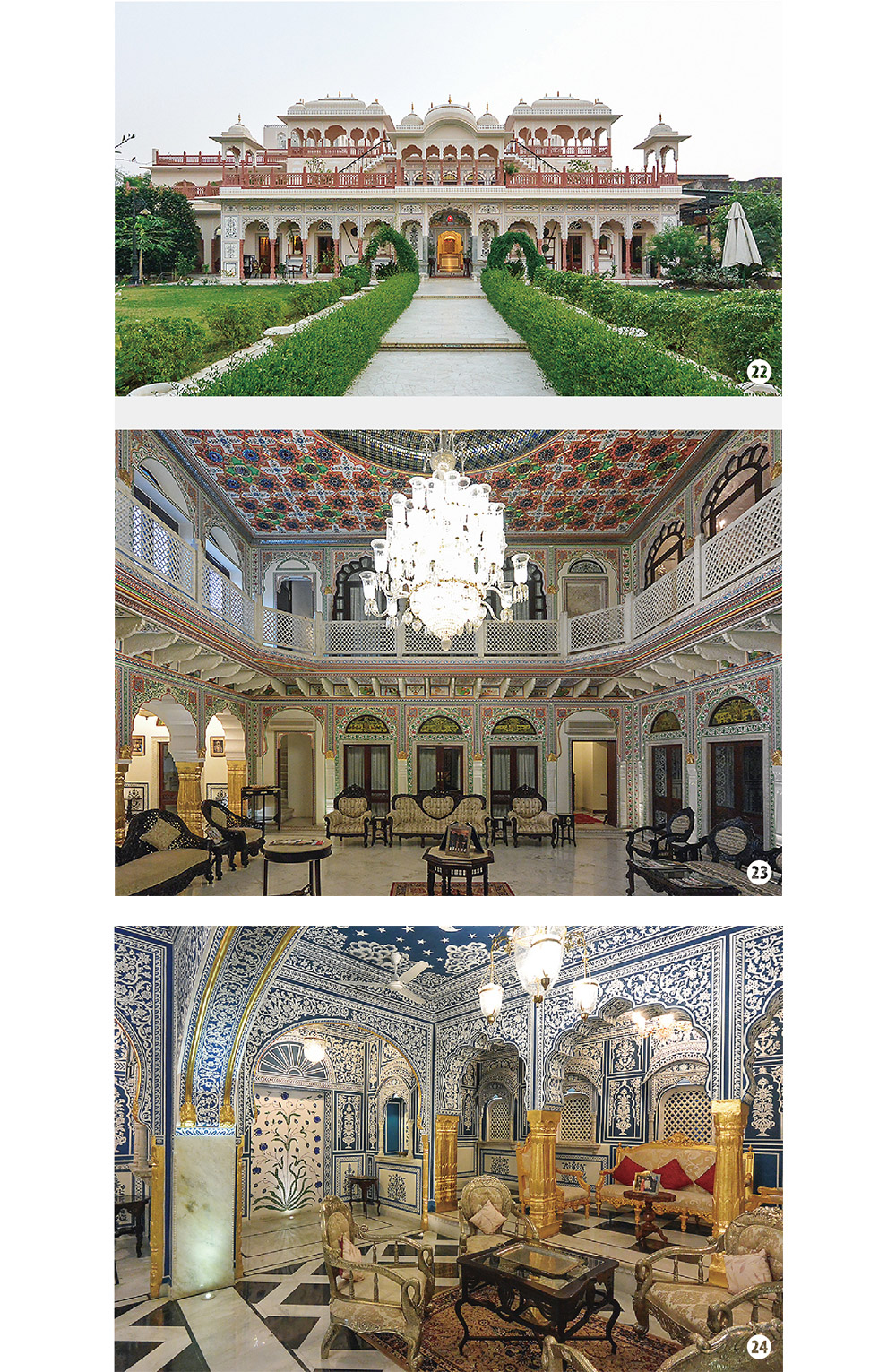

上:「ホテル・ジャイマハル・パレス」。外観と庭園共にムガル様式の意匠がよく残る。

下:内部レストラン。

下:内部レストラン。

上:「ホテル・ラジ・パレス」。大きな中庭からホテル本棟を見る。

下:中庭を取り囲む回廊。

下:中庭を取り囲む回廊。

上:「シャープラ・ハヴェリ」。門を潜り、町中の喧騒から守られた別世界に入る。

中:同内部。5室のホテルであるが、大きな吹き抜けの広間を備える。

下:1階のラウンジ。元のムガル建築がよく復元されている。

中:同内部。5室のホテルであるが、大きな吹き抜けの広間を備える。

下:1階のラウンジ。元のムガル建築がよく復元されている。

左: 「ムバラク・マハル」外観。王宮シティパレス内の迎賓館が織物博物館へ転用。

右: 同内部展示室。開口部は遮光のため塞がれている。

右: 同内部展示室。開口部は遮光のため塞がれている。

ジャイプル──宮殿をホテルに転用

デリーの南西260kmに位置するジャイプルは、ムガル帝国時代の18世紀に地域の豪族によって建設が始まっており、インドの中では歴史は浅い。しかし、イギリス統治時代も、独自の自治を許された藩王国(その王をマハラジャと称する)の首都であり続けたため、宮殿を初めとして、インドの近世の王族文化がよく残る都市である。ジャイプル市内および郊外では、それらの宮殿の歴史的価値を利用してホテルへと転用する事例が増加し、その集積が現在のジャイプルの観光都市としての魅力のひとつとなっている。「ホテル・ジャイマハル・パレス」(⓲、⓳)は、藩王国首相官邸がホテルへ転用された先駆的事例である。宮殿と庭園は当時のムガル様式の意匠がよく残り、建築として高い歴史的価値を有する。L型の平面構成を利用して全体が公的機能と私的機能に分割され、片側の翼部にホテルのエントランス、フロント、レストランが、もう一方の庭園に面する翼部には宿泊室が配置されている。

「ホテル・ラジ・パレス」(⓴、㉑)は、ジャイプルの王族の邸宅が、1995年にホテルへとコンバージョンされた事例である。ふたつの大きな中庭と、いくつかの小さな中庭を有するような建物配置であり、王宮時代のアンティークなど、貴重な調度品が多数使われることで、居心地のいい高級ホテルとなっている。

「シャープラ・ハヴェリ」(㉒ – ㉔)は、ジャイプルの中心から北約50kmに位置する、人口3万人程度の町シャープラに建つ。18世紀初頭にシャープラの王族が建てたhaveli(マンション)を、所有していた子孫が、近年、元の建築に近いかたちに修復してホテルにした事例である。部屋数は、5室という規模であり、周囲とは高い塀で仕切られて、門をくぐると、町中の喧騒と異なる別世界が広がる。1階にフロントおよび吹き抜けの中央ホールと客室の一部があり、2階にレストランおよび客室という構成である。3階は見晴らしのいい屋上テラスである。細部に至るまで、見事に復元がなされており、ムガル建築の流れを汲む個人豪邸がどのようなものであったかがよく理解できる。

こうした宮殿ホテルは、ジャイプル市内および郊外に数多く存在する。

ホテル以外への転用事例としては、「ムバラク・マハル」(㉕、㉖)という、ジャイプル市内の王宮シティパレス内に建設された迎賓館が織物博物館へ転用された事例がある。外部に対してはエントランスの変更や調光のための開口部の閉鎖などを行っているが、既存の意匠を残す配慮がなされている。

「タージ・マハル・ホテル」(左)と「インド門」(右)を海から見る。

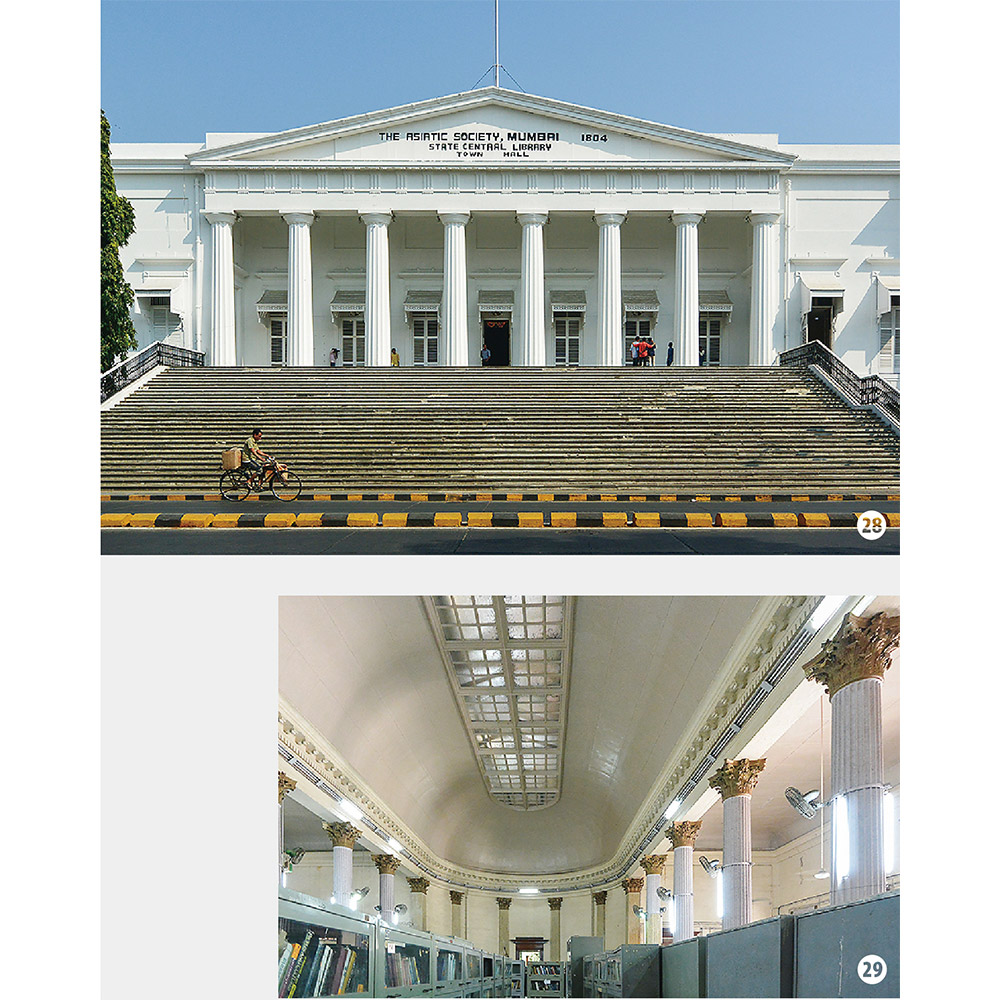

上:「アジア協会図書館」。ムンバイで最も古い市庁舎が、図書館へと転用された事例。下:同内部。

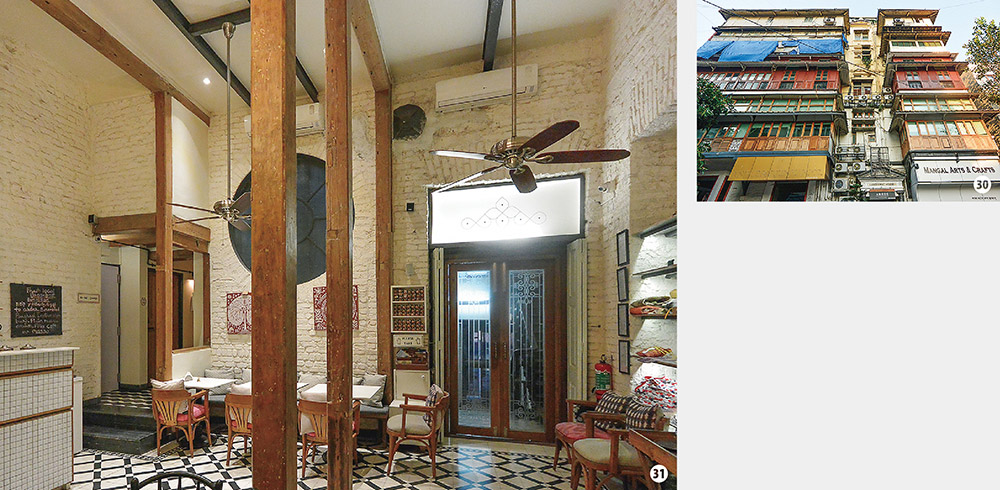

右:「アボード・ボンベイ」外観。集合住宅をホテルへと転用した事例。

左:同内部。外観の雑然とした印象とは異なる落ち着いた空間。

左:同内部。外観の雑然とした印象とは異なる落ち着いた空間。

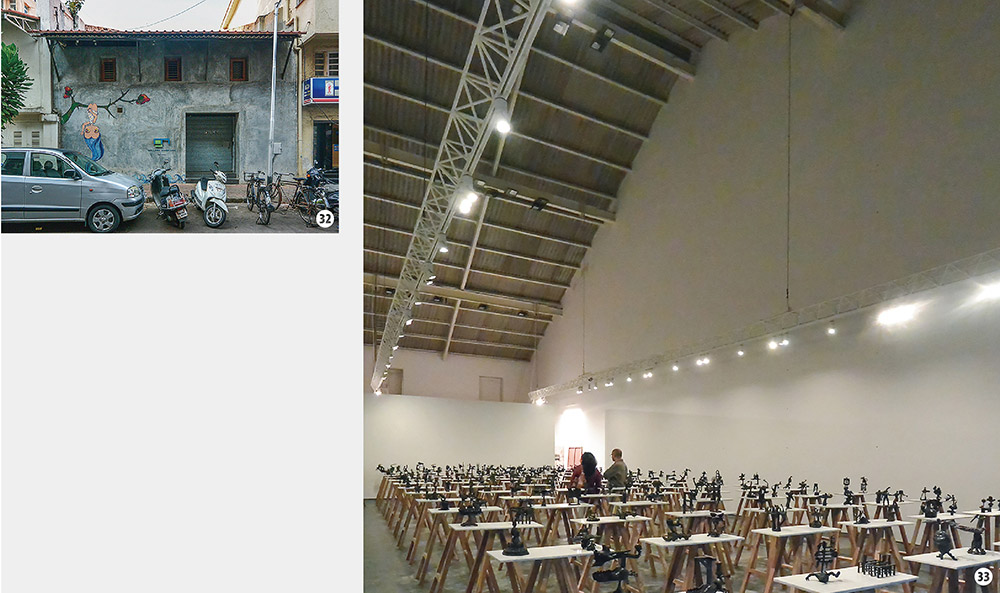

上:「ギャラリー・マスカラ」。自動車修理工場がギャラリーへと転用された事例。

右:内部の展示の様子。

右:内部の展示の様子。

上:「ヴィヤランカー大学」外観。化学繊維関連の倉庫が大学施設へと転用された。ファサードに付加された斜めパターンが効果的。

下:同内部。既存大空間と入れ子状の有機的な内部空間の対比。

下:同内部。既存大空間と入れ子状の有機的な内部空間の対比。

ムンバイ──貿易と綿紡績のアジア商業都市の変容

現在のムンバイ中心部は、16世紀までは複数の島からなる漁村であったが、17世紀にイギリス東インド会社がインド進出の拠点としたことで、島の間を埋め立てながらの都市成長が始まり、現在では人口1,200万人の大都市に成長した。西インドに位置していることもあり、ムガル帝国時代の遺構は少なく、著名な仏教遺跡などが遠くない場所に立地する。ムンバイにおけるコンバージョンにおいても、イギリス統治時代に形成された歴史地区とその北に拡張した産業地区では、性格が大きく異なる。また、ムンバイでは、イギリス統治時代に綿紡績工業で財をなしたインド人の資本家が育ったことも重要な史実である。「インド門」(1911年)に近接する高級ホテルである「タージ・マハル・ホテル」(1903年)は、インド人資本家のジャムシェトジー・タタによって建設され、現在でもムンバイを象徴する光景を生んでいる(㉗)。歴史地区でのコンバージョンをいくつか挙げよう。

「アジア協会図書館」(㉘、㉙)は、ムンバイで最も古い市庁舎(1804年)が、図書館へと転用された事例である。グリーク・リヴァイヴァル様式のファサードの修復がなされ、内部空間も既存の大空間を生かし、家具の配置によって図書館への用途変更に対応している。

「アボード・ボンベイ」(㉚、㉛)は集合住宅をホテルへと転用した事例である。外観は、いかにもアジアの集合住宅の印象を残すが、そのロビー空間は、白く塗装した既存煉瓦壁と露出した木造の柱梁によって、歴史を感じさせつつ、そのイメージの刷新に成功している。

歴史地区内の小規模産業施設も次々に転用がなされている。たとえば、「ギャラリー・マスカラ」(㉜、㉝)は、自動車修理工場がギャラリーへと転用された事例である。内部空間は、屋根裏を剥き出しとすることで、転用の歴史を感じさせる空間表現となっている。 歴史地区の北側に発展した新市街は、多くの大規模な生産工場や倉庫などが残り、それらが次々に商業施設や文化施設などにコンバージョンされつつある。その一例、「ヴィヤランカー大学」(㉞、㉟)は、化学繊維関連の倉庫が大学施設へと転用された事例である。大空間内に床を新設してできた入れ子状の内部空間は、既存倉庫の骨格とは対比的な有機的な形状が用いられる。また、ファサードに新たに付加された斜めパターンの皮膜によって、外部と既存建築との間に緩衝空間をつくり出しつつ、既存建築のイメージを一新することに成功している。

「タージ・マハル」。デリーから南へ200kmの小都市アーグラーに建つ。

ジャイプル郊外に残る階段井戸。千年以上前に掘られた驚くべき巨大井戸。

デリーのジャンタル・マンタル(1724年)。一連の天体観測所の内、最初に建設。

ジャイプルのジャンタル・マンタル(1728年)。最大規模の天体観測所。

まとめ

都市周縁部の産業施設のコンバージョン活用は、他国の大都市にも一般的に見られる現象であるが、ムガル帝国時代の建築やイギリス統治時代の古典主義建築を、コンバージョンによって現代的に活用するという状況はインドならではの現象といえよう。イギリス流古典主義建築とイスラム建築の共存、庶民の生活感が溢れる密度の高いまちなみと宮殿ホテルの優雅さの対比は、インド独特の建築世界を形成しており興味深い。インドには驚かされる建築が多いが、たとえば、世界で最も美しい霊廟である「タージ・マハル」(1653年 ㊱)、随所に残る階段井戸の中でもジャイプル郊外のアーバーネリー村に残る階段井戸(9世紀 ㊲)、同じく随所につくられた天文観測所(ジャンタル・マンタル ㊳、㊴)など、インドでしか見ることができない建築物は、元々の機能を失って、観光の名所となっており、これも広い意味でのコンバージョン現象ともいえるだろう。インドが、今後、ますます発展する余地を備えた国であることを考えると、より一段と面白いコンバージョン、驚きに満ちたコンバージョンが生み出されるのでないかと、期待が高まる。

小林 克弘(こばやし・かつひろ)

建築家、首都大学東京教授

1955年 生まれ/1977年 東京大学工学部建築学科卒業/1985年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了、工学博士/東京都立大学専任講師、助教授を経て、現在、首都大学東京大学院都市環境科学研究科建築学域教授/近著に『建築転生 世界のコンバージョン建築Ⅱ』鹿島出版会、2013年、『スカイスクレイパーズ──世界の高層建築の挑戦』鹿島出版会、2015年など

1955年 生まれ/1977年 東京大学工学部建築学科卒業/1985年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了、工学博士/東京都立大学専任講師、助教授を経て、現在、首都大学東京大学院都市環境科学研究科建築学域教授/近著に『建築転生 世界のコンバージョン建築Ⅱ』鹿島出版会、2013年、『スカイスクレイパーズ──世界の高層建築の挑戦』鹿島出版会、2015年など

記事カテゴリー:歴史と文化 / 都市 / まちなみ / 保存、海外情報

タグ:コンバージョン