図①モスクワの位置

出典:ウィキメディア「欧州ロシア位置図」

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Russia_laea_relief_location_map_(with_Crimea).jpg

出典:ウィキメディア「欧州ロシア位置図」

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Russia_laea_relief_location_map_(with_Crimea).jpg

モスクワの歴史

モスクワはロシア連邦の首都で、東ヨーロッパ平原の中央に位置(図①)、都心部をモスクワ川(ボルガ川支流)が蛇行しながら流れる。この地は比較的温和な大陸性気候を有し、年平均気温は5.3℃(最寒の1月は-7.5℃、最暖の7月は18.4℃)、気候の年変動は大きく、寒暖の変化も急激である。冬は厳しく半年以上降雪があり、19世紀のナポレオン侵攻(60万人超の大軍、戦死者約10万人、発疹チフスなど疫病による病死者約22万人。この時モスクワは4日間燃え続け、全市の3/4を焼失)、20世紀の第2次世界大戦時のドイツ軍侵攻(200万人近くの大軍、戦死者約100万人)の際も、冬将軍が現れ、食糧不足などもあり敵は疲弊、撤退していった。モスクワの積雪量は40cmほどあるが冬季は除雪車が活躍、市内の道路交通は常時維持されている。年降水量は705mmである。

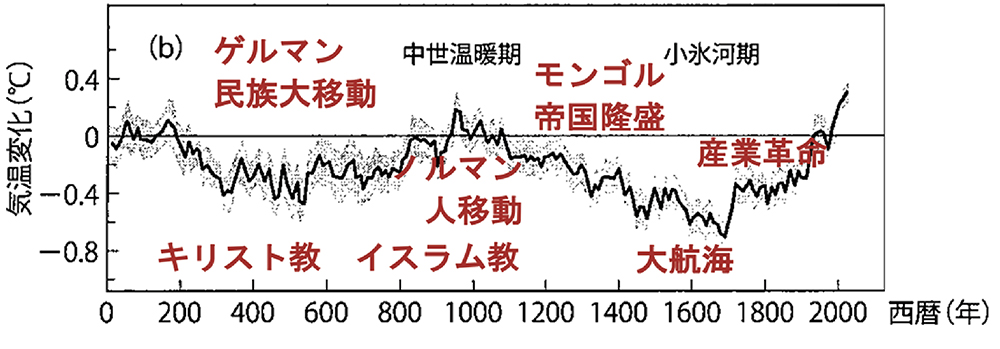

図②北半球紀元後の気温の変化と主な出来事

出典:国立環境研究所 地球環境研究センター「ここが知りたい温暖化」挿入図

(https://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/24/24-2/qa_24-2-j.html)を基に筆者が作成。

出典:国立環境研究所 地球環境研究センター「ここが知りたい温暖化」挿入図

(https://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/24/24-2/qa_24-2-j.html)を基に筆者が作成。

ロシアはかってルーシ(ノルマン人のうちのスウェーデン人)の地といわれ、その国家の歴史は、気候変動絡みで始まる。即ち、この東スラブの森林地帯に、7~8世紀頃、原スラブ人が移り、先住民と共存する形で、ドニエプル川水系の流域を中心に、いくつもの部族に分かれ暮らし始める。しかし、部族間の争いが絶えなかった。862年、気候変動寒冷化をうけ、バルト海に面したノブゴロドに、ノルマン人のリューリク率いるルス(船の漕ぎ手)の一派が侵入※1、この地を支配する。882年、彼らはさらに南下、キエフ(現ウクライナ)に勢力を拡大、この地のスラブ人と同化、キエフ・ルーシとして一族が各地を支配していく。中世温暖期になり、キエフを支配するウラジーミル1世(955-1015)が、黒海に出てビザンツとの商業・交易により隆盛、10世紀末にビザンチン皇帝の妹と結婚し、ギリシア正教を導入(国教化)、権威を確立すると、周辺諸侯を統合、ルーシとしての一体感を醸成していく。

12世紀、寒冷期(図②)に入るとルーシは内部分裂、10を超える公国に分かれる。そのひとつウラジーミル・スーズダリ公国を治めるユーリー・ドルゴルーキー公(キエフのウラジーミル2世の子)が1156年、モスクワ川とネグリンカ川が合流する大森林地帯の三角州部分(1haほど)を木製の柵と濠で囲い、城砦(クレムリン)を築く。これが都市モスクワの始まりとなる。

だが、さらに寒冷化が進む1236–41年、牧草を求め騎馬遊牧民モンゴル族(タタール)の、キャプチャク・ハン国(図③)の侵略をうけ、モスクワは何度も町を焼かれ、長期にわたり支配される。これをタタールのくびき(ルーシのハン国への臣従)という。しかし、ハンの統治は間接支配で、外交に長けるモスクワ大公イヴァン1世(1325年即位)は、ハンに忠誠をたて貢物(税と兵役)を贈るなどして取り入り、ウラジーミル大公(1328年即位)にのぼると、ハン国の代理人として税の取り立て役を担うなどして、モスクワはルーシの中心勢力となる。それはモスクワが交通の要所にあり、商業・交易に有利で政治的にも安定していたことによる。1326年大公はハンの力を借り、キエフ府主教座をモスクワへと移し、ルーシの政治・宗教の中心地となっていく。

※1 スカンジナビアン半島の狩猟・漁労民「ノルマン人」が、9世紀後半〜12世紀前半バイキングとして大移動。交易や海賊また侵略により、ノヴゴロド、イギリス(9C末〜11C初)、北フランス、シチリア(12C前半)などに入り込む。

ルーシからロシアへ

モスクワは、その有する地理的利点と歴代諸公の巧妙な政治力により発展、13–14世紀には、クレムリンの西側に、公館や修道院など要人施設を配する。東側は、市場や市民の住宅地となる。その後、木製の城壁は白い石灰岩に装いを変える。こうして14–16世紀、都市モスクワの基礎が固まる。

写真❶現在のクレムリン 赤の広場

出典:ウィキメディア「レッドスクエア」

https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:RedSquare_(pixinn.net).jpg

出典:ウィキメディア「レッドスクエア」

https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:RedSquare_(pixinn.net).jpg

1380年、モスクワ大公が、キプチャク・ハーンの支配に対抗、クリコボの戦いで、初めてタタールの大軍を打ち破ると、ルーシ内での存在感が高まる。しかし、その後もタタールの侵入は続くが、イヴァン3世治世下の1480年に、ようやく独立を果たし、ウラル山脈の麓から北海沿岸にまで、順次領土を広げる。1547年、イヴァン4世はツァーリーの称号を帯びると、ロシア・ツァーリー国を称する。この後、クレムリン(図④)北東の城壁外の地区は建築禁止となり、赤の(美しい)広場と呼ばれる場所へと変わる(写真❶)。 モスクワは、敵の侵入に備え堅固な城壁でクレムリンを囲い、今日につながる姿に整備されていく(1585–93年に建設)、なお赤の広場の東側は、キタイ・ゴロドと呼ばれる商業地区となる。また、その外側のベールイ・ゴロド(クレムリンとキタイ・ゴロドを包むように広がる白い町)は1586–93年に石で築かれた第2の城壁(18世紀末〜19世紀初めに白い町の城壁は撤去され、今日のブリワール第1環状道路となる)によって囲まれる。 そして1591–92年、第3の城壁ゼムリャノイ・バール(土塁)が築かれると、これらの町を大きく包むようにして、川を挟み対岸までぐるりと取り囲む。この城壁で囲まれたまち、ゼムリャノイ・ゴロド(土の町)は当時、モスクワの境界線に相当したが、1812年の大火の後、土塁は撤去され、その跡地は今日のサドーボエ第2環状道路となる。

写真❹モスクワ大学(雀が丘、都心南西6km)

出典:ウィキメディア「モスクワ大学」

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:МГУ,_вид_с_воздуха.jpg

出典:ウィキメディア「モスクワ大学」

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:МГУ,_вид_с_воздуха.jpg

そうしてモスクワは次第に人口が増加、商業も発達、大きな村のような都市になっていく。1589年、ロシア(ルーシのギリシャ語名)東方正教会が、コンスタンチノープル総主教座の支配から抜けて独立すると、モスクワは、東方正教会文化圏の中で最大の教会組織を持つ、「聖なる都市」に位置づけられる。この地の代表的な教会建築としては、イタリア人建築家アリストーティル・フィオラヴァンティの手による、ビザンチン様式とルネッサンス様式とが融合した、玉ねぎ型のクーポラを載せた「ウスペンスキー大聖堂」(1479年、写真❷)、そしてまるでお伽の国の雰囲気を醸す「聖ワシーリー大聖堂」(1555年、写真❸)が挙げられる。1712年、権勢を誇るピョートル大帝の下で、新たな首都サンクト・ペテルブルグが建設される。しかし、モスクワには、その後も人口集積が続き、十字の尖塔を有す千を超える正教寺院が街を埋めるとともに、1755年には、ロシア初の大学、モスクワ大学(写真❹)も創設され、ロシアの経済・文化の中心であり続ける。

19世紀を迎えると、この地で資本主義が進展、公共交通が順次、整備されていく。即ち、1840年代には大型四輪馬車、1870年代には馬車鉄道、1899年には市街電車が走る。人口も1862年に約32万人、農奴解放(1861年)後の1897年には100万を超える。しかし、その一方、家屋の90%超は、20世紀初頭を迎えても、近世江戸と同様、木造1~2階建で、住民の7割以上は生活設備にも事欠く、狭い住居にひしめいていた。

都市構造の再編

【社会主義革命】ここで取り上げるモスクワの都市づくりは、20世紀最大の事件であるロシア革命からソ連邦崩壊に至る、社会主義政権下の都市整備を中心とする。19世紀、モスクワは、文化の面で大いに発展するが、経済面では遅れをとり、幾度となく飢饉を迎える。こうして生活水準が低位に置かれた労働者・農民・兵士は、第1次世界大戦を契機に立ち上がる。1917年、ロシア革命が起こり政治的混乱の中、共産党が主導権を握ると、1918年3月11日ソ連邦が成立する。ソ連は共産党政権の下、首都をモスクワに戻すと、世界で初めて社会主義の理想を実現すべく、近代都市へと転換し工業化を推進するため1935年、都市改造に入る。

【近代都市計画】

モスクワは、近代都市建設に向け都市計画を策定、目標として①土地利用の集約化、②明確な都市機能区分、③交通網の整備、そして④環境の保全を掲げる。これまでモスクワは、皇帝と商人のまちといわれ、彼らの思いを反映、市街は放射方向に伸びる幹線道路に沿って、ヒトデ状に広がり、その内部は蜘蛛の巣状の道路形態をなしていた。そこで都市改造にあたっては、大都市圏整備の視点を入れ、交通・物流の円滑化に向け、都市構造の改編が企図された。

まずは、都市機能の発揮に向け、放射・環状型での幹線道路・鉄道網(特に地下鉄)の整備である。これは1935–54年のスターリン時代に原型が形づくられた。次いで、史上初の社会主義国家の首都に相応しい建築物整備である。絶対権力者スターリンは、装飾が一切ない無駄のない、機能のみを備えた建築物(大規模で高層また中央部に向かい階段状に段々と高くなる。写真❹)を好んだ。このほか地下宮殿とも称される、豪華な地下鉄駅の建設にも力を入れた。また、都心部の人口分散に向け、郊外への産業施設の移転や、周辺市街・郊外への大規模な住宅団地の建設も進めた。ソ連統治下の74年間、土地国有化に伴い都市計画の実現可能性は高まり、都市交通インフラや住宅団地の整備のほか、高速道路による郊外の森林公園地帯と既成市街との明確な区分などにより、人口の都市集中や市街の無秩序な拡大は制御された。

写真❺モスクワ・シティ

出典:パブリックドメインQ「超高層ビルが建ち並ぶモスクワ・シティ」

https://publicdomainq.net/moscow-city-office-buildings-0037044/

出典:パブリックドメインQ「超高層ビルが建ち並ぶモスクワ・シティ」

https://publicdomainq.net/moscow-city-office-buildings-0037044/

しかし、ソ連邦の運営は、共産党中央委員会が仕切る上意下達方式で独裁色が強かったことから、工場労働者や農民などは、いつしか与えられた生産目標をこなす、受け身な存在へと変わり、やる気を喪失、結果、生産の停滞を招き経済は低迷、1991年には国家解体へと至る。その後、市場原理を取り入れ、経済活性化に取り組むが、富が新興財閥に偏るようになる。現在の憲法では土地所有権を保障しているが、市民の所有意識は弱く、都市部の土地の多くは国ないし自治体が所有しており、私人や企業は土地リース方式により、都市計画法の用途制限等をふまえ土地利用を進めている。

昨今、グローバル経済の進展に伴い、世界的な都市戦略の必要性が高まると、都心北西40km圏のゼレノグラードなどに、経済特区方式(税の減免)を取り入れ、外国企業の誘致を図るなどして、ハイテク企業による新産業育成型での地域開発を進めている。また、産業構造の転換により生じた工場等跡地などでも、再開発が進んでいる。最近、都心西側5kmほどの所に、超高層ビル群による都市拠点モスクワ・シティ(機能複合型の国際ビジネスセンター)の、再開発が実現をみた(写真❺)。現在、モスクワは工業(機械・金属加工業など)のほか、商業、文化、金融(ロシアの銀行の約40%がモスクワに集中)等々の機能が集積、ショッピングセンターやスーパーマーケット、レストランやカフェ、ブティックや美容院などさまざまな施設が立地、多心型の多機能都市へと変容しつつある。モスクワの市域面積は2,511k㎡、人口は1,270万(都市圏人口1,650万人、2018年推計)で、欧州第一の規模を誇る。

図⑤モスクワの放射環状道路網

出典:ウィキメディア「モスクワとモスクワ州の連邦高速道路」

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Federal_highways_in_Moscow_and_Moscow_Oblast.svg)の図に、著者が道路名を追加して作成。

出典:ウィキメディア「モスクワとモスクワ州の連邦高速道路」

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Federal_highways_in_Moscow_and_Moscow_Oblast.svg)の図に、著者が道路名を追加して作成。

都市モスクワは、大きく3つの地帯に区分される。まず都心部であるが、18世紀半ばに整備されたサドーボエ第2環状道路(都心2km圏。延長15.6km。これと並行して地下鉄環状線が走る)に囲まれた区域で、環状1号線内の政治中心「クレムリン」(連邦政府の諸機関が集積。その北東に1990年にともに世界遺産として登録された「赤の広場」がある)のほか、行政・商業・文化等の中心施設が集中している。具体には、「グム百貨店」のほか、ロシア正教の総本山「ウスペンスキー大聖堂」、「ロシア科学アカデミー」、「ボリショイ劇場」、「モスクワ芸術座」などの文化施設が多数立地する。なお、このサドーボエ第2環状道路からは、放射状に11本の国道が全国各地に延びている。

また、都心部の外側で1960年まで市域だった地域(旧市域、クレムリンまで約7.4km)が、中間地帯と呼ばれる工業・住宅地区で、この地域は今日、再開発が進み常住人口の減少が目につく。そして都心5kmほどの所には、旧市街を囲むように、2003年に完成した第3環状道路(延長35km)が通る。その外側は、周辺地帯と呼ばれる新市域で、緑地も多く住宅団地の新設が進んでいる。ここ都心15km圏までが2012年までのモスクワ市の区域で、1961年に整備された中央(第5)環状道路(延長109kmの高速自動車道)が内外を区画する。なお、第4環状道路は、現在建設中である。第5環状道路の外は、森林公園地帯(幅10~15km、面積1,800km2)で、中小の都市や集落が点在、別荘などもあり、150万人以上の人びとが住んでいる。このさらに外側は近郊地帯で、モスクワ都心から30~70km圏にあたり、その中ほど40~50km圏域を小(第6)環状道路(延長333km)が通っている。この地域には約80の中小都市や町があり、250万人を超える人びとが暮らし、モスクワ市内への通勤圏となっている。

なお、この外側の大森林地帯の中(70~80km圏辺り)を、大(第7)環状道路(延長546km)が通る。ここまでが、モスクワ大都市圏である。モスクワにおいて道路は、鉄道に比べ整備が遅れてスタートしたが、ソ連崩壊の1990年代以降、市民の自動車保有台数は10年ごとに倍々的に増加、都心部の交通渋滞がひどくなると、円滑な都市交通と物資輸送の確保に向け、バイパス機能を果たすべく環状道路の整備が急ピッチで進んでいる(図⑤)。

モスクワは、ロシアにおける交通の一大中心地で、ブヌコボ、シェレメチェボなど4つの空港、また10本の鉄道と1~11号までの連邦道、そのほか3つの河港により、ロシア各地や外国とを結んでいる。モスクワ郊外にある4空港の旅客機発着は頻繁で、内陸に位置する都市モスクワにとって、空港はロシアの玄関口として、外国との連絡に重要な役割を果たすだけでなく、広大なロシア各地を結ぶ上で、必要不可欠な施設となっている。市内交通は、地下鉄、バス、トロリーバス、路面電車が中心で、地下鉄の発達がめざましい。

地下鉄は、1935年の開通以来、放射・環状方向にネットワークを形成、路線数は13で、2019年現在、総延長は約350km(内、1954年開通の環状線は延長15.4km)に達している。また、この他に元貨物線を活用し、第3環状道路に並行し、旧市街を囲むように、地下鉄中央環状線(延長54km)が2016年に開通(写真❻)、これに続き地下鉄大環状線も2023年に開通した。地下鉄の駅間は高速運転に向け1.8kmと長くとられ、ピーク時には1分30秒間隔で運行されている。モスクワ地下鉄は、地下80m近くまで深く掘り進め、高速エスカレーター(日本の2倍の速度)で地上とつながっており、単に人を輸送するためだけでなく、防空壕、核シェルター、軍事指令所の役割も担っている。駅の天井は高く、展示物も置かれ、まるで美術館のような設えとなっている。モスクワ地下鉄は、現在、市内交通の6割ほどをカバーしている。

写真❼緑の中の大規模住宅団地

出典:なぜモスクワは世界で最も「緑の」都市なのか?挿入図

https://stroi.mos.ru/unikalnaya-arhitektura/moskva/ bubliki-kotorye-nelzya-sest-unikalnye-kruglye-doma-v-moskve?from=cl

出典:なぜモスクワは世界で最も「緑の」都市なのか?挿入図

https://stroi.mos.ru/unikalnaya-arhitektura/moskva/ bubliki-kotorye-nelzya-sest-unikalnye-kruglye-doma-v-moskve?from=cl

モスクワ市民の生活スタイル

【緑地と住宅】モスクワは、市街の約2/3が宅地、約1/5が緑地で宅地内に庭園も多く、緑被率は30%ほど(住民ひとり当たり20㎡)に達し、大都市圏を擁する首都としては世界一である。大森林地帯に築かれた都市モスクワは、造園・緑化が18世紀に始まるなど緑を大事にしており、現在では開発事業者の間には、「樹木を一本伐れば、二本植える。」の原則が確立されている。

住宅は、1950年代後半以降、市境に近い縁辺部などに、大規模な住宅団地が続々と建設されていった(写真❼)。フルシチョフ時代は迅速な対応が求められ、中層5階建でプレファブ方式の安普請なものが大量に供給された。ブレジネフ時代以降は高層住宅が増え、10階建以上のアパートが全住宅の60%ほどを、16階建以上のアパートが、20%ほどを占めている(1995年)。また、水道、下水道、集中暖房設備(セントラルヒーティング)は100%近く普及、しかし、ガス設備の普及率は60%強である。

それでは最後に、住に絡むロシア特有の生活スタイルを、モスクワ市民を例にとって紹介しよう。ロシアは高緯度にあるため地味が薄く、同じ地での耕作は凶作を招く。また、14世紀中頃から、この地の民は森林を拓き、修道院生活などを送る中で耕作地を広げてきたが、森林を伐採しすぎると、大平原を風が吹き抜け、この地味の薄い表土さえ持ち去ってしまう。そうしたことから、ロシアでは、農業の重要性が認識され、農と共生すべく趣味と実益を兼ね、国民の8割以上が菜園用コテージ「ダーチャ」(写真❽)を所有している。

モスクワ市民のほとんどは、集合住宅に住んでおり、5月~9月上旬の間、金曜日の午後・夕方になると、30~100km(1時間ほど)離れた郊外に車で移動、日曜日の夕方に街に戻ってくるというライフスタイルをとっている。市民は、都会の喧噪を逃れ、自然に触れ休息したり、無農薬の家庭菜園づくりなどに勤しみ、のんびり過ごすことでリフレッシュしている。また、菜園は、これまで何度も飢饉に見舞われてきた市民にとって、非常時における食糧自給のベースとなるもので、コロナ禍では避難場所ともなり、安全・安心の確保に必須なアイテムとなっている。

菜園の規模は、一区画600㎡以下で、これを4分割し150㎡の敷地に小屋を建て、園地を配置する。企業・団体を通じ職員に配分された区画ごとに、コミュニティも形成されている。この菜園、週日は地元の農家が維持管理し、週末や夏休みなどに市民が利用する仕組みである。収穫物は自ら消費したり、また友人に分けたり、中には市場に供給する者もいる。コテージには、電気、ガス、水道、舗装道路が備わっているが、通常、暖房設備はない(冬を過ごす施設としてはイメージされていない)。

大都市圏は国家の枢要地域であり、天災や人災などでダメージを受けても、その機能回復は必須で持続可能でなければならない。モスクワは、大都市圏という規模のメリットと、放射環状型の都市構造の下、周囲が大森林地帯という地の利を活かし、ダーチャを活用して2地域居住を実現、飢饉や疫病また核攻撃に備えるなど、危機管理対応をとっている。

わが国でも昨今、コロナ・ウイルス対策の重要性が叫ばれ、進展するデジタル社会への対応もあり、在宅勤務も受容されるなど、緑園居住、2地域居住の意義が認識されつつある。このように大都市圏の整備においては、危機管理の観点からも、デュアルモードでの都市づくりが課題となる。

Column 1

ロシアの民の形成過程とその特性

自由を求め大森林地帯に広がる、東スラブの民。9世紀にはノルマン人(交易を求めるが場合により略奪にも及ぶバァイキング)、13世紀にはモンゴル人(チュルク系民族タタール)に支配される。タタールの支配は300年間にも及ぶ。この間、土地の有力者は、彼らと血縁関係を結ぶ(その範囲はロシア貴族の15%に及ぶ)。しかし、16世紀後半になると、モスクワ大公国が隆盛、皇帝(ツァーリによる専制政治)となり府司教を従える。その後、キエフ・ルーシを組織したリューリク朝の血脈が途絶え、ロマノフ朝へと代わるが、17~20世紀初めまで300年ほどツァーリの時代が続く。20世期に入り、天災・飢饉に見舞われ、食糧不足に陥るとロシア革命が勃発、共産党政権(1917–91年)が樹立され、権力が皇帝から共産党・中央委員会に、イデオロギーも正教から共産主義へと代わるが、政治構造の実態はほとんど変わらない。現在、また大統領、正教へと回帰している。ロシアの民の基層を成す、スラブ人は(スラブはロシア語で「弱い」を意味する)、東欧を発祥の地とし東へと移動、支配層を中心に他民族の血も入り、ロシアの民を形成していくが、その多くは砂漠の砂のようで、土地に堆積しているが形はなく、時々の風向きで姿を変えるなど、バラバラで相互の結びつきは弱い。即ち、ひとりひとりは独立的で、自由を求める。しかし、熊や狼また他民族や他国との戦いに遭遇すると、身を護ってくれる政治権力や、日々を心安らかに過ごせる宗教権威を必要とした。そんな民を国家へと統合一体化するには、型枠(強い指導者と強固な軍隊、官僚機構)や、凝固剤(イデオロギー:宗教とか、共産主義理念とか)のようなものが必要といわれている。

Column 2

ソ連社会主義体制の構築と崩壊

1918年、ソビエト連邦が組織され、レーニンの下で社会主義のユートピアを目指し、インターナショナルな広がりが模索される。具体には、国内にあってはロシア正教が国家から分離され、土地国有化政策の下で、教会施設が破壊されたり兵舎や収容所などに用途転換され、その数を桁違いに縮減される。経済は党書記局(官僚)の下、計画原理に基づき進められていく。即ち、スターリン体制下の1930年代以降、富農地主を追放し農業集団化が図られ、その成果(穀物輸出、税の賦課)を用い、重工業化(軍需、運輸、鉄鋼、石油など)、都市化に力が入る。しかし、この過程で1931–32年に大飢饉が発生、700万人(1921–22年の大飢饉は500万人)もの人びとが餓死する。また、1930年代の大粛清では、政治犯など数百万人が死亡する。その後もコルホーズ(共同組合運営の集団農場)、ソフホーズ(国営農場)方式で農業が推進されるが、インセンティブが弱いこともあり、農民が生産拡大に向け意欲を失うと、土地がやせていることもあり(生産性は日本の1/45)、農業生産は伸びず食糧輸入を強いられる。

一方の工業化もGDPでみると、1960年代後半は+7%超と好調だったが、70年代後半は+4%、80年代前半は+3.5%に低下する。この間、冷戦構造下で、国は石油、天然ガスなど鉱物資源を売り、核開発や宇宙開発など軍事力の増強に資金を振り向ける。しかし、1970年代に入り財政が悪化すると、米ソ軍縮へと進み、食糧を輸入するようになると、計画経済システムは破綻をきたす。こうした状況変化をうけ、国民の寿命も1970年代初めは65歳であったが、末には62歳にまで落ちる。そして1980年代に入ると、政府首脳も病を抱える老人ばかりとなり、統率力も落ち社会は活力を失い、1986年にはチェルノブィリ原発の大事故を誘発する。その後はベルリンの壁崩壊、ソ連解体へと向かう。

ロシアは、工業化の初期段階において物資が不足し、行列しないと手に入らない状況に陥ったこともあり、共産主義イデオロギーの下、平等原理による社会主義計画経済システムを受け入れたが、1960–70年代に物資が行き渡り生活が安定、民の欲求が向上・多様化してくると、このシステムが有効に機能しなくなる。計画経済システム(一部の官僚が生産目標を定め指令、一元的に大量供給する仕組み)は、レーニンが「社会主義をインターナショナル化し、世界を社会主義で覆わないと、資本主義に敗れる」と思惟したように、ソ連一国や周辺の数か国だけの社会主義化では、世界を舞台にした戦いは厳しかった。

[参考文献]

レフ・コロドヌイ、宮沢俊一訳『モスクワ物語』プログレス出版所/ナウカ、1979年

B・A・ギリャロフスキー、村手義治訳『帝政末期のモスクワ』中央公論社、1985年

木村浩『モスクワ/世界の都市の物語〈11〉』文芸春秋、1992年。モスクワの街や施設また人びとの暮らしが詳しく描かれている。

下斗米伸夫『スターリンと都市モスクワ1931–34年』岩波書店、1994年。

廣岡正久『ロシアを読み解く/講談社現代新書1255』講談社、1995年。ロシア人とは何者か、キエフ・ルーシから興しソ連崩壊までを、主としてスラブ民の目線で描いている。

井上浩一・栗生沢猛夫『ビザンツとスラブ/世界の歴史〈11〉中公文庫』中央公論新社、2009年。ロシアと東欧諸国のスラブ民族の歩み、民族紛争とその政治的統合の動きについて紹介している。

永井寛『現代ロシア見聞記―春まだ遠い国に暮らして』三一書房、2000年

木村汎・袴田茂樹・山内聡彦『現代ロシアを見る眼「プーチンの十年」の衝撃/NHKブックス』日本放送出版協会、2010年

佐藤優・宮崎学『国家の崩壊/角川文庫』角川書店、2011年。リアリティを感じる生き生きとした描写でソ連崩壊・ロシアの形成を描いている。

道上真有『住宅貧乏都市モスクワ/ユーラシアブックレット』東洋書店、2013年

ジョン・チャノンほか『ロシア/地図で読む世界の歴史』河出書房新社、2014年。ロシアの歴史を順を追い即地的に丁寧に整理しており、わかりやすく理解しやすい。

キャサリン・メリデール『クレムリン─赤い城塞の歴史(上・下)』白水社、2016年

平本一雄『世界の都市─5大陸30都市の年輪型都市形成史』彰国社、2019年。モスクワの歴史的な地層形成がわかる。

神野正史『30の都市からよむ世界史/日経ビジネス人文庫』日本経済新聞出版社、2019年

沼野充義・沼野恭子・平松潤奈・乗松亨平『ロシア文化55のキーワード/世界文化シリーズ7』ミネルヴァ書房、2021年。ロシアの国土・歴史・宗教そして日常生活などを写真・図などまじえ、わかりやすく紹介している。

(一社)日本地下鉄協会「世界の主要な地下鉄モスクワ」https://www.jametro.or.jp/world/russian.html

レフ・コロドヌイ、宮沢俊一訳『モスクワ物語』プログレス出版所/ナウカ、1979年

B・A・ギリャロフスキー、村手義治訳『帝政末期のモスクワ』中央公論社、1985年

木村浩『モスクワ/世界の都市の物語〈11〉』文芸春秋、1992年。モスクワの街や施設また人びとの暮らしが詳しく描かれている。

下斗米伸夫『スターリンと都市モスクワ1931–34年』岩波書店、1994年。

廣岡正久『ロシアを読み解く/講談社現代新書1255』講談社、1995年。ロシア人とは何者か、キエフ・ルーシから興しソ連崩壊までを、主としてスラブ民の目線で描いている。

井上浩一・栗生沢猛夫『ビザンツとスラブ/世界の歴史〈11〉中公文庫』中央公論新社、2009年。ロシアと東欧諸国のスラブ民族の歩み、民族紛争とその政治的統合の動きについて紹介している。

永井寛『現代ロシア見聞記―春まだ遠い国に暮らして』三一書房、2000年

木村汎・袴田茂樹・山内聡彦『現代ロシアを見る眼「プーチンの十年」の衝撃/NHKブックス』日本放送出版協会、2010年

佐藤優・宮崎学『国家の崩壊/角川文庫』角川書店、2011年。リアリティを感じる生き生きとした描写でソ連崩壊・ロシアの形成を描いている。

道上真有『住宅貧乏都市モスクワ/ユーラシアブックレット』東洋書店、2013年

ジョン・チャノンほか『ロシア/地図で読む世界の歴史』河出書房新社、2014年。ロシアの歴史を順を追い即地的に丁寧に整理しており、わかりやすく理解しやすい。

キャサリン・メリデール『クレムリン─赤い城塞の歴史(上・下)』白水社、2016年

平本一雄『世界の都市─5大陸30都市の年輪型都市形成史』彰国社、2019年。モスクワの歴史的な地層形成がわかる。

神野正史『30の都市からよむ世界史/日経ビジネス人文庫』日本経済新聞出版社、2019年

沼野充義・沼野恭子・平松潤奈・乗松亨平『ロシア文化55のキーワード/世界文化シリーズ7』ミネルヴァ書房、2021年。ロシアの国土・歴史・宗教そして日常生活などを写真・図などまじえ、わかりやすく紹介している。

(一社)日本地下鉄協会「世界の主要な地下鉄モスクワ」https://www.jametro.or.jp/world/russian.html

河村 茂(かわむら・しげる)

都市建築研究会代表幹事、博士(工学)

1949年東京都生まれ/1972年 日本大学理工学部建築学科卒業/都・区・都市公団(土地利用、再開発、開発企画、建築指導など)、東京芸術大学非常勤講師(建築社会制度)/現在、(一財)日本建築設備・昇降機センター常務理事など/単著『日本の首都江戸・東京 都市づくり物語』、『建築からのまちづくり』、共著『日本近代建築法制の100年』など

1949年東京都生まれ/1972年 日本大学理工学部建築学科卒業/都・区・都市公団(土地利用、再開発、開発企画、建築指導など)、東京芸術大学非常勤講師(建築社会制度)/現在、(一財)日本建築設備・昇降機センター常務理事など/単著『日本の首都江戸・東京 都市づくり物語』、『建築からのまちづくり』、共著『日本近代建築法制の100年』など

カテゴリー:歴史と文化 / 都市 / まちなみ / 保存、海外情報

タグ:都市の歴史