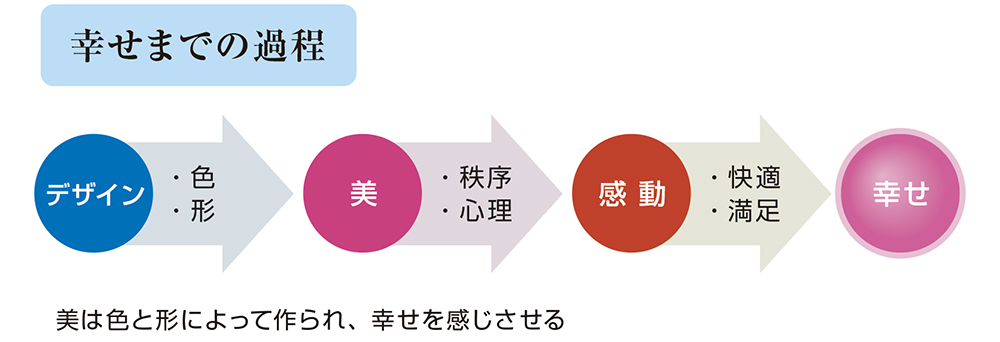

図1 美を捉えるのが感性である。美があっても感性が弱ければその美に気がつくことができない。人が幸せに生きるためにも感性を磨くことを怠ることはできない。

美を捉えるものが感性

色を使う理由ははっきりしています。美をつくるためです。建材が揃っているとき、後はどのように組み立てて美しい建造物にするかですが、色もまた同じなのです。揃っている色をどのように配色して美を完成させるか、それが配色技法の目的です。配色技法に入る前に、美とは何かについて簡単な定義をしておきましょう。「美しい」建築と簡単に言うことができますが、では美とは何者なのでしょうか。その本質について触れておきたいと思います。

あらゆる感動は美がつくり出します。人はその感動を生きる力に変え、さらに感動を得ようと努力します。なぜなら、感動が幸せを感じさせるからです。感動のない人生は幸せではありません。

美を捉えるアンテナが感性です。感性が美を捉えると感動につながります。感性が鈍いと感動も弱くなります。感性が鈍い人はかなり損をして生きていることになります。感性は年齢とともに鈍くなるといわれています。

子どものころは、ちょっとしたことでも感動していました。時には感性が鋭すぎて、すぐに泣いたり叫んだりしていました。初めて見たものに感動し、2度目のときにはそれが薄らぎます。同じものを見て何度でも感動できる感性を維持することは意外に難しいのです。

鈍くしないためには芸術や美しい景色に常に触れていることが必要です。そうしたものは何度見ても感動させてくれます。人は感性を磨くために映画を観たり音楽を聴いたりを繰り返すのはそのためです。

美を提供するには、美を知らなければなりません。美をより多く知るためには感性を磨かなければならないということです。(図1)

図2 感動は美によって生じる。感動こそ幸せの根源であり人々が求めるものである。それが美を必要とする理由であり、美を作る理由でもある。

美とは何か

では、美とは何でしょうか。美学で扱うテーマですが、簡単に言ってしまえば、感動できるものはすべて美です。美学でも、絵画、建築、彫刻、音楽、文学、演劇、など多くの領域にまたがっています。このように美はあらゆるところに存在しているといえます。料理を例にとると分かりやすいです。料理を食べながら「美味しい」と言いますが、まさに味の美を感じて感動しています。食べ終わると「ああ幸せ」と言い、幸福感を味わいます。料理を食べ、味覚に関連する感性で美味を捉え感動し、幸せを感じる、これが美の幸せまでのプロセスです。

美の感じ方は個人によって異なります。同じものを食べてもまったく同じ美を感じているということはありません。また味覚の好みに関しても日本人と西洋人では異なります。

これと同様のことが建築についてもいえます。和風と洋風それぞれ美しいと思っている人がいます。「住めば都」自分のところがいちばんいいと思うのが、人情です。どちらが美しいということではなく、それぞれの人にとっての美なのです。それを見ている人がその人の心の中に美をつくっているということです。

美学という学問は美がどのようにしてつくられているか、作品を対象として美とは何かを追求してきました。美は作品にあるという考え方ですが、美をつくっているのは見ている人であるという視点を欠いていました。

作品に美があるとしたら、その作品を見る人すべてが同じ美を感じるはずです。実際にはそうなりません。強いていうならば美を感じる人が多いとか少ないというだけのことで、美というのは絶対的なものではないということが分かります。

私たちの周囲には多くの美が存在しています。大自然や大都会、芸術やファッション、それだけではなく日常の生活の中にも美は存在しています。存在していますがその美に気づいた人だけが感動します。中にはほとんど気づかない人もいるのです。

感動するものなら、スポーツやゲームであっても美です。最も崇高な美は愛です。愛には大きな感動があります。(図2)

美の考え方

日本における美の概念はどのようなものでしょう。日本は中国の孔子(紀元前552または551~紀元前479年、中国の思想家)の教えである論語の影響を受けています。その中に「義」、「善」、「美」という3つの美の定義を表す言葉があります。どの字も羊が付いていますが、羊は生贄=供物の意味です。義は我を神に捧げるという意味ですが、自分のことを捨て相手のために尽くすということです。善は供物を台の上に捧げるという意味ですが、台の上に乗せられるだけの精一杯の気持ちを表しています。美は大いなる犠牲という意味ですが、人間として行える最大の犠牲を払うということです。自分の命を賭けて物事を行うという倫理観の元に成立していたのが美です。大工も職人もそうした気持ちで制作に励みました。そこに崇高な美が生まれると考えました。

使う道具に対して、義善美の道をともに歩むものとして「道具」と命名しています。道具は元々仏教用語です。大工が自分の道具を「命より大切」と口癖のように言う理由はそこにあります。道具はすり減るまで使いこなし、使えなくなれば供養をしたのも、義善美の思想が流れていることの現れです。

義は人としての正しい道であり、裏切りのない約束ともいえます。建築でいえば、期待に応える信用です。

善は元の言葉は自分の持てる力をすべて提供するという意味ですが、道理にかなっているという意味に発展しました。善意を通し、悪意を捨ててことに挑みます。

美はありとあらゆる犠牲を払うということから、相手を感動させるという意味に発展しました。美は建築家の目的であり、それによって相手の感動を得るものです。真剣さが伝わるものに人は感動します。

この東洋における義善美に対してヨーロッパでは真善美を基本にして教育や創造を行ってきました。古代ギリシャの哲学者でソクラテスの弟子であるプラトン(紀元前427~347年、古代ギリシャの哲学者)が、人間の普遍的な理想のあり方、あるいは普遍的な価値を示す概念として真善美の3つの概念を提唱しました。

真善美は、哲学においては「認識上の真」、「倫理上の善」、「審美上の美」といわれています。一般的な概念としては、嘘・偽りがなく、道徳的・倫理的に正しく、美と調和する状態をいい、人間の生き方の基本と考えられてきました。

義善美と真善美は求めるところはほぼ同じといえます。美をつくることは崇高で「清く正しく美しく」の人生をつくるのと同じということです。

図3 ミロのヴィーナスは、1820年小作農によってエーゲ海にあるミロス島で発見された。作者はティオキアのアレクサンドロスといわれている。製作年は紀元前130年~100年頃。黄金比が使われている。素材は大理石、寸法203cm。最高の美といわれている。

図4 四国でよく見られる観音像。東洋の仏像は、思索している雰囲気がある。ミロのヴィーナスが形から来ているとすれば、仏像は見る人の心精神的な共鳴を与えているといえる。西洋の美のとらえ方と東洋の美のとらえ方の違いが見て取れる。

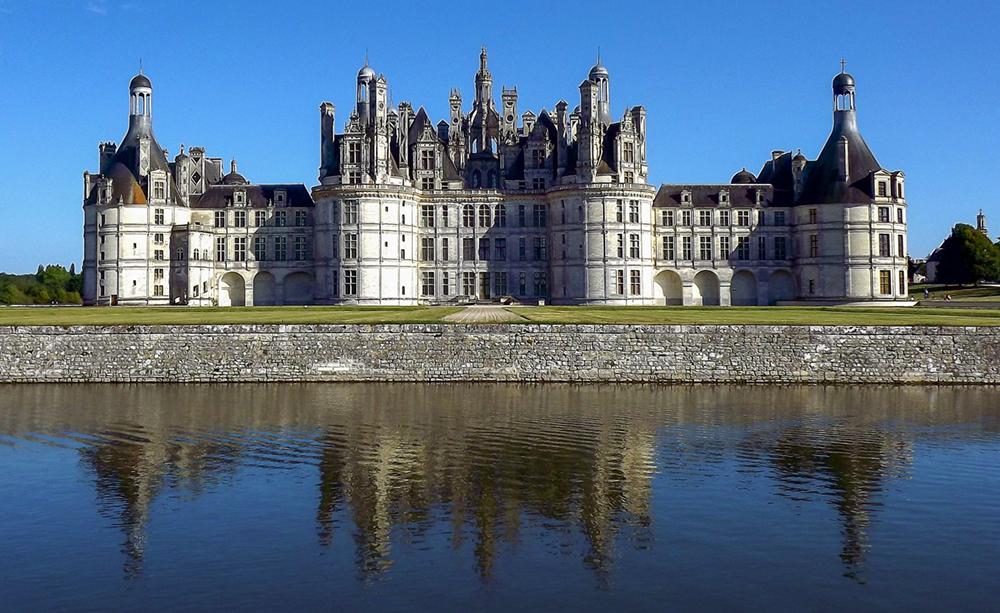

図5 日本の建築と西洋の建築の違いは、美意識や自然観の違いにあるといわれている。美の感じ方の問題でもある。

美の基準

日本は明治時代に入り急速に西洋化を推し進めました。西洋は進んでおり日本は遅れている、という考え方は、西洋のものは素晴らしいが日本のものはダサイという考え方を助長することになります。こうした舶来上等の思想は文化や芸術にも及びました。建築も日本建築から洋風建築に推移し、和洋折衷型も登場しました。建築の様式が変化すれば町並みも大きく変化していきます。ビルがあれば都会、藁葺きの家があれば田舎。自ら日本古来の文化的な価値を否定する傾向が強まりました。歴史的な民家や城郭がいとも簡単に破壊されたものも数多くあります。

こうした情況の中で、美に対する基準も変わっていきました。たとえばミロのヴィーナスをはじめとする彫刻を最高の美であるという評価をそのまま受け入れ、日本人の体型は不細工という極端な美意識も生まれてきました。

プロポーションや筋肉の付き方、彫りの深い顔立ち、それが美を測る基準であり、これまで日本美人といわれていた寸胴の体、平坦な顔立ち、短足のプロポーションなどは美の構成要素ではないと考えられてしまいました。

これは、前にも述べましたが、西洋美学の美は構成するものによってつくられる、という考え方が影響しています。これが美だ、という絶対的なものを求めている西洋と、絶対的なものは何もないとする無常の美を求める日本とでは美の質が異なります。(図3、4)

石造建築と木造建築の違いにも当てはまるものがあります。日本では歴史的にも大火が多く、その都度再建されてきました。火災に遭ってもすぐに再建するにはシンプルな構造が最適でした。洋風建築の装飾性と和風建築のシンプルさ、そこにはそれぞれの文化の美意識が反映されています。日本ではわびとさびといった自然との融合による無常の美が存在しています。(図5)

何を基準にして美を判断するか、美をつくる構成要素との関係を改めて見直す時期が来ています。自分なりの美の基準を持つことが求められています。

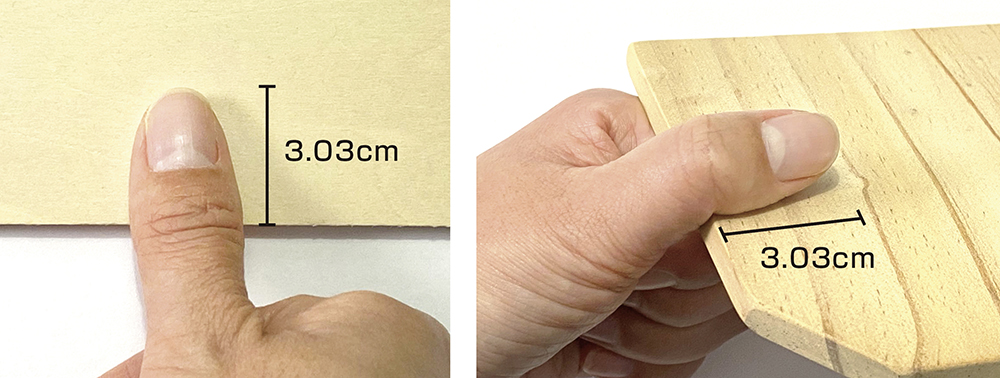

図6 1寸は親指が元になっている。親指は世界共通の長さの単位の元になっている。ものを測るとき手を使うのが便利だったからだ。1尺は両方の手を使うところがポイントになっている。

図7 「寸」は手の親指の象形文字から生まれた漢字である。「インチ」も同様に親指を指している。インチの場合は親指の爪の付け根の幅(2.54㎝)とされている。

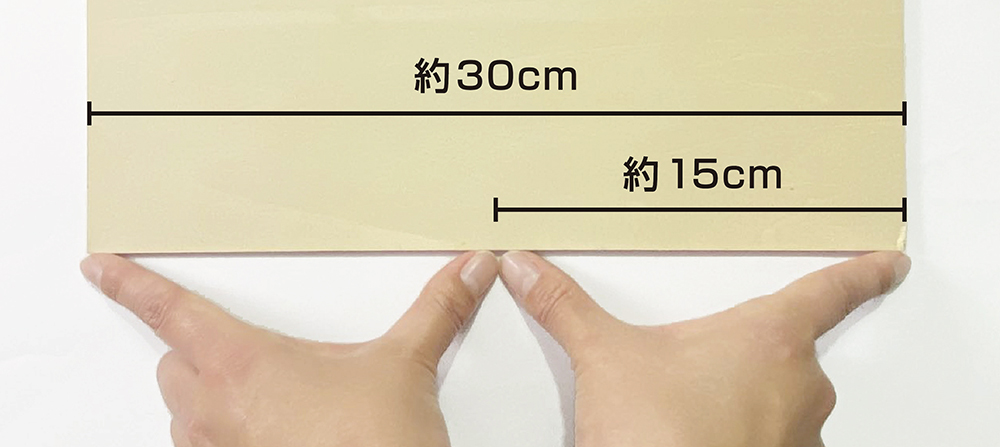

図8 1尺は日本建築では欠かせないモジュール。両手を使って計測するのに適している。

美を生み出す尺度

建物を建てる最も基本となるのがモジュール(寸法)です。空間をつくるためには高さ、幅、奥行きを決めなければなりません。木材を必要な長さや幅で切り揃える必要があります。その単位となるのが寸法です。あえていうまでもなく建築では寸法だけが重要なのではなく、比率とのセットで使われます。縦横の比率であったり、人間との関係であったりが、建築の美につながっていくことになります。

日本建築のモジュールとして尺貫法が用いられてきました。寸、尺、間が長さの単位で、その長さを掛け合わせたものが広さの単位の坪です。

モジュールの単位は人間の体が基準になっています。寸とか尺はスケールがないとき手を使って幅などを計測していた名残です。1寸(約3.03cm)は親指の意味ですが、親指の幅だといわれています。しかし、成人男子の親指の幅は平均2.4cmで3cmには届きません。親指の先から第一関節の長さが相応しく、測りやすいです。ちなみにヨーロッパでは1インチが約2.54cmです。

1尺(約30.3cm)は手を広げたときの親指の先から人指し指の先までの長さ(15cm)を基準にしていました。両手を使うと30cm、つまりこれが1尺です。このやり方も測りやすいです。「寸」という字は親指から来ていますが、海外のインチの単位はほとんど親指です。(図6)

フランス語のインチはpouceですがフランス語の親指pouceから来ています。同様にイタリア後のインチpolliceは親指polliceから来ています。(図7)

1寸と1尺の間には直接関係ありませんが、ちょうど1寸の10倍が1尺となりモジュールとして使われたと思われます。1尺の6倍が1間(約180cm)です。このモジュールは東アジアで広く用いられてきました。

1間は絶妙な長さで、入り口の高さ、寝たときの畳の長さなど、日本人には最適な長さでした。1寸や1尺も手を使う作業には最適でした。使いやすさを支えるモジュールは機能美を生み出すためのものでした。(図8)

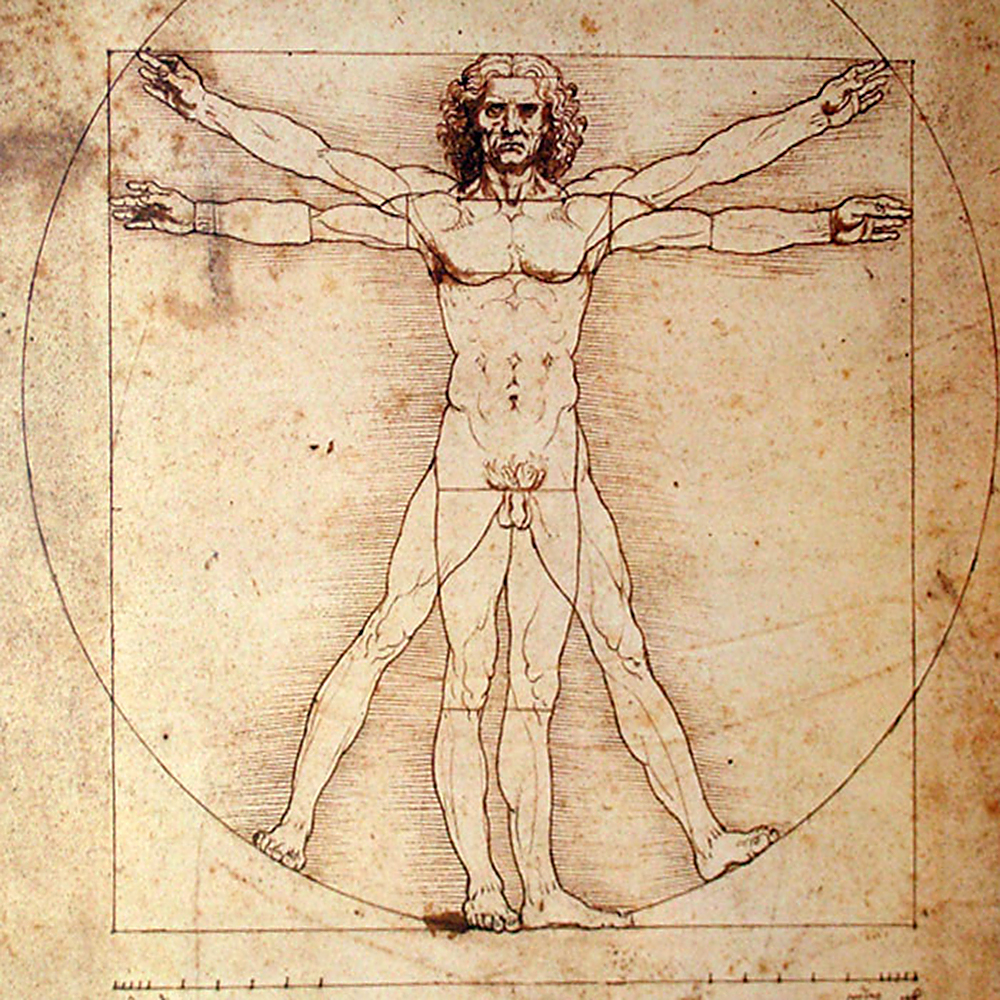

図9 レオナルド・ダ・ヴィンチは美の基準に人間を置き、黄金比を使ったモジュールを考案し、使用していた。人間の運動範囲を想定し、建築などの設計を行った。

図10 レオナルド・ダ・ヴィンチがモジュールを応用して設計に参加したといわれているフランス北中部のロワール地方にあるシャンボール城。縦横の比率が計算されている。

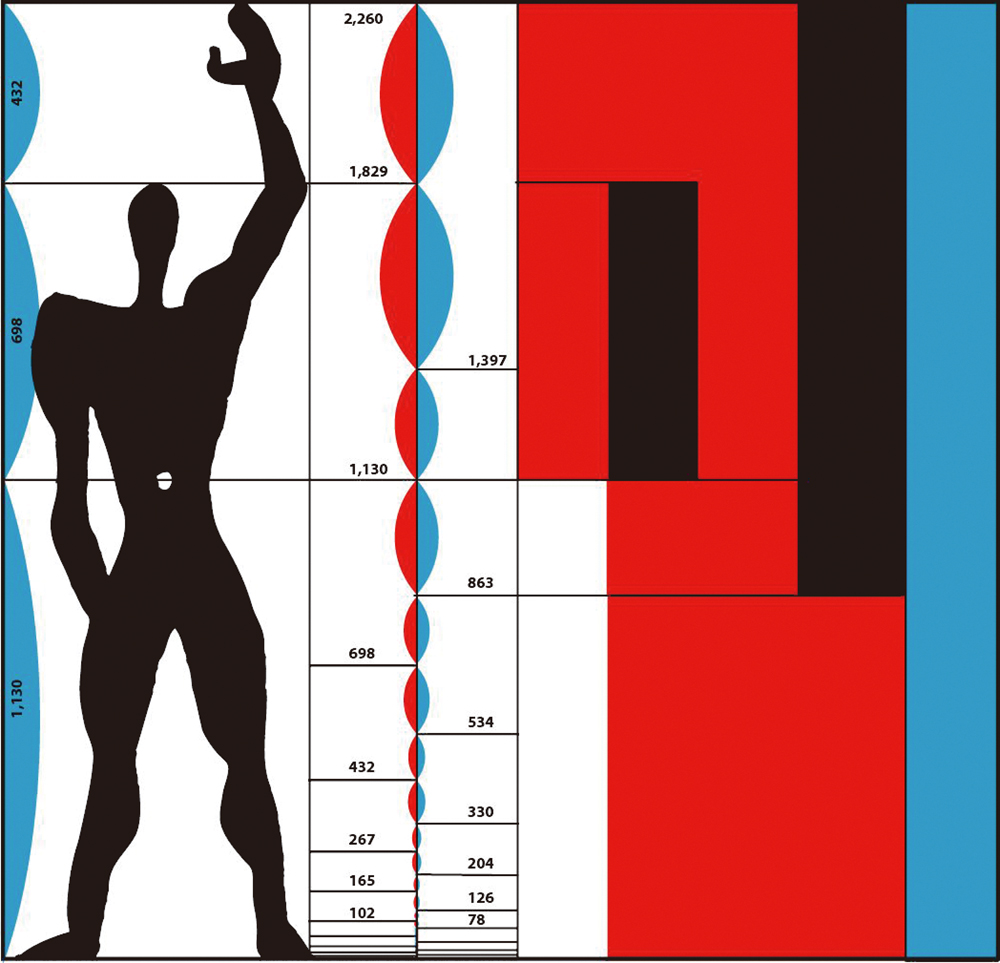

図11 ル・コルビュジエは黄金比のモジュールをさらに建築用に改良しモデュロールと命名し活用した。それは人間を単位とする建築の考えを具現化したものである。

図12 ル・コルビュジエの設計による国立西洋美術館。ル・コルビュジエから送られた図面には寸法ではなく、モデュロールが記されていた。

人間を基準として

人類が最初に求めた美は機能美だったともいえます。装飾品が感覚的なものであったのに対して、建築や道具は単位をもった構成的なものであったことが分かります。尺貫法の建築での使用は1966年以降禁止されました。しかし、その基本的なサイズは今も生きています。日本人の体系に合っているからです。そのため寸や尺の付いた物差しの製造は現在許可されています。間口の寸法や畳の寸法は尺貫法なしでは考えられません。

尺貫法をメートル法に変換して和風建築は現在も行われています。人間になじんでいるサイズはそんなに簡単に変えることはできないということです。

設計するときに美を作るための基準が求められるようになりました。モジュールはその第一歩でした。人間を基本としたモジュールで有名なのはレオナルド・ダ・ヴィンチ(1452~1519年、フィレンツェ共和国生まれ)です。

彼は黄金比を利用して人間の行動範囲を割り出して美を求めました。これを元に絵画だけでなく宮殿や橋の設計も行っています。美をつくるためのモジュールを追求しました。(図9、10)

そのモジュールを建築に応用したのがモデュロールです。モデュロールはル・コルビュジエ(1887~1965年、スイス生まれ、フランスで主に活躍した建築家)が提唱したものです。建築と身体のバランスを対比させるための物差しです。(図11、12)

建築に物差しは欠かせません。その物差しは単に形をつくるだけのものではありません。美をつくり出すためにサイズを利用しています。ただ美をつくるという漠然としたものでは、感覚に頼ることになります。

感覚に頼れば頼るほど相手が求めているものから離反する可能性が高まります。そこで確かなモジュールが必要になります。理想とする建築を実現するために、建築家は美のつくり方を探求してきました。美をつくるための物差しがあればいいのですが、美をつくるための方程式はいまだ実現していません。

そこでこれまでのサイズによるものづくりではなく、美の捉え方を変え、感動を与えるイメージの創出に焦点を当てることになります。美をつくるものがサイズではなく、比率や対比であれば、美的効果を発揮するイメージの創造が可能になります。

色も美をつくるためのひとつの要素ですが、色の対比によってイメージが生まれてくることに着目します。いずれにしても、そこには建築家の美意識が不可欠といえます。

次回は色に対比による美をつくるための配色ルールを解説します。

南雲 治嘉(なぐも・はるよし)

デジタルハリウッド大学・大学院名誉教授、南雲治嘉研究室長(先端色彩研究チーム/基礎デザイン研究チーム)、上海音楽学院客員教授、中国傳媒大学教授 先端デザイン研究室、一般社団法人日本カラーイメージ協会理事長、株式会社ハルメージ代表取締役社長

1944年 東京生まれ/1968年 金沢市立金沢美術工芸大学産業美術学科卒業

著書『デジタル色彩デザイン』(2016年)/『新版カラーイメージチャート』(2016年)

1944年 東京生まれ/1968年 金沢市立金沢美術工芸大学産業美術学科卒業

著書『デジタル色彩デザイン』(2016年)/『新版カラーイメージチャート』(2016年)