色彩のふしぎ 第4回

色彩生理学の時代へ──色はイメージによるコミュニケーションだけでなく、生理的な刺激を人体に与えている。色の生理的作用を効果的に利用する段階に。

南雲 治嘉(デジタルハリウッド大学名誉教授)

図1 縄文時代の赤

縄文時代にすでに色の力を利用して土器を始め種々のものが生産されていた。赤は神に捧げる色であり神聖な色とされていた。赤の発色(エネルギー)の強さ、誘引性の強さが認識されていた。赤は日本人が最も早く認識した色であるといわれている。

縄文時代にすでに色の力を利用して土器を始め種々のものが生産されていた。赤は神に捧げる色であり神聖な色とされていた。赤の発色(エネルギー)の強さ、誘引性の強さが認識されていた。赤は日本人が最も早く認識した色であるといわれている。

図2 鳥居の赤(朱)の意味

赤には邪気を払う力があると信じられていた。赤色の鳥居は邪気を境内に入れないためのものであり、聖域と俗世との境を意味していた。赤(朱)にはその力があると信じられていた。塗料として使われたベンガラ(ベニガラ=紅殼)は、遠くインドのベンガル地方(ベンガラの語源)からシルクロードを通ってもたらされた酸化鉄の色である。

赤には邪気を払う力があると信じられていた。赤色の鳥居は邪気を境内に入れないためのものであり、聖域と俗世との境を意味していた。赤(朱)にはその力があると信じられていた。塗料として使われたベンガラ(ベニガラ=紅殼)は、遠くインドのベンガル地方(ベンガラの語源)からシルクロードを通ってもたらされた酸化鉄の色である。

図3 古代ギリシャの色の研究

ギリシャの哲学者アリストテレスはすべての色は白と黒の混合によって生まれる、と主張した。ベンハムのコマは白と黒からできているが、回転させると色が現れる。アリストテレスがこれを知っていたかどうかはわからないが何かの現象を見て白と黒にたどり着いたと思われる。

ギリシャの哲学者アリストテレスはすべての色は白と黒の混合によって生まれる、と主張した。ベンハムのコマは白と黒からできているが、回転させると色が現れる。アリストテレスがこれを知っていたかどうかはわからないが何かの現象を見て白と黒にたどり着いたと思われる。

図4 ベンハムのコマ

色彩学者ベンハムが見つけた、白黒混合による色の出現をみるためのコマ。回転させると色が現れる。白にはすべての色があるので、何もない黒が白の電磁波を奪うことによって色が出現する。

色彩学者ベンハムが見つけた、白黒混合による色の出現をみるためのコマ。回転させると色が現れる。白にはすべての色があるので、何もない黒が白の電磁波を奪うことによって色が出現する。

図5 古代中国でも白と黒

中国では5000年前ぐらいから陰陽の考え方が成立しており、色の使い方にも影響していた。最も基本となるのは白と黒で、黒はすべてを生み出す色とされていた。白には何もないということから忌み嫌われていたが、白と黒が世界の基本とされていた。

中国では5000年前ぐらいから陰陽の考え方が成立しており、色の使い方にも影響していた。最も基本となるのは白と黒で、黒はすべてを生み出す色とされていた。白には何もないということから忌み嫌われていたが、白と黒が世界の基本とされていた。

図6 古代より日本も白と黒が基調

日本は中国から陰陽を学び、生活に生かしていた。伊勢神宮は代々天皇家の行事に携わってきた。天皇家の慶事には白黒の幕を張り巡らす。日本では白は神聖な色として庶民は着用することができなかった。日本では明治以降になって葬式の幕が白黒になった。

日本は中国から陰陽を学び、生活に生かしていた。伊勢神宮は代々天皇家の行事に携わってきた。天皇家の慶事には白黒の幕を張り巡らす。日本では白は神聖な色として庶民は着用することができなかった。日本では明治以降になって葬式の幕が白黒になった。

図7 日本の城の白と黒

戦国時代の日本の城は黒が流行った。昼間見ると強そうに見え、夜見ると目立たないというのが戦略的な考えにマッチしていた。江戸時代になると戦いそのものがなくなってきたので、白が多く用いられるようになった。白は優雅で、大きく見えるということで採用された。

上:黒の城、岡山城。下:白の城、姫路城。

戦国時代の日本の城は黒が流行った。昼間見ると強そうに見え、夜見ると目立たないというのが戦略的な考えにマッチしていた。江戸時代になると戦いそのものがなくなってきたので、白が多く用いられるようになった。白は優雅で、大きく見えるということで採用された。

上:黒の城、岡山城。下:白の城、姫路城。

まず色が持つ力を信じた

色が人の心理に影響をもたらすことを認識したのは最近のことです。色の科学的な力が分かっていなかった時代には、色には神聖な力があるという認識が強く、日本では縄文時代に朱が魔除けの力があると信じられていました(図1)。その後神器に朱が頻繁に用いられました。赤の鳥居は神聖な世界に卑俗なものが入り込まないようにするための役割を持っていました。赤は次第に縁起が良いものとして使われるようになりました(図2)。

紀元前、アリストテレス(ギリシャ)は、すべての色は白と黒の混合から生まれると主張しました。これを電磁波に置き換えると決して間違いではなく、その洞察力のすごさに驚きます。この考え方はその後2000年にわたって支配することになります。

これに通じるものにベンハムのコマと呼ばれているものがあります。白と黒のコマを回すと色が現れます。つまり白と黒の混合から色が生まれているということです(図3、4)。

古代中国でも白と黒は重視されていました。

黒(闇)はすべてを生み出す色として考えられ、秦の時代には最高位に位置する色として皇帝が使用しました。その後中国では縁起が悪い色になっていきますが、遣唐使などを送って初期の中国文化を取り入れた日本では黒は縁起がいい色として定着します(図5)。

日本の皇室は現代でも祝い事のとき白黒の幕を張ります。皇室に縁の深い神宮でも同様です。黒は明治時代にキリスト教が普及するまで縁起が良いとされ、黒猫などはありがたがれました。おめでたい結婚式なども黒が基調になっていました。今でも参列者の多くは黒を着ていきます(図6)。

中国では逆に、白は神聖ではあるが無に等しく、死に結びつくとされていました。それを受けて日本でも白は権力者や聖職者、あるいは死に逝く人、死者のみに許されていました。当然花嫁ですら白は着ることができず黒を着用しています。

日本における黒の認識は明治時代以降キリスト教の普及に伴い縁起が悪いものになっていきます。江戸時代縁起が良いとされていた黒猫は、明治時代から縁起が悪い動物とされてしまったのです。

ヨーロッパの褐色と白の建築物に比較して日本では黒を使う建築物も多く、日本人と黒の関係は生活全般に及んでいることが分かります。正月は黒に朱色の器で祝い、黒豆を食べます。色には人を災難から守る力があると信じ、色の力を生活の中に取り入れ、生きるための支えや知恵にしていました。

このように色の力が人間に影響することは早いうちから認識されていたことが分かります。

こうした色の力は人間の心理に関係なく人に影響を与えるものでした(図7)。

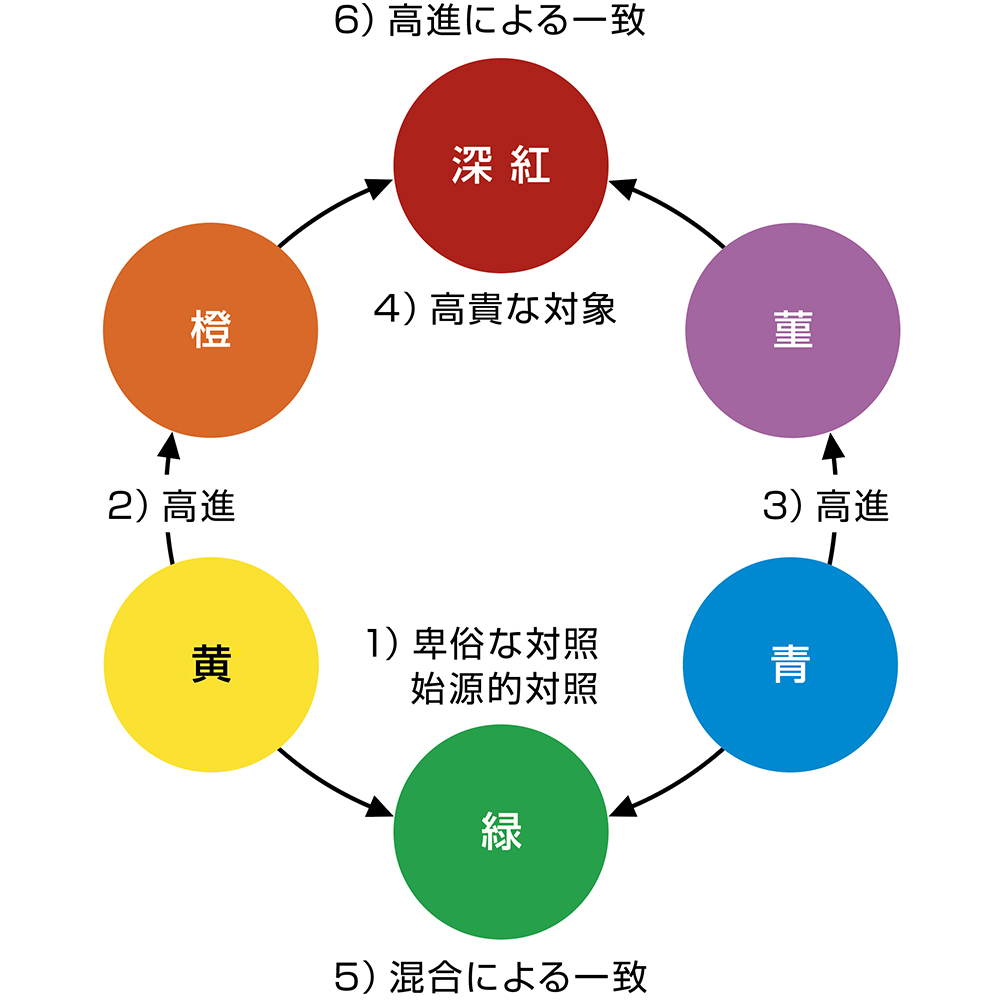

図8 ゲーテの主観から生まれた色彩論

ゲーテの色彩論の根幹となる色相環は彼自身の感覚で決めてしまったため、随所に矛盾が見られる。あらゆるものを対局させて分析しているが、中国の陰陽の方が奥が深い。

色の3原色にはまだ気がついていなかったが、青と黄の混色で緑や、赤と青の混色で菫色ができることをうまく利用した。しかし、スペクトルは光の色の世界、彼は絵具の世界の色をとらえたためにニュートンの光の世界の本質が理解できなかった。色が円環で結ぶのは誤りであることが理解できなかった。

ゲーテの色彩論の根幹となる色相環は彼自身の感覚で決めてしまったため、随所に矛盾が見られる。あらゆるものを対局させて分析しているが、中国の陰陽の方が奥が深い。

色の3原色にはまだ気がついていなかったが、青と黄の混色で緑や、赤と青の混色で菫色ができることをうまく利用した。しかし、スペクトルは光の色の世界、彼は絵具の世界の色をとらえたためにニュートンの光の世界の本質が理解できなかった。色が円環で結ぶのは誤りであることが理解できなかった。

色による心理作用の研究の始まり

色は次第に魔力的なものや吉凶占いに使われるようになりました。科学が介入できない神秘的な領域のものとして位置づけられていました。この名残は現在でもあります。占いや、宝石の色にあたかも力があるかのようにして利用されています。裏付けのない迷信でビジネスが展開するのもいずれできなくなるでしょう。色の本質が分かってきたのは17世紀になってからです。色を科学的に捉えたニュートン(英、1643 – 1727)は色彩学の祖といえます。人間の心に与える影響についての科学的な究明もニュートンらが始めました。ニュートンは色を光学として科学的に分析し、そこに主観を退け色の正体を明らかにしてからです。

ゲーテ(独、1749 – 1832)が色彩と心との関係に注目しますが、主観的な見方が強く、かなり陳腐なものになっています。ゲーテはあくまでもニュートンの色彩論の暴露が目標でしたので、強引さが目立っています。当時は生理的色彩として目に入る色を捉えようとしています。ゲーテは白を「透明に接する純粋な曇り」であるとしています。雪は透明な水が結晶して白く見えるのはその証拠であるとしているのです。

もちろんこれは光が電磁波であることやRGBが100%であるとき白に見えるという科学的な根拠を知らないところから生まれた理論であったということです。ゲーテの犯した罪は、現代の色彩システムにまで影響を与えてしまうことになりました(図8)。

色彩心理学への流れ

ゲーテの後、精神科医のフロイト(独、1856 – 1939)が色を生理的な視点から解明しようとしましたが、夢を分析したことで知られています。彼が打ち立てた心理学は現代心理学の基礎になっている部分が多数あります。フロイトは人間が色で何かを感じる原因について研究しています。そのほとんどは幼少の頃の生理的なきっかけや習慣に原因を求めました。後述する色彩生理学の先駆けといえます。フロイトはほとんど頭の中で組み立てたとしか思えないものがほとんどです。

たとえば、人が赤をみて興奮するのは、乳児の頃の空腹になると母親の乳首(赤系の色)を求め、授乳されると、欲求不満が解消され満足する行為が刷り込まれるからだとしました。成人して赤を見ると心を駆り立てると考えました。人間がキスをするのも同じ意味があるとしています。

これには疑わしい部分があります。私が学生だった時に色彩学の授業でこの説明を聞いて、色の世界は深いと感心しました。しかし、結婚し子どもが生まれてフロイトの説に疑問を持つようになりました。妻は母乳の出が悪く人工授乳でしたが、そのとき哺乳瓶の吸い口の色は黄色でした。うちの子は黄色を見て興奮すると思っていましたが、中学生になったとき赤と黄色を見せどちらが興奮するかと聞きました。すると赤だと答えたのです。

これはフロイトの説が崩れるきっかけとなりました。念のために中学生と高校生を対象に色による興奮の調査を実施しましたが、結果は赤が圧倒的でした。そのうちの4割が人工授乳で育ったということが分かりました。

赤を見て興奮するのは別の理由があることが分かりました。

その他にも、茶系の色は人を安堵させ、その原因は乳児の時の排泄行為から来ているとフロイトは説明しています。つまりウンコをするとすっきりするという感覚からそうなったとしています。しかし、これもフロイトは頭で考えたのだと思われます。子どもの排泄の処理は主に親がやっており乳児はウンコを見ていません。

フロイトの色彩心理はすべての原因を生理によったところから強引なものになってしまいました。ところが色彩心理学の基礎は理由も分からず「赤は人を興奮させる」というような結果だけを応用しているといえます。

現代色彩心理学の弱点

色彩心理学は実は形づくられてから10数年ほどしか経過していません。色彩心理学といわれている学問を紐解いてみるとほとんどが、ゲーテやフロイトの理論を基本としているものでした。科学的ではなく感覚的な領域から脱出することはできていません。ある色彩心理学の研究所の出している色に対する心理効果の説明文です。

赤については、

「赤は活力や食欲を増進させるなど、アクティブ印象を与える色です。気持ちを高める効果があるので、勝負どころで赤いものを身につける人も多いのではないでしょうか。アメリカの大統領選挙では赤いネクタイの着用率がいちばん高いそうです。

ポジティブイメージ…華やか・積極的・情熱的・生命力・愛

ネガティブイメージ…圧迫・怒り・嫉妬・危険・攻撃的」

という説明になっています。一読すると赤から受ける感覚的なものが多く心理効果はほとんど触れられていません。しかも「気持ちを高める効果がある」と書かれていますがその根拠は示されておらず、「昔からそう言われてきた」的な説明になっています。ポジティブとかネガティブに分けてイメージを紹介していますが、これもまったくの感覚の世界でしか成り立たちません。

赤を見て食欲を増進させる人は実際少ないです。私の研究室で赤のイメージをどのように捉えているのか調査したことがあります。中には、下品なので嫌いという人もいました。

これまで色と脳との関係、イメージの生成について説明してきたように、色から受けるイメージをどのように感じるかは個人によって異なります。

色による心の動きを説明するにはどうしても脳のメカニズムに基づかなければなりません。種々の色彩心理学を分析してきましたが、そのほとんどが眉唾物でした。

それを元にカラーセラピーと称するものが誕生したりしていますが、セラピーといえるほどの効果は期待できません。

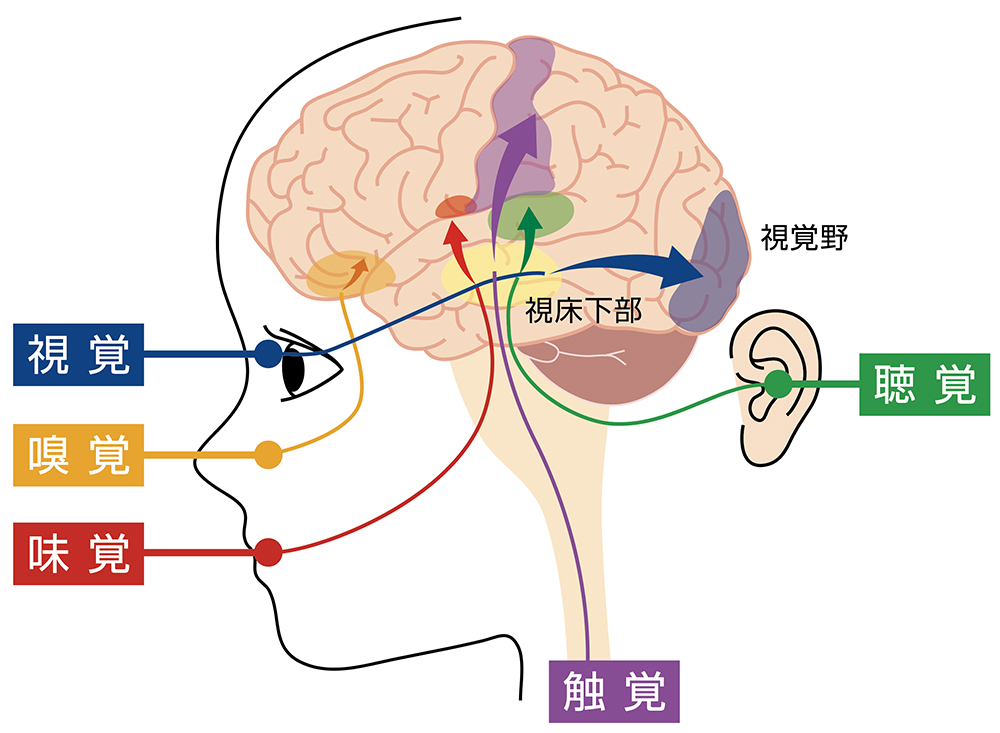

図9 五感の刺激が集まる間脳(視床下部)

人間の視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚は刺激となり脳に伝えられている。嗅覚を除く刺激は間脳にある視床下部に伝えられさらに下垂体や松果体に伝えられホルモンの分泌を行っている。色の刺激もその中の一つで、色によって異なるホルモンの分泌を行っている。色による生理に大きく関与していることがわかる。

人間の視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚は刺激となり脳に伝えられている。嗅覚を除く刺激は間脳にある視床下部に伝えられさらに下垂体や松果体に伝えられホルモンの分泌を行っている。色の刺激もその中の一つで、色によって異なるホルモンの分泌を行っている。色による生理に大きく関与していることがわかる。

色の生理的刺激

色は電磁波として視角野で画像(色)を再生し、側葉頭でイメージの生成を行うことを前回説明しました。実はそれ以外にもうひとつ重要な働きを行っています。人間の五感といわれるものは、すべて刺激として、ほとんどが脳の間脳にある視床下部に伝達されます。耳に入ってきた音は、鼓膜でデジタル信号に変換され、視床下部を経て脳の中のスピーカで再生され認識します。嗅覚は直接大脳辺緑系に伝えられ、瞬時に神経や分泌に作用します(図9)。

私たちが五感(嗅覚は除く)で受ける刺激は、デジタル信号に変換され間脳にある視床下部を経て感覚を生み出しています。人間の視床下部は外部情報を瞬時に感覚器官に振り分けています。色の刺激も視床下部にまず伝えられます。時々、間違って伝えられることがあります。音を聞くと色が見えたりする共感覚がそれに該当します。

皆さんは、人間が生活したり、行動したり、感じたりするときに、体の中で何が働いているのか知っていますか。もちろん血液は不可欠ですが、血液は主にエネルギー供給しています。どんなものでも動くためにはエネルギーが必要です。物が燃えてエネルギーが生まれますが、燃えるためには酸素が必要です。心臓や肺がそのための機械だとすれば、それをコントロールしているものがあります。

それがホルモンです。ホルモンこそ人間の生命活動を円滑に行うために適性の量を常に維持しなければなりません。ホルモンは100種類ほど見つかっていますが、これからもまだ見つかるとされています。

ホルモンは五感による刺激に対応して視床下部からの指令で下垂体や松果体などからホルモンが分泌されています。

色もまたそうした刺激のひとつであり、その刺激によって各種ホルモンの分泌を促しています。現代に入り急速に脳科学が進歩しましたが、色がホルモンの分泌にどのように関与しているかも解明されてきました。

図10 理髪店の赤と青の看板

中世ヨーロッパでは理髪店で血抜きのサービスが行われていた。体をむしばんでいる悪い血を抜くという、いわば治療行為がサービスとして行われていた。赤は動脈、青は静脈を意味している。

中世ヨーロッパでは理髪店で血抜きのサービスが行われていた。体をむしばんでいる悪い血を抜くという、いわば治療行為がサービスとして行われていた。赤は動脈、青は静脈を意味している。

赤とアドレナリン

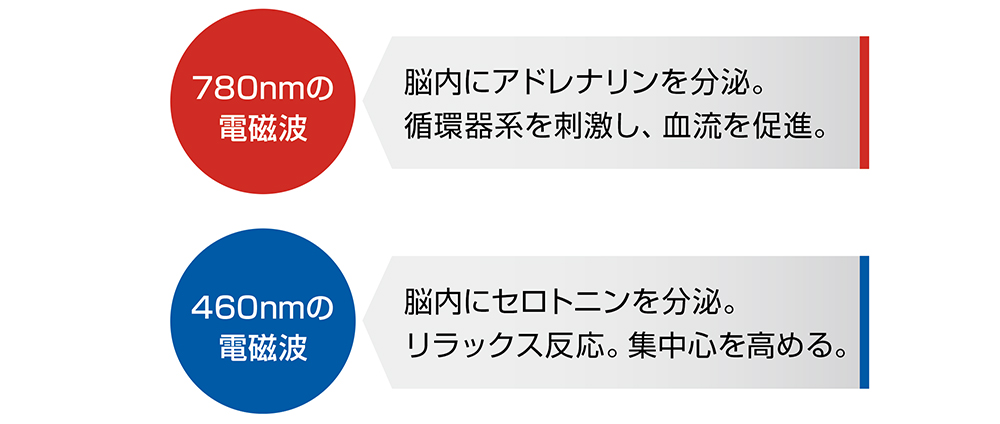

赤は780nmの電磁波ですが、視床下部から下垂体に伝達され、アドレナリンの分泌を促します。アドレナリンは血流を促進させ、血圧を上昇させます。そのため、興奮状態を増幅させます。低血圧の人に赤を見せることで血圧を上げたり、気持ちが沈む鬱的な人を元気にさせる力があります。また、女性に対して出産意欲を増進させるといわれています。赤とアドレナリンの関係は15世紀には既に確認されていました。ヨーロッパでは理髪店で血抜きというサービスをしていましたが、これは血圧の高い人は毒素によるものとされ、悪い血液を抜くという処置をしていました。理髪店の赤と青の看板は動脈と静脈を表しています。学者が抜き取られた血液中のアドレナリンの量を測定し、赤を見た後に増加することを発見しました(図10)。

赤を見ると高揚感が生まれ、気持ちが高ぶったように感じるのはこのアドレナリンの分泌によるものです。

赤によるリスクもあります。赤を長く見続けるとアドレナリンの効果が強すぎ、過度なエネルギーの燃焼によって疲労します。赤を見て最初は興奮して、後に疲労感を感じるのはこのためです。

図11 赤と青のホルモンの分泌

脳への刺激はすべてパルス(デジタル信号)で行われる。色によって分泌されるホルモンは異なる。赤と青は対照的なホルモンの分泌により逆の生理反応を生じている。

脳への刺激はすべてパルス(デジタル信号)で行われる。色によって分泌されるホルモンは異なる。赤と青は対照的なホルモンの分泌により逆の生理反応を生じている。

色によって生理的な反応は異なる

これとちょうど逆の刺激をもたらすのが青です。460nmの電磁波を見るとセロトニンというホルモンが生産されます。セロトニンは体内に10mg程度ありますが、主に小腸にあり整腸を管理しています。脳に0.2mgほどあり、脳内の神経伝達物質として働く脳内セロトニンと呼ばれています。この脳内セロトニンは、過度な緊張を解きほぐしリラックスした状態をつくり出します。睡眠と覚醒の両方のコントロールを行い、興奮を解消させます。その結果、集中心を高めることになります。

子ども部屋を青が見える場所に置くことは、勉強に集中させる意味で効果があるとされてきましたが、それはセロトニンの力によるものであることが実証されました。

青を見るとセロトニンが分泌されるということはまだ確定的なものにはなっていませんが、色々な傍証によって裏付けられています。男性と女性とでは、セロトニンの生産能力が異なります。男性の方が1.5倍高い能力を持っています。感情的にならず理性的に生活しなければならなかったのだと思います。狩猟や戦では、冷静さがより求められます。

男性が青を好むというのも、男性がセロトニンをより必要としているからだと言われています。色の好みに性差があるのは、それぞれの性がその色を本能的に必要としているという考え方には、以上のような根拠があるといえます。

青によるリスクは、青1色の部屋に3時間いただけで、動機が激しくなり、3日間で、鬱的になるという調査結果があります。つまり1色の空間で長時間過ごすことは何らかの身体に及ぼす影響があるということです。

色による心理作用よりも、生理作用の方が科学的に解明されています。心理作用は生理作用の二次的な作用ではないかとも考えられます。色による生理作用を色彩生理といいます。この色彩生理の考え方がこれからの建築やデザインを大きく変えていくように思えます。

色は1色で使われることはまずありません。複数の色の組合せによってさらに複雑な生理作用を及ぼします。色彩生理学はデジタル色彩の核心ともいえるものです(図11)。

今回は青と赤の2色に触れましたが、次回はホルモンとの関係が分かっている他の色について解説します。

南雲治嘉(なぐも・はるよし)

デジタルハリウッド大学・大学院名誉教授、南雲治嘉研究室長(先端色彩研究チーム/基礎デザイン研究チーム)、上海音楽学院客員教授、中国傳媒大学教授 先端デザイン研究室、一般社団法人日本カラーイメージ協会理事長、株式会社ハルメージ代表取締役社長

1944年 東京生まれ/1968年 金沢市立金沢美術工芸大学産業美術学科卒業

著書『デジタル色彩デザイン』(2016年)/『新版カラーイメージチャート』(2016年)

1944年 東京生まれ/1968年 金沢市立金沢美術工芸大学産業美術学科卒業

著書『デジタル色彩デザイン』(2016年)/『新版カラーイメージチャート』(2016年)