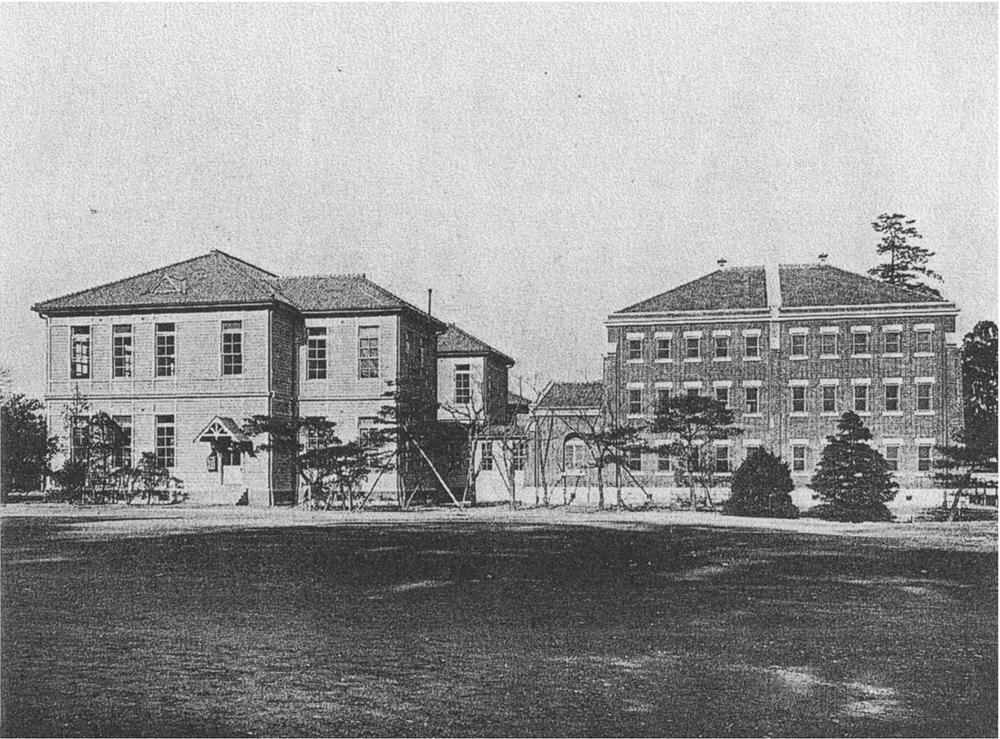

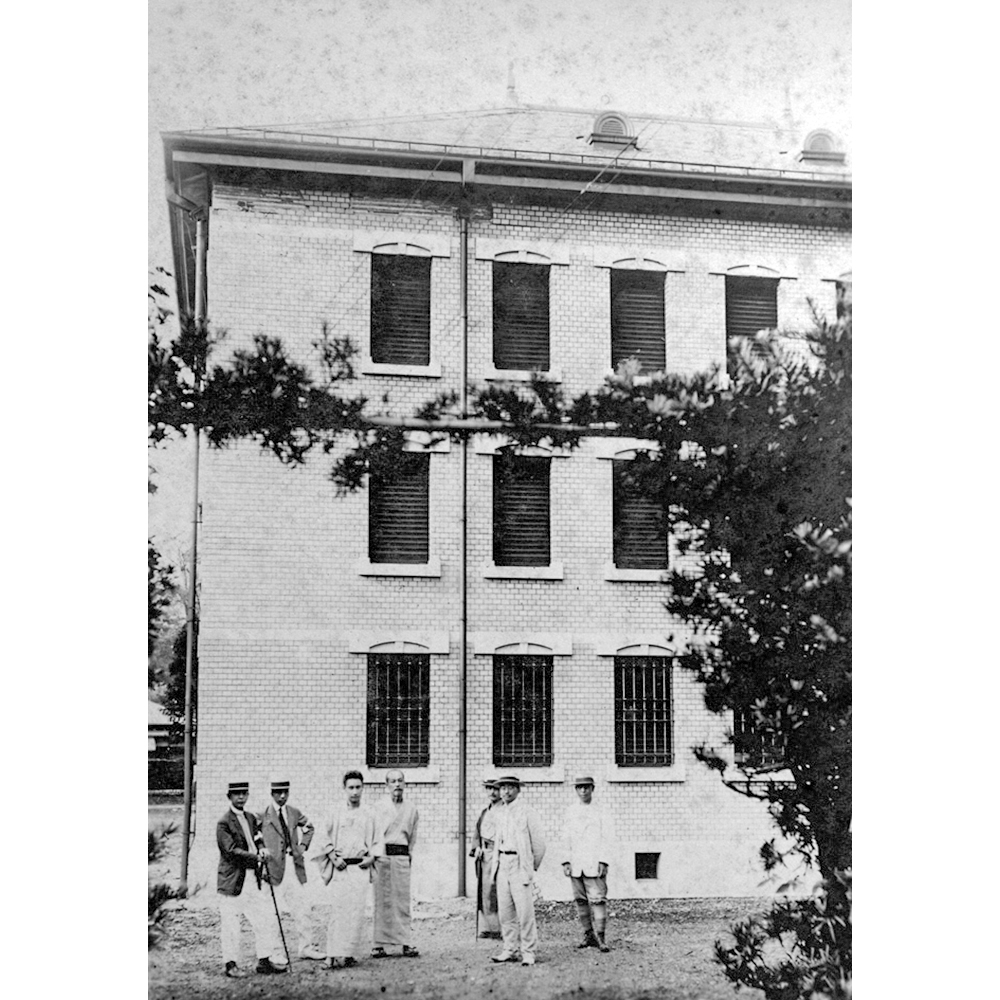

写真❶ 旧三井文庫第二書庫外観(藤岡撮影)

はじめに──身近な建物から学べる例

前回紹介した東京中央郵便局(1931)は有名建築家の作品だったが、建築史はそのような建物だけを扱うわけではない。今回は、それと対照的な、無名の建物の中にも建築史的価値が認められる例を示したい。紹介するのは三井文庫の第二書庫として1922(大正11)年に建てられたもので、品川区の戸越公園のそばに建っている(写真❶)。周知のように、三井家は江戸の豪商で、戦前には三菱と並んで日本を代表する財閥だった。三井家はその修史事業のために日本橋駿河町に「三井家編纂室」を設けていたが、1918(大正7)年に名称を「三井文庫」に改め、東京府荏原郡平塚村大字戸越(現・品川区豊町1-16-10)の三井家別邸内に移転した。そこには、鉄筋コンクリート造で平家の事務室と3階建ての書庫2棟がつくられたが、そのうちで唯一現存するのが今回紹介する第二書庫である。この建物は、隣接する戸越公園改修の際に取り壊されることになっていたが、品川区がその建築史的価値を認め、災害時の備蓄用の倉庫として残すことになった。その際に当初の木造小屋組が鉄骨に代えられた(屋根勾配は同じ)。

なお、この地は1949(昭和24)年に文部省所管となり、その2年後に同省管轄の国文学研究資料館になった時に当該書庫はその一号書庫となり、その後同館が立川に移転したあと、品川区に移管された。また、三井文庫は中野区上高田で公益財団法人として活動している。

写真❷ 南葵文庫新館・事務室外観(『南葵文庫概要』、南葵文庫、1908)

三井文庫建物の設計者・山口孝吉

三井家別邸に三井文庫が設けられた時につくられたのは事務室と第一書庫だった。その起工は1917(大正6)年秋で、竣工は1918(大正7)年4月頃と考えられる。現存する第二書庫は、事務室増築に合わせて、1922(大正11)年7月に第一書庫北側に建てられた。この一連の建物の設計者は、当時東京帝国大学営繕課長だった山口孝吉(1873-1937)である。山口を推薦したのは三井家編纂室顧問の三上参次(1865-1939、東京帝国大学教授で歴史学者)で、推薦理由は「同氏建築ハ世評着実ナル建築ニシテ特ニコンクリートニ於テ造詣深ク、ソノ負荷力ニハ十分ノ研究アリ。彼ノシーマンSemant(Cement)tile并ニ人造石大理石ハ独創ニカゝルモノナリ」 1)というものだった。鉄筋コンクリート造の知識があることにわざわざ言及しているのを奇異に感じるかも知れないが、大正中期においては、鉄筋コンクリート造はまだ発展途上の技術で、水セメント比すら確定していなかったので、当時においては意味のあることだったのである。

建築史の研究者の中でも山口のことを知る人は多くないが、鹿児島県出身で、帝国大学造家学科(東大建築学科の前身)を1897(明治30)年に卒業した建築家であり、片岡安(1876-1946)や武田五一(1872-1938)と同級である。石川県技師や海軍技師を経て、東京帝国大学技師・営繕課長として、明治40(1907)年6月から大正12(1923)年7月まで同大学の営繕を担当した。しかし退官直後の関東大震災でその多くが失われたこともあってか、その名も忘れられることになった。彼の設計で東大本郷キャンパスに現存するのは理学部化学東館(鉄筋コンクリート造、1916)だけである。ちなみに、東京帝国大学正門・門衛所(現存、1910)は伊東忠太の設計とされるが、山口の逝去を報じる『建築雑誌』1937(昭和12)年11月号の「時報 故正員山口孝吉君」では、「此処で先生の作品の一つとして帝大正門を特筆したいと思ひます」(筆者は元部下の井原寅松)と記されている。

彼の代表作には南葵文庫(1902、1908)もある。これは紀州徳川家当主の徳川頼倫(1872-1925)が、1896(明治29)年に海外で見学した図書館に感銘を受け、紀州徳川家に伝わる膨大な書籍の収蔵・閲覧のために、東京麻布の屋敷内に設けた私設図書館で、旧館と新館・事務室・書庫2棟で構成されていた。そのうち、新館と事務室・第二書庫(写真❷、1902、1908)が山口の設計で、前2棟が木骨造石張り、書庫はレンガ造だった2)。婦人用の閲覧室と食堂を設けるなど、明治後期では革新的かつユニークな図書館として注目すべきものである。なお、金沢に残る旧石川県第二中学校(現・金沢くらしの博物館・重要文化財、1899)は山口の文部省技師時代の作品だが、それは金沢出身の建築家・谷口吉郎(1904-79)が通った学校である。

写真❸ 早稲田大学図書館外観(『早稲田大学開校東京専門学校創立廿年紀年録』、早稲田学会、1903)

当時の図書館の設計趣旨

三井文庫の新築工事に先立って、三井家編纂室主任の岡百世らが帝国図書館(1908)、慶應義塾大学図書館(1912)、南葵文庫(1902, 1908)、深川図書館(1909)、早稲田大学図書館(前掲)、日比谷図書館(1908)を見学している。このうち南葵文庫は、前掲のように山口の設計で、その書庫2棟はレンガ造だが、第二書庫の梁間が5間(9.0m)で、三井文庫のふたつの書庫とほぼ同寸である。これらの図書館で目につくのは、書庫の防火に配慮していることである。たとえば、早稲田大学図書館(写真❸)では、閲覧室が木造2階建てであるのに、書庫はレンガ造3階建てで「中央に厚き防火壁を設けて、各層を二室に分かち、通行口には各防火扉の設あり」 4)だった。書庫を含めてレンガ造の慶應義塾大学図書館では、「図書館の生命とも云ふべき書庫をば全く他の部分と画立して独立させ、そして他の部分と通ずる出入口には防火鉄扉を付した。(中略)又、書庫の窓及び出口には悉く防火鉄扉を付した」 5)とある。また、日比谷図書館では、閲覧室は木造2階建てだが、書庫はレンガ造4階建てで、巻き上げ式の防火シャッターを各窓に設けていた。これらの例から、書庫の防火が重要な課題だったことがうかがえる。ちなみに、日比谷図書館の書庫では、鉄骨梁と鋳鉄柱で書架の重い重量を支えていた。

ただし、レンガ造では完全な防火はできない。というのも、その小屋組は木造か鉄骨造のトラスで、1階床は束立ての木造になるからである。慶應義塾図書館(曾禰中條設計事務所)は閲覧室・書庫ともレンガ造だったが、太平洋戦争中の空襲で爆弾が屋根を突き抜け、書庫を含め、内部が全焼している。

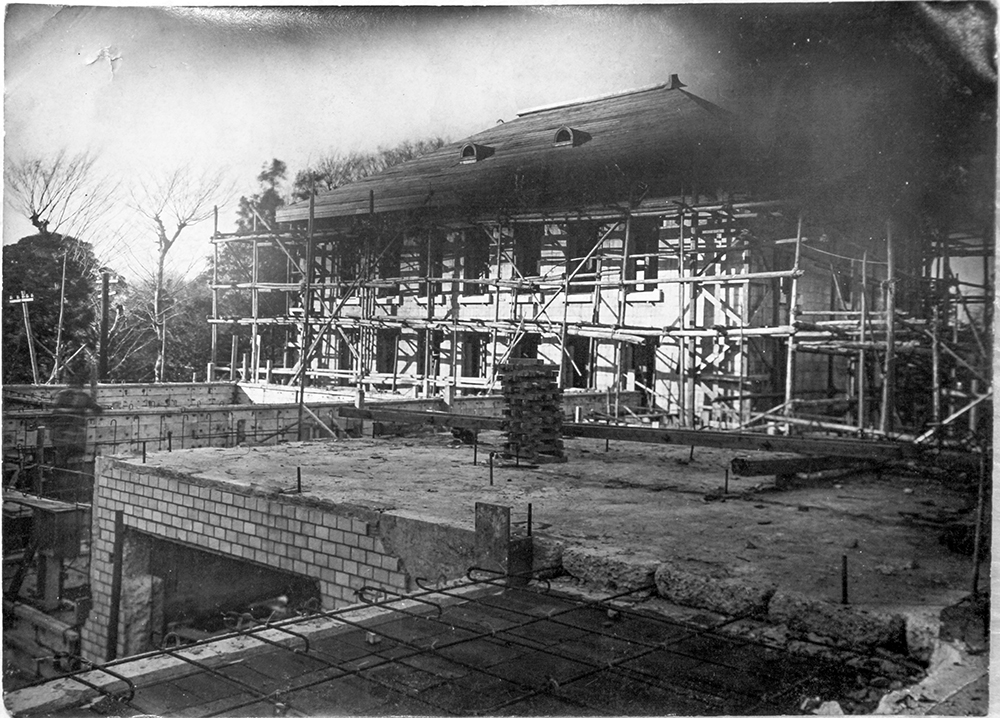

写真❹ 三井文庫第一書庫工事写真(三井文庫蔵)

写真❺ 旧三井文庫第二書庫3階屋根スラブと外側壁の間の空隙(藤岡撮影)

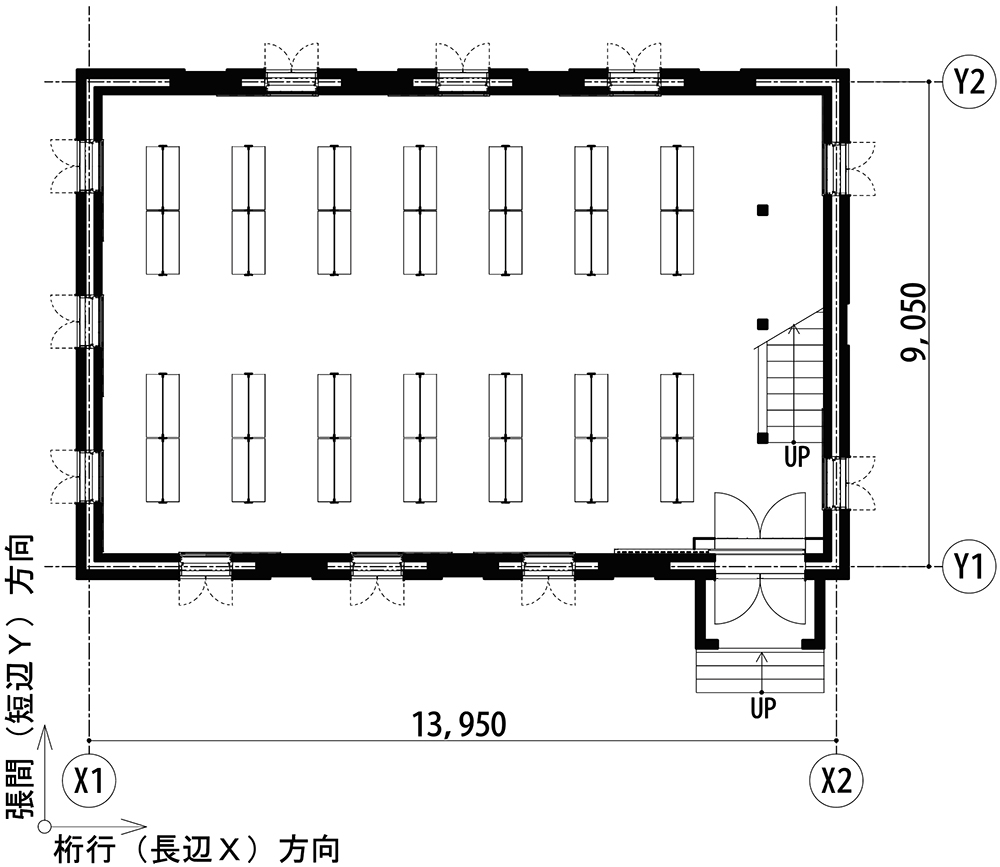

図① 旧三井文庫第二書庫平面図(『品川区国文学館第一史料庫耐震診断評定書』(品川区、2010)

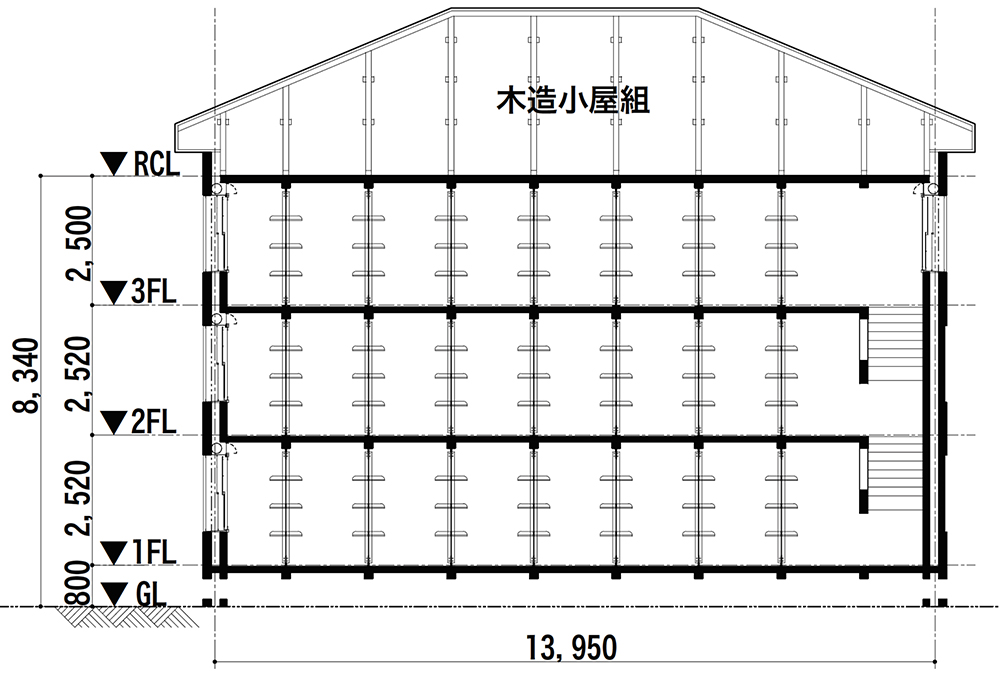

図② 旧三井文庫第二書庫縦断面図(『品川区国文学館第一史料庫耐震診断評定書』(品川区、2010)

写真❻ 旧三井文庫第二書庫内部(藤岡撮影)

二重壁式鉄筋コンクリート造の書庫

三井文庫につくられたふたつの書庫は平面の形式と規模が同じで、入口が第一書庫では北側、第二書庫では南側にある点だけが異なる。現存する旧第二書庫は、鉄筋コンクリート造3階建てで、鉄板葺きの寄棟屋根が架かっている。三井文庫蔵の第一書庫建設中の写真(写真❹)から、当初の屋根形状は現状とほぼ同じだったことがわかり、三井文庫蔵の支払記録から、竣工時にはスレート葺きだったことも確認できる。このふたつの書庫でまず注目されるのは、当時の鉄筋コンクリート造ではきわめて稀な二重の壁式構造になっていることである(図①、②)。18cmの空隙を介して、外側の壁厚が15cm、内壁厚は12cmである3)。そして、床スラブを支える梁が外側の壁まで延びて、この2枚の壁をつないでいる(写真❺)。二重壁にした理由を示す文書は発見できていないが、所蔵史料を湿気から守るためと見るのが妥当だろう。

また、戦前の鉄筋コンクリート造はラーメン構造がほとんどで、壁式は当時においては稀だった。しばしば、日本最初の壁式鉄筋コンクリート造建物として内藤多仲邸(木子七郎+内藤多仲、1926)があげられるが、三井文庫の第二書庫の方が古いだけでなく、より手の込んだものである。そして、現存しないものの、それと同形式の第一書庫は1918(大正7)年竣工だったのだから、壁式鉄筋コンクリート造の歴史はさらに遡れることになる。

実は、最近この二重壁式鉄筋コンクリート造のさらに古い例が見つかった。その取り壊し時の調査結果が来年建築学会で発表されるようなので、ここではその詳細には触れないが、1910(明治43)年竣工の地下1階地上3階建ての収蔵庫だった。

三井文庫の書庫における2番目の注目点は、3階天井(屋根)スラブと1階床に至るまで鉄筋コンクリート造にして、内部を鉄筋コンクリート造で囲っていることである。というのも、大正中期まではレンガ壁を鉄筋コンクリートで置き換えただけのものが多く、壁や中間階の床スラブは鉄筋コンクリート造だが、小屋組は木造か鉄骨のトラスで、1階床を束立ての木造にすることが多かったからである。三井文庫書庫の場合、開口部が防火上の弱点になり得るが、すべての窓の二重壁の間に鋼鉄製の巻き上げシャッターが配されていた。この建物では3階天井(屋根)スラブも鉄筋コンクリート造にしていたわけだが、陸屋根では雨漏りを完全には防げないと見たのか、その上にお神楽で木造小屋組の寄棟屋根を載せていた。何重にも安全対策を施していたわけである。

さらに注目すべきはこの書庫の梁成の低さである。この建物の梁間方向の差し渡しは、二重壁の中心を基準にすると、9.5mであるのに、その間に架かる鉄筋コンクリート造梁の成は20cm程度にすぎない。普通ならば、その4倍以上あってもおかしくないのに、その梁成で書架の重い荷重に耐えている。それを可能にしているのは、その下に6本ずつ1列に並ぶ鉄骨の十字形柱である(図②、写真❻)。それは各階の書架を支えるだけでなく、梁の支持材を兼ねているわけである。この鉄骨柱は、4本の山型鋼を背中合わせにして十字形の間柱とし、それを1.2mピッチで3本セットにしたものを1.8m隔てて1列に並べたもので、1.6mピッチで並ぶ鉄筋コンクリート造梁に受け金物を介して緊結されている4)。先掲の他の図書館の書庫にはこのようなやり方は見られず、二重壁とともに、この書庫特有の巧みな構造的工夫といえる。ちなみに、これらの鋼材には「Illinois C. USA」の刻印があるので、アメリカ製である。当時の日本では、国会議事堂(旧・帝国議会議事堂、鉄骨鉄筋コンクリート造、1926)のように、すべて国産品でつくるという方針だったものは別として、アメリカやイギリス製の鉄骨を使うことが多かった。それは八幡製鉄の鋼鉄生産量が建築部門の需要に応じきれなかったためである。

この書庫の二重壁のコンクリートをどうやって打ったのかという疑問は残る。先述のように、二重壁の間隔は18cmにすぎず、1階分の壁の型枠をその両側に並べてコンクリートを打つと、その脱型がむずかしくなるからである。その空隙には型枠はいっさい残っていないので(捨て型枠ではないので)、考えられる打設法は、1階分を数段に小分けして、少しずつ打ち継いでいくというものである。図②に示すように、階高がすべて同じなので、同じ型枠を使いまわして打ち継いでいったかもしれない。

以上に示したことから、この書庫の構造形式が当時としてはかなりよく考えられたものだったことが見えてくる。内部を完全に鉄筋コンクリート造で囲っているのは、書庫の防火を確かなものにするために、当時においては最善の方法だったといえるし、二重壁を採用して防湿にも配慮したということだろうから、この一連のアイデアは高く評価できる。

ちなみに、写真❹には手前に事務所の屋根が写っている。それを見ると、手前の平家の事務所の屋根も鉄筋コンクリート造陸屋根であることがわかる(その上にお神楽で木造小屋組を載せた)。事務室にまで書庫と同様の防火・防水対策をとったことをうかがわせるわけで、設計者の用意周到さがうかがえる。なお、この第二書庫の外装は、先の三上参次の推薦文に出てくるセメント・タイルで、覆輪目地になっている。

写真❼ 関東大震災直後の9月7日撮影の三井文庫第一書庫(三井文庫蔵)パラペットのタイルの一部が剥がれて下地の木摺が見えている。

写真❽ 旧三井文庫第二書庫開口部内側の防火扉(藤岡撮影)

関東大震災直後の防災強化工事

第二書庫の竣工からほぼ1年後に起きた関東大震災での被害は軽微で、『三井文庫の沿革 岡主任談』(三井文庫蔵)によれば、「大正十二年九月一日突如トシテ起リタル大震災ニハ幸ニシテ火災ナカリシモソノ震災ノ被害状況左ノ如シ 一、第一書庫入口シャッター上部破損 閉ヂズ 二、屋根取付箇所ノ破損、シーマン、タイルノ破損」という程度だった。それは三井文庫に残る写真からも確かめられる(写真❼)。ふたつの書庫自体に大きな問題はなかったものの、三井家は、関東大震災の被害の多くが揺れよりも火災によるものだったことを重く見て、書庫の防火性能をさらに高める工事をすぐに実施した。その改修の内容は、書庫3階天井スラブ上の外壁頂部(当初は木造で、木摺にタイル張り)をコンクリート造に変更するとともに、開口部を市松模様にコンクリートでつぶして火が入る危険を減らしつつ、当初の開口部の楣と窓台の石を撤去して人造石研ぎ出し仕上げに代え、その開口部(玄関部を含む)に、鋼板を枠にした人造石研ぎ出しの防火戸を、開き戸として外側に、そして室内側では、スチールサッシ上げ下げ窓両脇の内壁に引き込み戸として増設するというものだった(写真❶、写真❽) 5)。この改修設計も山口が担当した。当初の設計では、屋根スラブと最上層のコンクリート造壁の間に二重壁の隙間があり(写真❺)、小屋組は木造だったから、そこから火が入る恐れがなかったわけではない。しかし、改修時にその二重壁内側の開口部に引き込みの防火戸をつけたので、外からの火を完全に遮断できることになった。

火災で甚大な被害を出した関東大震災の教訓に学んで、直ちに防火性能を高める工夫をしたわけで、高く評価すべきことといえる。この改修工事は1926(大正15)年3月に完了した。その改修費は当初の工事費の約1/3を要しており、被害が軽微だったにもかかわらず、それだけの費用を投じて直ちに建物の防災性能を高めたことは、三井家の見識の高さを示すものである。

品川区がこの建物を残すことにしたのは、この一連の防災対策を教訓として後世に伝えるためでもあるし、隣接する戸越公園は指定緊急避難場所なので、この建物をその備品保管庫に転用したのである。それは関東大震災の教訓を踏まえた活用法ともいえるわけで、歴史的建造物の保存という観点からも好ましいことといえる。

地味な建物からも学ぶ姿勢

旧三井文庫第二書庫に目を留める建築家はこれまでいなかっただろう。しかし、それに関連する資料をもとにていねいに調べると、この建物がただものではないこと、その設計者が、防災対策としてさまざまな手法を無駄なく巧みに組み合わせていたことが見えてくる。過去よりも今のやり方のほうが優れているとは限らない。適用できる手法や材料の多さという点でいえば、後の時代の方が明らかに優っているが、技術の組み合わせ方に注目すると、過去の実例からさまざまなことが学べるのである。使える手法は時代によって制約がある。その一方で、最新技術を駆使したからといっていい建築になるという保証はない。さまざまなリスクを想定し、その対策のために手持ちの技術を組み合わせながら、巧みなデザインに仕立て上げるのは簡単ではない。その意味で、今回紹介したような一見地味な建物に謙虚な姿勢で向きあえば、そこからさまざまなことが学べるということである。山口孝吉のように、いい仕事をしながら忘れられた人びとの考え方や技術を、現存建物や資料をもとに再評価しながら後世に伝えるのも建築史の役割である。

[註]

1)『三井文庫の沿革 岡主任談』(三井文庫蔵)

2)『南葵文庫概要』(南葵文庫、1908)、pp.6-19

3)『国文学館第一史料庫耐震評定書』(品川区、2010)による。なお、外側の壁まで通る梁と1階床スラブで、2列の外壁が緊結されている。

4)鉄骨間柱両端部の受け金物はボルトで上下の梁に固定されているが、梁を貫いて上下に繫がっているわけではないことをレントゲン探査で確認した。

5)『書庫改築費請取綴』(三井文庫蔵)

1)『三井文庫の沿革 岡主任談』(三井文庫蔵)

2)『南葵文庫概要』(南葵文庫、1908)、pp.6-19

3)『国文学館第一史料庫耐震評定書』(品川区、2010)による。なお、外側の壁まで通る梁と1階床スラブで、2列の外壁が緊結されている。

4)鉄骨間柱両端部の受け金物はボルトで上下の梁に固定されているが、梁を貫いて上下に繫がっているわけではないことをレントゲン探査で確認した。

5)『書庫改築費請取綴』(三井文庫蔵)

藤岡 洋保(ふじおか・ひろやす)

東京工業大学名誉教授

1949年 広島市生まれ/東京工業大学工学部建築学科卒業、同大学院理工学研究科修士課程・博士課程建築学専攻修了、工学博士。日本近代建築史専攻/建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインについての研究や、近代建築家の研究、近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存にも関わる/主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)など/2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞

1949年 広島市生まれ/東京工業大学工学部建築学科卒業、同大学院理工学研究科修士課程・博士課程建築学専攻修了、工学博士。日本近代建築史専攻/建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインについての研究や、近代建築家の研究、近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存にも関わる/主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)など/2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞