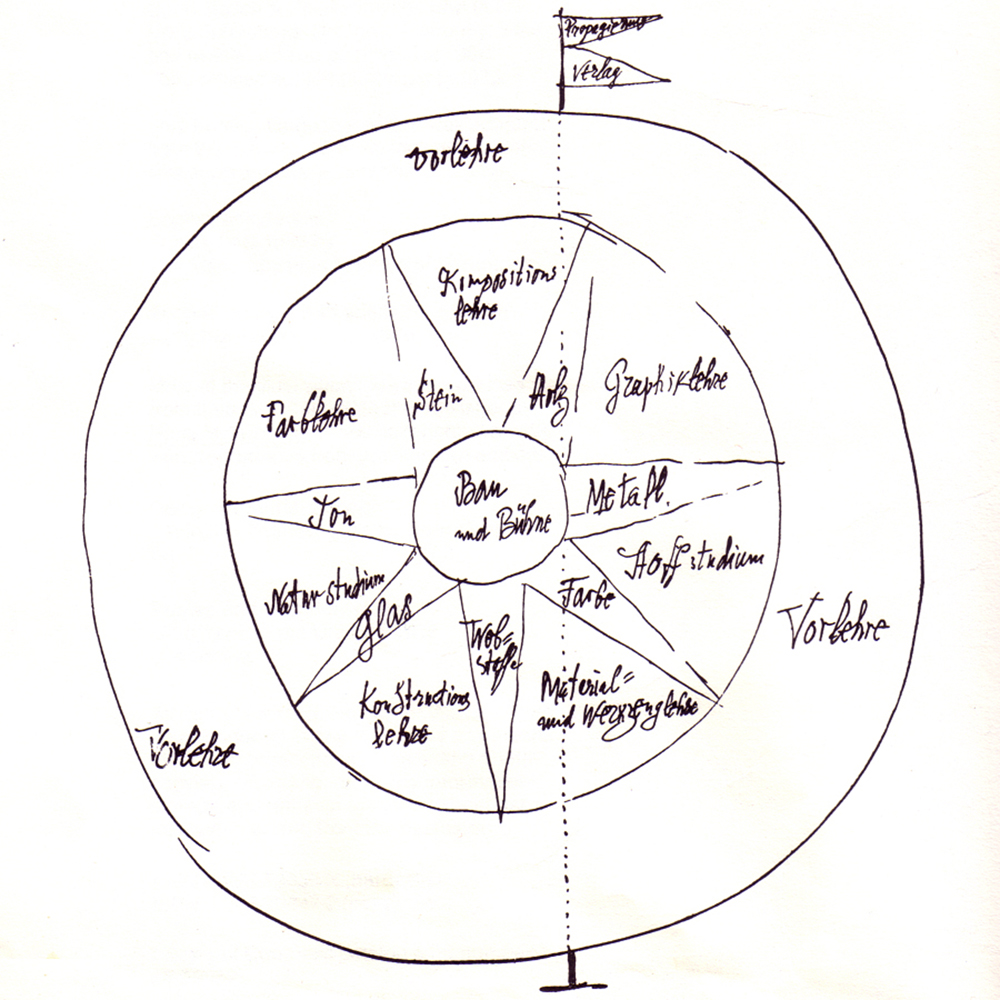

図1 クレーの教育カリキュラム概念図(1922年)、Bauhaus Archiv, Berlin

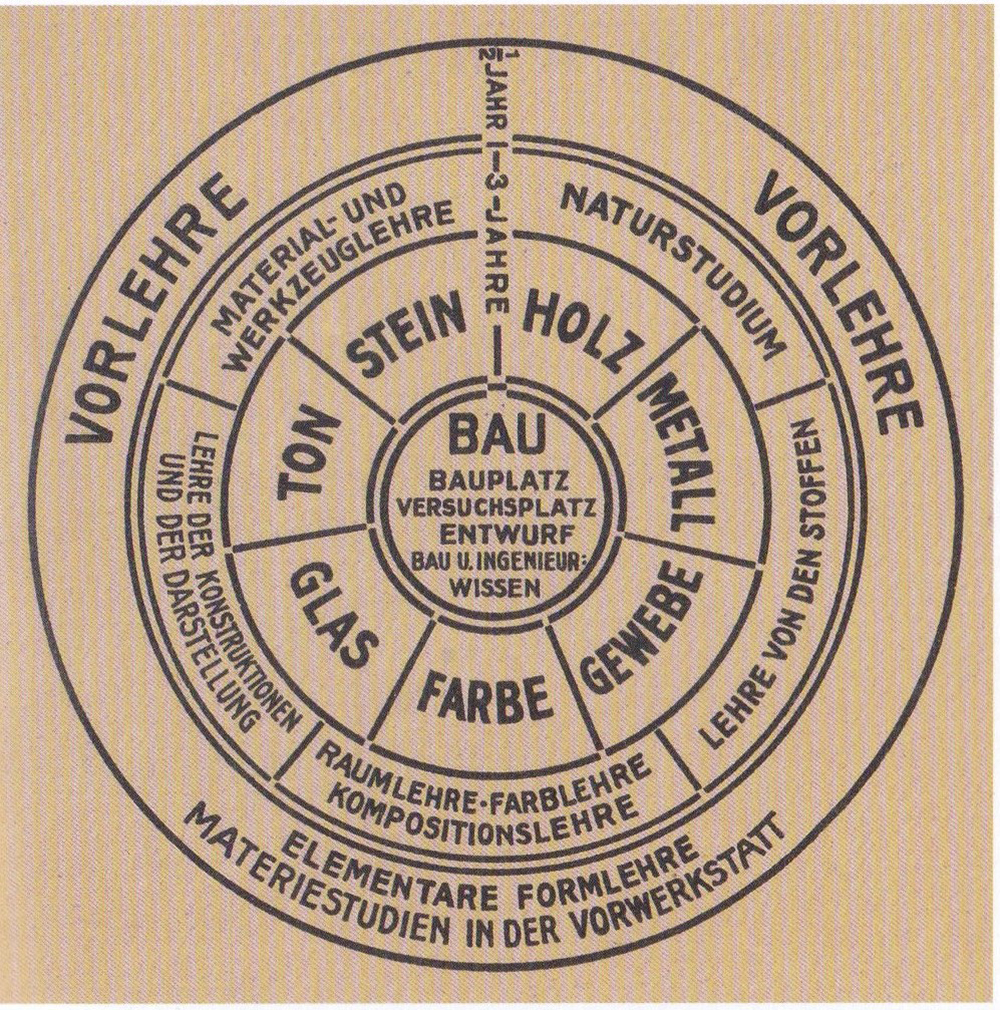

図2 バウハウスのカリキュラム(1923年)、Staatliches Bauhaus Weimar 1919-1923, Bauhausverlag AG, Weimar - München, 1923

舞台芸術とバウハウス

1920年秋バウハウスからの招聘を受けた画家パウル・クレーは、翌21年4月から授業を開始したが、22年に描いたバウハウス教育カリキュラムの概念スケッチが残っている(図1)。学長グロピウスがヴァイマール政府の要請に応えて1923年に開催した〈バウハウス週間〉で上梓された『国立バウハウス1919〜1923』には学校の正式な概念図が掲載され、その同心円の中央すなわちバウハウス教育の最終目標は建築にあるとするグロピウスの理念がBAU(建築及び付随する諸事項)の文字で置かれているが(図2)、クレーのスケッチでは、中央の円にBAUと並んでBÜHNE(舞台)の文字が見える。バウハウスの最終目標は諸芸術の統合〈大建築〉であるというグロピウスの理念に加えて、なぜクレーは総合的な工芸・芸術学校であったバウハウスの教育目標に「舞台」をも掲げたのか。

これまで特に注視されなかったバウハウス舞台工房について新しい光を当てたのは、デッサウ・バウハウス財団研究員トルステン・ブルーメである。数年来、日本のデザイン学校生徒に同行してブルーメ主導による舞台ワークショップをドイツで経験してきた筆者の感想を述べたいと思う。

図3 ワークショップに参加する生徒たちが泊まったバウハウス校舎旧学生アトリエ。*

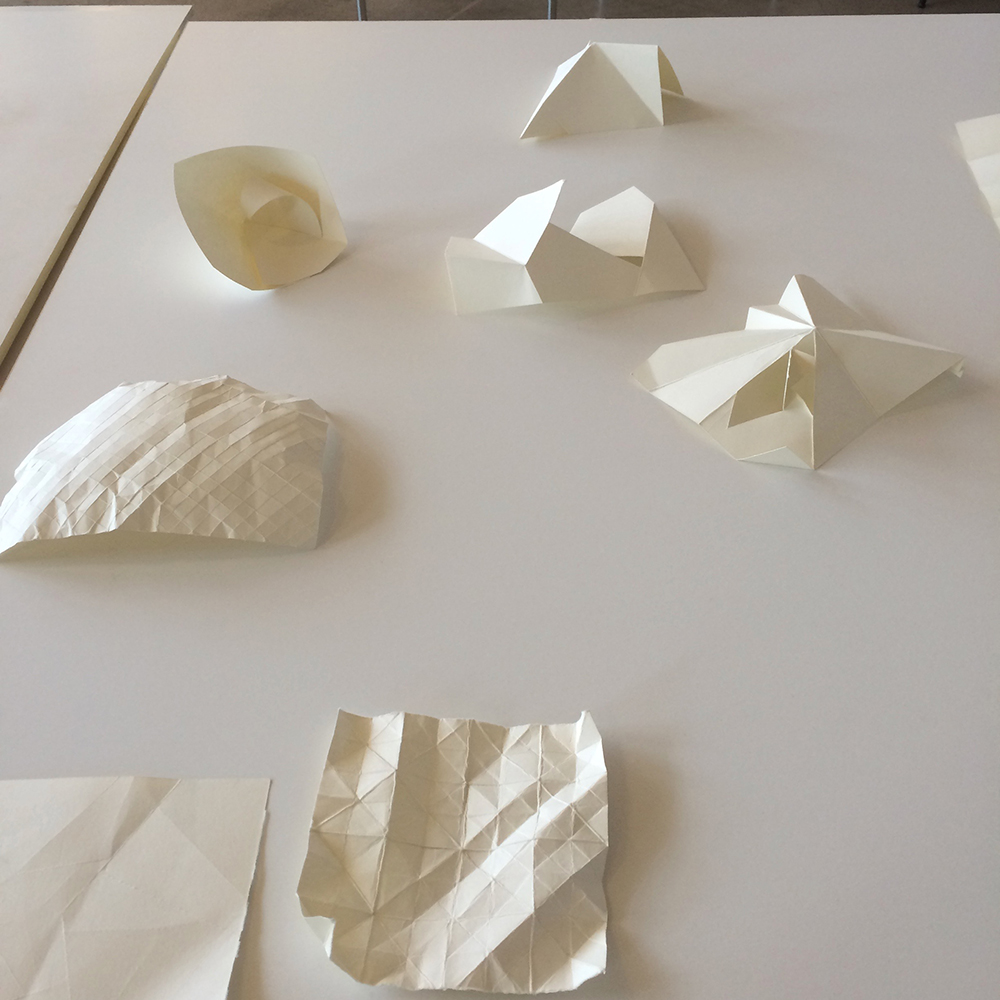

図4 ワークショップ「自分のカタチ」。*

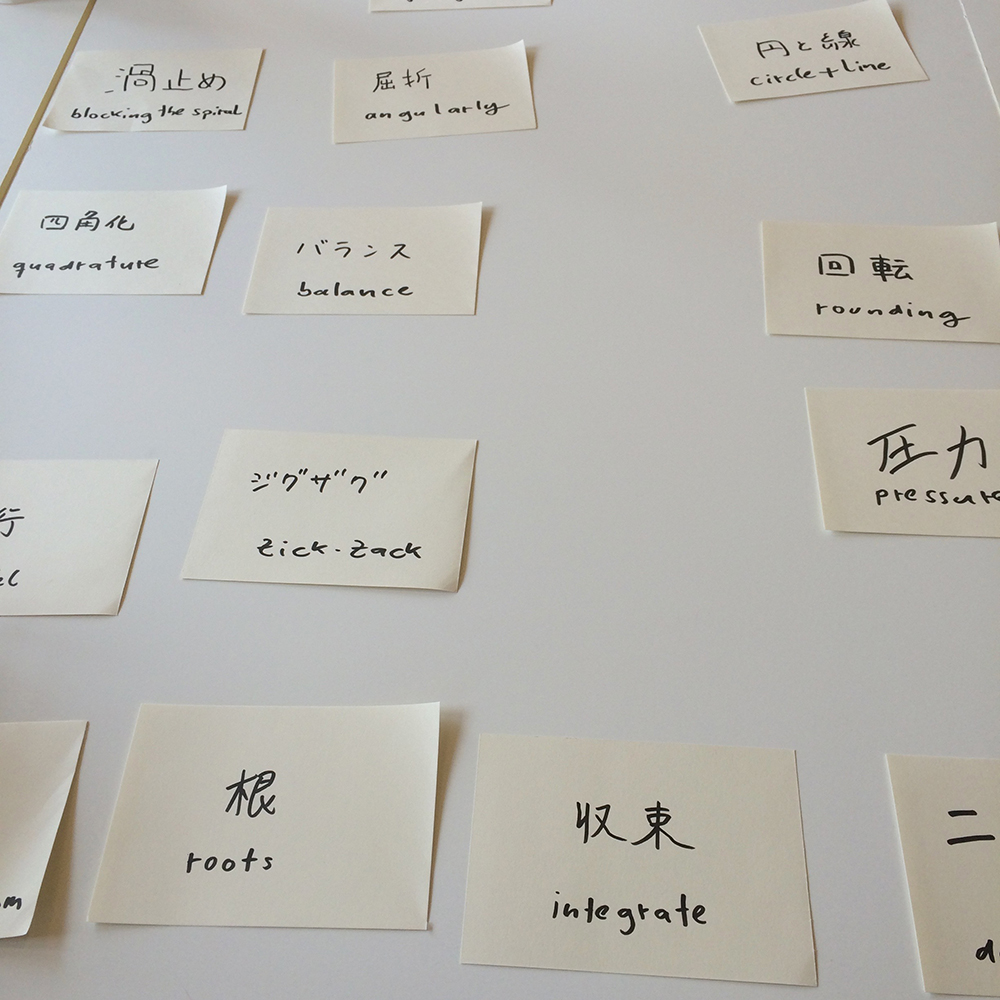

図5 カタチの言語化。*

トルステン・ブルーメのワークショップ

わが国有数のデザイナー養成学校である「桑沢デザイン研究所」の生徒たちによるバウハウス・ツアーは、春休みを利用して毎年7泊8日で行われる。訪れるのはベルリン、ヴァイマール、デッサウの3都市で、特にデッサウでは校舎内の旧学生アトリエ(図3、近年、宿泊施設として活用)に泊まり、まるで当時のバウハウス生(バウホイスラー)のように教室で授業を受け、最終日にはバウハウス舞台でのパフォーマンスとして仕上げられる。もともとバウハウスの舞台工房はグロピウスの提唱で1921年から設けられ、演劇人ローター・シュライヤーがその指導に当たったが、目に見えて成果を上げることはできず、23年にシュライヤーから引き継いだオスカー・シュレンマーが、殊にデッサウ校舎が完成した1926年以降、生徒たちと共にさまざまな実験的舞台を試みている。デッサウ校舎の地上階平面図を見ると、聖堂を模した中央建物の心臓部にバウハウス舞台がレイアウトされていることが分かる。グロピウスが「舞台」をどれほど重要視していたかの証左ではある。

ブルーメのワークショップは生徒たちの旅程全般にわたってプログラムされている。彼は年毎にヴァリエーションを工夫するのだが、先ず初歩的な造形のプロセスとして生徒たちに自分自身のカタチをつくるよう指示する(図4)。自分自身のカタチとは、たとえば1枚の紙を与えて無意識に折ったり切ったりしてでき上がるオブジェ、あるいは自分自身というロゴタイプを作成する課題を与える。これらはみなバウハウス教師ヨーゼフ・アルバースやモホリ=ナジやヨースト・シュミットの予備課程メソッドを現代風にリアレンジした指導である。

次に彼は、無意識もしくは半ば意識的に出現した生徒たちのオブジェや形態にタイトルを付けていく(図5)。これが重要なのだが、それは「深み」であったり、「捻る」、「爆発」、「飛翔」、「螺旋」であったりする。つまりカタチの言語化(概念化)である。それらがやがて舞台で演じるパフォーマンスのひとりひとりの役割(動き)となり、舞台で身に付ける衣装(抽象的図形のオブジェ)ともなる。短期間で造形の端緒から舞台パフォーマンスへとつくり上げるのはブルーメにとっても至難の業としかいいようがないが、その行程は上記のように明確である。

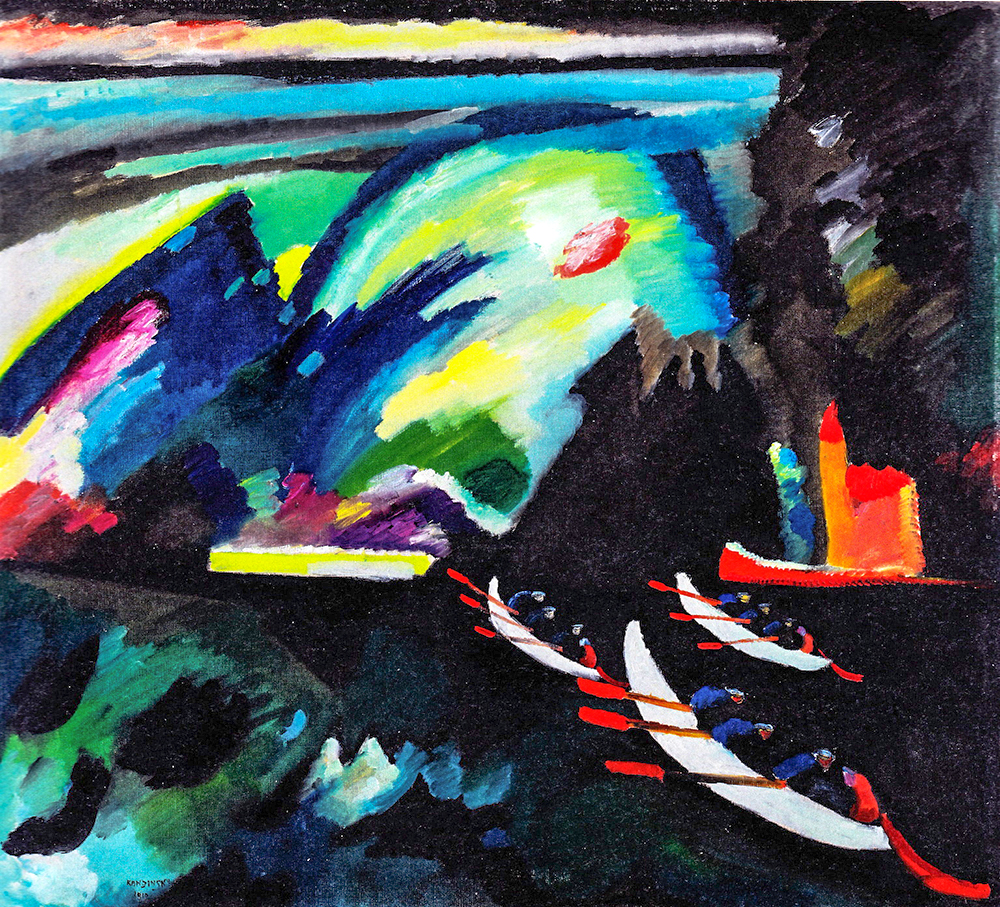

図6 カンディンスキー『舟の旅』(1910年、油彩)、Exhibition catalogue "Kandinsky, Marc & Der Blaue Reiter", Fondation Beyeler, 2017

図7 葛飾北斎『神奈川沖浪裏』(1830年頃)、Exhibition catalogue "Hokusai: prints and drawings", Royal Academy of Arts, 1991

図8 カンディンスキー『舟の旅』(1911年、木版画)、Kandinsky : das graphische Werk, M. DuMont Schauberg, c. 1970

図9 生徒たちによって演じられた『ヴィオレット』。*

カンディンスキーの戯曲『ヴィオレット』を上演

2017年のツアーで取り組んだパフォーマンスは、しかし上述のプロセスを踏みながらも特に興味深い内容であった。ヴァシリー・カンディンスキーが3編の舞台台本を残していることは余り知られていないが、クレーと同様、彼は総合舞台芸術の抽象表現に芸術の高みを見ていた。『黄色の響き』(1910年以降)、『ヴィオレット(紫)』(1914年)、『展覧会の絵』(成立年不詳)の3編のうち、実際に舞台に掛けられたのは『展覧会の絵』だけであった(1928年、デッサウ、フリードリヒ劇場)。ブルーメは未上演台本『ヴィオレット』に着目し、その舞台化を試みたのである。

事情はこうだ。カンディンスキーの油彩画『船の旅』(図6、1910年)は、葛飾北斎『神奈川沖浪裏』(図7)のコンポジションをそのまま援用した作品で、翌年にはあたかも北斎への返礼ででもあるかのように、木版画『船の旅』(図8)を制作している。

ここで強調された色彩ヴィオレットが舞台台本への動機となったのは明らかで、台本の一部が1927年7月3日の『Bauhaus Zeitschrift』に掲載された。内容は荒唐無稽な抽象的な台詞ばかりで、ピランデルロやイオネスコを思わせる不条理劇であるが、その中に男声コーラスと女声コーラスが交互に歌う「舟を見るな!」、「人を見るな!」という一節がある。ブルーメはこれらの資料を勘案して舞台パフォーマンスを立案したのであろう。

生徒たちは教室で制作した抽象図形の原型から大きな平面オブジェをつくり、それを手に持って舞台へ上がった(図9)。全体が舟を思わせるポジションを取り、左右に大きく揺れながら、声を合わせて上述の台詞を繰り返した。5分から7分程度のパフォーマンスであったが、練習を何度も試み、緊張感あふれる舞台の最終トライアルはとても充実していた。一般の観客はむろんいなかったが、デッサウ・バウハウス財団のほかのキュレイターたちが見物して、拍手喝采を送ってくれた。

つまり桑沢デザイン研究所生徒たちによる2017年のワークショップは、生前には上演されることのなかったカンディンスキー『ヴィオレット』の(そのごく一部分ではあったが)世界初演であったということだ。

図10 バウハウス100年オープニング・フェスティヴァルのパンフレット、Bauhaus Kooperation Berlin Dessau Weimar gGmbH

バウハウス舞台工房の現代性

『ヴィオレット』の由来が北斎の版画にあるであろうことを踏まえて、日本人によって演じられた背景は、本来バウハウス舞台工房の目的や手段からすれば風変わりなヴァリエーションに過ぎないが、そのとき生徒たちは自分が一体なにをしているのかを知ることなく、しかしバウハウス舞台の空間を体験したことになる。ブルーメの優れてユニークな視点は、たとえば彼が「中国美術学院」(杭州)の学生たちと舞台パフォーマンスを行った際、京劇の要素を援用するなど、グローバル(バウハウス)とローカル(民族性)との融合を試みている点である。バウハウス舞台工房の現在性へのトライアルなのである。

さて、以上が2017年の桑沢ワークショップの内容だが、バウハウス開校100年を迎えた今年、ドイツでは1年間にわたってさまざまなプログラムが計画されており、2019年1月16日から24日まで、ベルリンのアカデミー・デア・キュンステではオープニング・フェスティヴァルと銘打って舞台芸術やパフォーマンスを中心とする祭典が行われた(図10)。これまでの経緯を踏まえて今回は桑沢の生徒たち12名が出演者として招聘され、初めて公共の場でパフォーマンスを披露する機会を得た。1929年オスカー・シュレンマーがカルラ・グロッシュ(バウハウス体育教師)と協働してバウハウス舞台に乗せた『グラス・ダンス』のそれは再現であった。

表象──身体による空間把握

舞台工房とは何か? そのキーワードとなるのは「表象」である。表象(Vorstellung)はわれわれ日本人には馴染みのある言葉ではなく、少なくとも日常語で使われることはない。辞書を引くと、Vorstellungとはimage, representation(イメージ、画像、表現する・されること、表現した・されたもの)となっている。表象という語で直ぐに想起されるのはショーペンハウアー『意志と表象としての世界』であるが、彼はその冒頭近くで次のように述べている。

すべてを認識するが、なにびとからも認識されないもの、これが主観である。それゆえ主観は、世界の担い手であり、主観は現象しているすべてのものを、すなわちすべての客観を成り立たせている普遍的な前提条件である。なにしろ存在するものは、主観に対して存在するにすぎないからである。誰にしてもこのような主観として自分自身を納得しているのではあるが、しかしそれは、自分が認識する立場にいるときに限られ、自分が認識される客観の立場にまわっているときには、その限りではない。しかしながら自分の身体にしてからがすでに客観である。だからわれわれは自分の身体をすらもこの見知からは表象と名づけるのである。

(西尾幹二訳、ショーペンハウアー『意志と表象としての世界』中公クラシックス、2004年)

一般に表象とは言語化される一瞬前の、すなわち概念として認識される以前の画像(イメージ)を指す。主観であり同時に客観である、あるいは主観でも客観でもない身体。生徒たちが舞台でパフォーマンスを演じながら自分がいったいなにをしているのか解らないそれを観察する回路として、ショーペンハウアーの指摘に耳を傾け、いま仮に身体を純粋表象と呼ぼう。バウハウス舞台工房の眼目は実に身体による空間把握であり、把握といって悪ければ空間体験である。彼らは主観も客観も持たずに、あるいは主観と客観とのあいだを行き来しながら与えられた動きを舞台で演じる純粋表象そのものなのだ。舞台芸術では、ドイツ語で「表現する、提示する」を意味する動詞darstellenだけではなく、上演することをvorstellenというのはそうした文脈と無縁ではなかろう。換言するなら、舞踏が外に向かって、感情の発露としての表現(darstellen)=空間の拡張であるのに対して、バウハウス・ダンスはむしろ内に向かい、何かを表現するのではなく、身体それ自体でカタチ(forma)そのものとなる表象(vorstellen)=空間の支配なのである。

建築家は踊る?

天才キュレイター、トルステン・ブルーメが最近発表した小論『建築家は踊る?』のなかで、いささかのイロニーを込めて次のように述べているのを引用することは無駄ではあるまい。

このような手探りでの空間の研究とパフォーマンス的な空間創造は、ダンサーや俳優のため以上にデザイナーの教育のために有益なものとして現代にも活用できる。しかしこれまでのところ「デザイナーのための体操」を建築家やデザイナーに提供するシュレンマーのバウハウス舞台教育を、短期のプロジェクトとしてダンスに寄り道するだけでなく、継続的にカリキュラムに取り入れている美術学校やデザイン学校はない。それでも今日、建築やデザインの教育に携わっている者ならば「空間デザイン」とは「(物)体、もしくは体積の位置関係の造形」であり、「それを正しく把握するためには」「身体の器官を使って経験する」ことに向き合う必要があるという、シュレンマーの同僚ラズロ・モホリ=ナジの論に異を唱えはしないだろう。モホリ=ナジの「空間は動きによって、さらに高次の段階ではダンスによって経験される」という言葉にも異論はなかろう。しかし、ダンスを「空間デザインへの期待に応えるための不可欠な手段」とする彼の言を引用しても、自分もダンスによって「空間を濃密にし」「空間を組み上げる」ことができるかどうか試してみようとする建築家やデザイナーは皆無に等しいだろう。

(高橋文子訳、トルステン・ブルーメ "Soll die Architekten tanzen?"、Bauhaus Now, 2019)

建築という単語を聞くと、わたしたちは自動的に「建築物」を思い浮かべてしまうが、「建築Bau」が意味するのはそうではなく、空間のデザインのことである。設計はその先にある作業に過ぎないし、作業の結果として構築物が眼前に現れるに過ぎない。ブルーメが上に引用しているように、空間は濃密であったり希薄であったりするし、モジュラーを組み上げるように伸縮自在であったりするそれは、人の行為や言葉や感情をも含めて生きられた小世界(空間)を舞台空間が象徴的に表すという意味である。クレーのバウハウス教育カリキュラム概念スケッチ中央に記された「舞台Bühne」とは建築=舞台の謂にほかならない。

図11 パフォーマンスの指導をするトルステン・ブルーメ(左)と筆者(右)、(撮影:桑沢デザイン研究所)

自分エンブレム

上述のとおり2017年のワークショップでは、デザイン学校の生徒たちはカンディンスキー『ヴィオレット』の世界初演に取り組んだが、翌2018年は、広告宣伝美術の父ヨースト・シュミットのメソッドを用いて「自分ロゴタイプ」若しくは「自分エンブレム」を描くようにブルーメは生徒たちに課題を与えた。「自分エンブレム」とは、前年までの、自分をイメージした抽象図形や立体と違って、たとえばかつてのソビエト連邦国旗にある農民を象徴する鎌と労働者を象徴するハンマーをぶっちがいにした図形のように、「わたしとは何か」をグラフィックで表すデザインのことである。そこで生徒たちは自分という表象と結ばれるが、これをさらに抽象化して舞台で用いる大きな平面オブジェをつくった。次に、ブルーメのパートナーであるリンダ・ペンゼ(3年毎に開かれる「マリアンネ・ブラント国際デザイン・コンクール」実行委員長)が新しい試みとして、無作為にイラストレーションの載っている何冊もの雑誌を教室に持ち込み、イラストを切り抜いてそれぞれコラージュをつくってみるようにと彼らに指示した。分離と融合、緊張と弛緩、反目と友情といった相反する要素をひとつの画面にコラージュする狙いであった。

この年は参加者が21名と例年に比べて多く、とても全員を同時に舞台に乗せてパフォーマンスするのは難しいので、3名ずつの7グループに分け、それぞれのグループに上記のような背反する感情のテーマで演じてもらうべくブルーメが目論んだのだが、本来なら1週間か10日かけて行わなければならないプロセスをたった3日間のスケジュールで進めるのには無理があり、生徒たちの思考も混乱して必ずしもコラージュは上手くいかなかった。それでも彼らはバウハウス舞台の緊張した空間で自分エンブレムを抽象化したオブジェを身に付け、いったい自分が何をしているのかはっきりと知ることなく、稽古を何度も繰り返しながら最後には完成度の高いパフォーマンスを成し遂げる。純粋表象としての空間体験は彼らに何をもたらすのだろうか?

筆者は、かつてバウハウス・ツアーに参加した生徒たちに出会って話を聞くことがあるが、多くの生徒たちは、あのとき私は何をしたのか今でもわからない、でもあの緊張感と達成感、あんなに楽しかったことはこれまでなかった! と口々に言う。

新藤 真知(しんどう・まこと)

1950年 東京生まれ/1968〜69年劇団四季演劇研究所で舞台芸術を学ぶ/画廊勤務を経て1973年以降フリーランス美術展プロデューサーとして日本初の「M.C.エッシャー展」「エゴン・シーレ展」「グスタフ・クリムト展」などを手掛ける/1997年日本パウル・クレー協会を設立/著書に『芸術の非精神的なことについて』(勁草書房1995年)、『クレーの旅』(平凡社2007年)『クレーの食卓』(講談社2009年)など多数

Photo: Hajime Sawatari

カテゴリー:歴史と文化 / 都市 / まちなみ / 保存

タグ:バウハウス