第45回東京建築賞 入選作品選考評

平倉 直子(東京建築賞選考委員会委員、平倉直子建築設計事務所主宰)

永池 雅人(東京建築賞選考委員会委員、(株)梓設計常務執行役員)

宮原 浩輔(東京建築賞選考委員会副委員長、(株)山田守建築事務所代表取締役社長)

渡辺 真理(東京建築賞選考委員会委員、法政大学デザイン工学部建築学科教授)

宮崎 浩(東京建築賞選考委員会委員、プランツ・アソシエイツ主宰)

山梨 知彦(東京建築賞選考委員会委員、(株)日建設計常務執行役員)

金田 勝徳(東京建築賞選考委員会委員、(株)構造計画プラス・ワン会長)

岡本 賢(東京建築賞選考委員会委員、(一社)日本建築美術工芸協会会長)

車戸 城二(東京建築賞選考委員会委員、(株)竹中工務店常務執行役員)

永池 雅人(東京建築賞選考委員会委員、(株)梓設計常務執行役員)

宮原 浩輔(東京建築賞選考委員会副委員長、(株)山田守建築事務所代表取締役社長)

渡辺 真理(東京建築賞選考委員会委員、法政大学デザイン工学部建築学科教授)

宮崎 浩(東京建築賞選考委員会委員、プランツ・アソシエイツ主宰)

山梨 知彦(東京建築賞選考委員会委員、(株)日建設計常務執行役員)

金田 勝徳(東京建築賞選考委員会委員、(株)構造計画プラス・ワン会長)

岡本 賢(東京建築賞選考委員会委員、(一社)日本建築美術工芸協会会長)

車戸 城二(東京建築賞選考委員会委員、(株)竹中工務店常務執行役員)

東京都知事賞

ゆいの森あらかわ

梓設計

「読書」を推進する荒川区として、柳田邦男を委員長に読書宣言を起こし、吉村昭記念文学館と統合した図書館は「緑陰の元で本を読む」というコンセプトが全体を貫いている。内部は吹き抜けが階層を繋ぎ、書架で覆われた壁面は透けて緑陰を奥まで届ける装置でもある。そうした爽やかな空気が流れる中、さまざまな市民が自分の居場所を求めて、静かに集まっている。そこにはよく考えられた多様なメニューがあり、子供の童話コーナーもさりげなく共存する仕組みがある。静寂と緑が人の集まる上で重要な要素であることに、改めて気付かされた。

行政のプロポーザルコンペへの志は高く、設計者の提案を元に、両者で綿密な打ち合わせを行ないつつ計画を進めたプロセスによって、設計能力は存分に活かされ、総合的(プログラム、予算、構造、環境、防災、etc.)な判断により理想を追求し、実現させた公共空間の好例である。

行政の意欲と責任感がもたらしたこのプロジェクトは高く評価され、東京都知事賞にふさわしい。そのプロセスも含めて同様の計画時に活かされるよう希望する。

選考委員|平倉 直子

東京都建築士事務所協会会長賞

水天宮御造替

竹中工務店

建物の構成は敷地全体を免震したいわば人工地盤の上に、3棟の建物を配置した形である。建物全体は鉄筋コンクリート造となっており、正面の社殿もその例外ではない。しかしながらどう見ても伝統的な木造様式である。コンクリートの躯体を包むように、宮大工の伝統の技を存分に活かして、白木の美しい木造建築に仕上げている。そこには現行法規との折り合いをつけるためにさまざまな工夫がなされている。特に目を引いたのは社殿の格天井で、木格子が天井面から微妙に浮いて設置されており、何か新鮮な印象を受けたのだが、どうやらこれは内装制限をクリアするための工夫がなせる技だったようである。

水天宮といえば、12日に一度巡ってくる戌の日には多くの人が安産祈願に訪れる神社である。そのため入口に至るまでの長い行列に配慮した庇空間や、内部の待合、そして社殿へと続くアプローチなど、設計チーム内の女性の担当者ならではのきめ細かな配慮もうかがえる。

建築賞においては時として敬遠されることもある宗教関連の施設であるが、われわれは純粋にその建築としての素晴らしさを評価し、ここに東京都建築士事務所協会会長賞を贈るものである。

選考委員|永池 雅人

新人賞

HOUSE H -緑と戯れる家-

かまくらスタジオ

この斬新な発想は、施主の建て替え動機となったいつも暗かった「家」にある。ある時訪れた集会所で、採光条件を巧みに克服してできた心地よい空間を体験し、その通常の解き方ではない魅力を求めて設計依頼を決めたそうだ。

高齢化対応としてのバリアフリー、隣接する借家を適法化するための敷地整理、軟弱地盤への補助金を受けローコストに納める工夫など、他にもさまざまな条件をクリアしながら、ひとつのアイデアを貫いて行く挑戦に清々しさを感じる。

また竣工すると地域の隣人たちが外観をみて興味をもち、訪れて会話が弾んでいるようだ。これもまた建築の可能性のひとつであり、地縁を育む暮らしに繋がっている。

アイデアを育むひとつひとつの丁寧な計画の積み重ねが、また次のチャンスに繋がることを願い、今後の活躍を期待して第1回新人賞とする。

選考委員|平倉 直子

リノベーション賞

聖蹟桜ケ丘の曳家

横井創馬建築設計事務所

既存住宅の外観はありきたりな建売住宅であり、部外者から見れば残す価値が高いとはいえない。家族数が半分以下となり、住み続ける夫婦も高齢化するわけだから、これを機にバリアフリー性能の高い平屋建ての小住宅に建て替えてしまおうと誰もが考えることだろう。

しかし若い設計者たちは、家族(子ども世代も時折帰って来る)の記憶の拠りどころとしての古い家の価値を尊重し、住戸のほぼ中央で切断して片方だけ曳家して中庭をつくるというユニークな案を示した。軽量な日本の木造住宅では曳家という手法自体は珍しくないが、分断して一方のブロックだけを移動させるという事例は聞いたことがない。

南庭スペースを曳家移動先として活用することで、中庭を取り囲む明るく豊かな空間が産み出されている。両ブロックを繋ぐ開放的な渡廊下と中庭空間は「住吉の長屋」を思わせる。

限られた工事予算の中で設計者自らも施工を行い、DIY的に材料や工法を選択しながら完成に漕ぎつけたと聞く。厳しい条件が独創的なアイデアを産み、年老いた建築に新たな価値を付加してさらに寿命を延ばした幸福なケースといえるだろう。リノベーション賞に相応しい作品である。

選考委員|宮原 浩輔

リノベーション賞、一般一類部門優秀賞(重賞)

竹中工務店東関東支店ZEB化改修

竹中工務店

この改修はそれだけでもきわめて先端的であるが、さらに特筆されるべき点として、単にエンジニアリング的な達成だけではなく、以下に述べる包括的なストラテジーに即して必要な創エネルギー量が算定されているところにある。

原設計の建物にも瀟洒な日射遮蔽用のアルミフィンが装備されていたし、窓ガラスもLow-Eペアガラスだった。それをアルゴン封入Low-Eペアガラスというハイスペックに変更、外部にガラス面を加えてダブルスキン化の上、さらに自動制御ブラインドを付加、屋根面には100mmの断熱材を敷き込むことで熱貫流率(U値)を3.00から1.00、日射遮蔽係数(SC値)を0.49から0.14に改善した。ただし、このような外装の改善による省エネ効果は全体の8%でしかない。LED照明への変更などにより照明で12%、地中熱利用などにより空調で21%、自然採光、自然通風などにより9%で計50%の削減を達成する。さらに働き方改革やPCやプリンターのダウンサイジングにより20%を削減し、最後の30%を太陽光発電による創エネで賄うことでZEBに到達させている。

このように、ZEBという今後わが国の建築物すべてが影響を受ける理念に対して、明快で合理的な到達法を提示したことの意義は大きい。

選考委員|渡辺 真理

戸建住宅部門|最優秀賞

森の段床

SUGAWARADAISUKE建築事務所

公道から森の中をゆっくり下りながら建物にアクセスすると、小さなデッキがわれわれを迎えてくれた。ここが、この段床の最下段である。建物に入って、今度はゆっくりと上階に向かっていくと、まるで森の中を歩いているような風景をインテリアから楽しめる。

床材の選定や開口部の大きさについても、森との関係が注意深く考慮され、構造材である現しの柱も外の木々との連続性を強調している。平面的にも、断面的に見ても、床のずらし方が巧妙で、小さなスペースでありながら、住まい手に豊かで多様な居場所がつくり出されている。1,820mmの構造グリッドが、家具や建具の心地よいスケール感を生み出しているが、これは同時に、住まい手による自由な空間編集の手掛かりとなることが意図されているという。

非常に丁寧に設計された建物であり、森が持つこの場所の魅力と、季節の移り変わりだけにとどまらない住まい手の成長・変化をもプログラムに組み込むことで、豊かな生活の場をつくり上げた最優秀賞にふさわしい住宅建築である。

選考委員|宮崎 浩

戸建住宅部門|優秀賞

東小金井の家

MDS

木造の特性を生かして、多層の場がポーラスにつながった立体的な空間が生み出されているのだが、それが屈曲した空間として展開されていることで、ひとつながりの空間でありながらその中に見え隠れするアルコ―ブ状の居心地よい空間が随所に生み出されている。

コンセプチュアルな空間構成でありながら、住まいとしての心地よさがもたらされている点に好感が持てる。設計者やオーナーが言うように、その時々で「最も居心地のよいところを探す猫のように、場を移り替えて」住んでみたいと思わせる作品であった。

選考委員|山梨 知彦

戸建住宅部門|優秀賞

Seven Gardens House

IKAWAYA建築設計

諸室を平屋に抑えて敷地全体にばらまき市松模様状に配し、7つの坪庭をつくるというダイヤグラム的な全体像が、コンセプチュアルでスタイリッシュな印象を醸し出している作品であるが、実際に訪れてみると、極めて心地よい住空間が生み出されていることが分かる。

7つの坪庭は、近隣の住宅の庭を借景するように、敷地を超えたつながりを意図してひとつひとつ丁寧にデザインされているため、実際の大きさ以上に広がりや奥行き、そして明るさを感じるものに仕上がっている。このため坪庭に面する諸室も坪庭に対して無理なく開かれ、内外がつながった暮らしやすそうな住空間が自然に生まれている。

また、図面ではどこも一様に見える市松パターンが、実際にはすべてに異なる表情を持っているために、住宅の中へと進むほどに、徐々に「奥」へと導かれた感覚がつくり出されていて飽きることがない。

同時に、コンセプチュアルな全体像とは対峙的に、各種建築金物、建具、幅木などの各所のディテールに現れている、こだわりを持ちつつも適切に抑制されたつくり込みの巧みさも、この住宅にリアリティを与えていると感じた。

選考委員|山梨 知彦

戸建住宅部門|奨励賞

八ヶ岳山荘

彦根建築設計事務所

計画は、敷地の形状に対して素直にまとめられており、北側の接道面から、地盤の傾斜に沿って、1階の床が階段のように南に向かって下がっていく。既存の樹木を極力伐採せぬよう注意深く配置された建物からは、レベルの異なるさまざまな場所で外の景色を楽しむことができる。

幅5m弱の細長い建物は、北面のアプローチでは控えめな1層分のスケールでありながら、内部空間は徐々に高さ方向に拡がりを持ち、SE工法によるシンプルで規則正しい軸組によって強調されるパースペクティブの中、正面の開口の向こうに見える豊かな緑に導かれるように、充分な高さを持った2層の空間へと続く。

そのまま地面へと続くような堅実な木材で仕上げられた下階のダイニング・キッチンと対照的に、透明なガラスの階段で向かう1階はオープンなリビングスペースとなっており、眼前いっぱいに緑を望むデッキのような気持ちのよい空間であった。

動線空間が主役となる空間構成は、自然素材中心の仕上げの中に効果的に用いられた色彩計画と相まってこの建物の非日常性の演出にひと役買っていると共に、非常に魅力的なスペースを生み出していると感じた。

選考委員|宮崎 浩

戸建住宅部門|奨励賞

初台の家

石井秀樹建築設計事務所

周辺の住宅では、無理やりそうした開口部を設けていながら、ほとんど例外なく隣家との視線を遮るためのカーテンやブラインドを閉じた生活を強いられている。そこで設計者は、北側の斜線制限に沿って屋根に傾斜をつけて屋根の高さを低く抑え、その先の中庭を挟んだ道路と隣地側に、外壁のような塀を立てた。そうして低くした北側の屋根越しに差し込む十分な太陽光を、その広い塀面に当て、そこからの反射光を室内に採り入れている。反射光は、主な生活の場である間仕切りのない2階全体を柔らかな光で明るく照らし、快適な生活空間を生み出している。

狭小敷地ゆえに、外壁と塀で屋外への視線を閉ざされたことによる窮屈さは止むを得ない。しかし十分な反射光を取り込んだ北向きの室内は、明暗の差がなく、部屋のどこに居ても落ち着きが感じられる。こうした周囲の環境に煩らわされることなく、快適な生活を営むことが容易に想像される設計は、設計者がいう現代都市のプロトタイプの創出に成功しているものと考えられる。

選考委員|金田 勝徳

共同住宅部門|優秀賞

ときわ台のアパートメント

MMAAA

それを解く鍵はらせん構造にあった。中央の階段を取り囲むようにL型の住戸が配置され、上へ上へと導かれて行く。地下を含む6層の中に7戸の住戸を積層しているが、各住戸がメゾネット形式となっているため、それぞれの住戸は狭いながらも吹き抜けなど変化があり、住み手の工夫を要求するとともに、その意欲を刺激する空間となっている。またメゾネットにすることで、地下の住戸も1階に顔を出して十分な採光を確保している。

一方、らせん状の構成はその外観も大きく特徴づけている。壁面に穿たれた窓やテラスは、敷地形状を限界まで使った建物の外形にリズムと変化を与え、その上昇感が空へと視線を導いてくれる。よく見ると打継ぎ目地の処理や階による壁厚の違いの表現など、細かな設計者のこだわりも見て取れる。

純粋に住環境を考えれば、もう少し単純な解答もあったのではないかと思うが、あえてこの難しい解にチャレンジし、見事に解いて見せたことに敬意を表したい。

選考委員|永池 雅人

共同住宅部門|奨励賞

SMI: RE SHAKUJII──都市の『よはく』への可能性

ビーフンデザイン

前面道路から擁壁で大きな落差で落ちている下の奥行き3mほどの狭隘で、かつ使いにくい敷地に長屋型式の2階建共同住宅を計画した。各戸は10㎡の平面型で、敷地の高低差を利用して地上レベルの階高を大きくとりロフトを設けたり、小さな吹き抜け空間を設けたり、変化に富んだ立体的空間を実現している。

隣接する庭園の緑を借景とし、大きな開口部を設けて狭い居室にも関わらず開放感がある。居住者は若い夫婦や若い芸術家かそれぞれ狭小な居室を工夫しながら生活している。

この作品は建築そのものよりも「よはく」の土地にさまざまな工夫を凝らして付加価値を生み出そうとする発想と企画力。その結果実現したユニークな住環境とそれを楽しんで生活する若い世代の新しい感覚が評価される作品である。

選考委員|岡本 賢

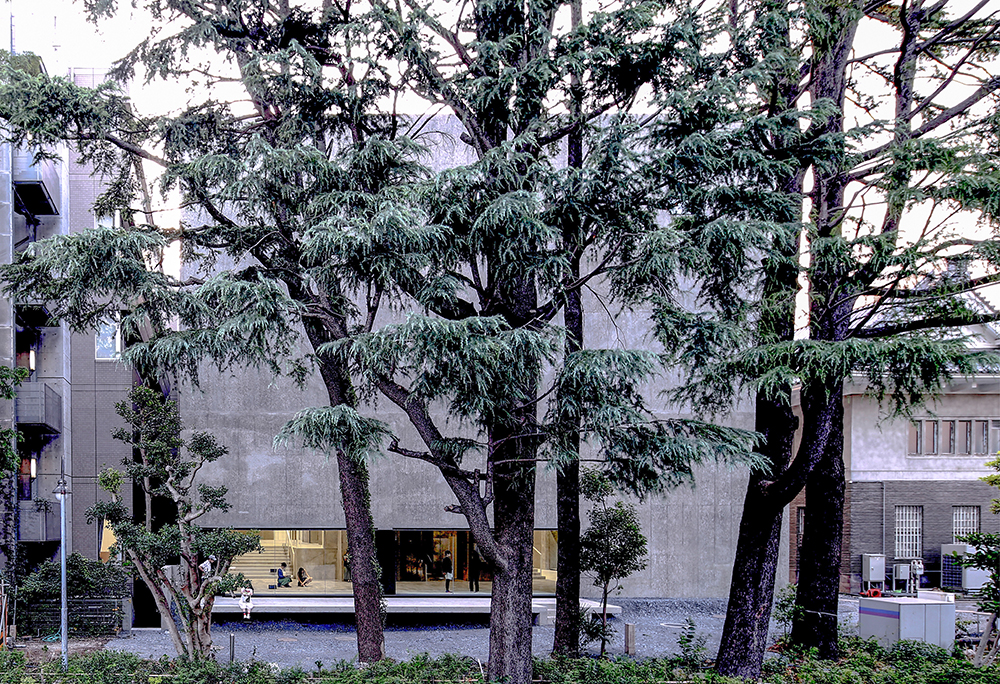

一般一類部門|最優秀賞

東京藝術大学 国際藝術リソースセンター

日建設計

選考委員|車戸 城二

一般一類部門|奨励賞

HULIC & New SHIBUYA

櫻井潔建築設計事務所・ETHNOS

まず建物外周を巡るガラス面は、各階フロア位置に配置された横一線に見えるサッシ(見付幅75mm)と、設計者が開発した「防火設備スチールカーテンウォール」と呼ぶ縦材(見付幅60mm)以外には、建築内外の目線を遮るものはなく、建築全体の透明感を高めている。そのガラスの箱を、天空率を最大限に活かしたレンタブル比100%の実現のために、少しずつ各階ごとに回転させながら積層した外観は、設計者の意図通りに十分際立っている。

内部は基準階で13m×9m程度の決して広くない空間の3方向の開放性を高め、できるだけ広い無柱空間の確保が目指されている。そのため、構造方式はフレームを閉鎖した外壁側一面に片寄せした、偏心率の大きなラーメン構造としている。この構造的なハンディをどのように解決したかの説明は、残念ながら聞くことができなかったが、設計意図実現に大きく寄与した構造計画となっている。

こうしたさまざまな法規制をクリアしながら工夫を重ね、それを実現するための費やされた設計者の熱意と設計力は高く評価される。

選考委員|金田 勝徳

一般一類部門|奨励賞

磯辺行久記念 越後妻有清津倉庫美術館

山本想太郎設計アトリエ

校舎は「磯辺幾久記念館」として、時に作品を替え展示する。体育館は美術品を保管する倉庫として位置づけ、いつでも美術品を売却可能、またその大らかな空間を展示空間として利用することで、今までにはない作品への試みも期待される。そこで設計者が計画した改修の方針は、限られた予算を考慮し、撤去・付加いずれも最小かつ単純に、付加や変更した部分はグレー色を用いて、より効果的に、そしてわかり易く表現している。既存の赤い鐵のトップライトも美術品とは抵触しない位置ということで再利用し、卒業生たちの記憶の継承に努めている。

体育館は創作現場のような荒々しいしつらえが心地よく、外部の環境も受け入れ、いつまでも完結しない。空間を構成する要素が少ない故に、さらに手を加える可能性も感じた。

十日町に散らばる芸術の種を身近に感じながら暮らす人びと、特に子どもたちの心に芽生えることを聞いてみたいと思った。

そこにある物を認め、利用しながら創作を続ける楽しみは芸術作品のみならず、器としての建築もまた作品である。

選考委員|平倉 直子

一般二類部門|最優秀賞

東京大学総合図書館 別館

清水建設

選考委員|車戸 城二

一般二類部門|優秀賞

ウェルケアガーデン深沢

日建ハウジングシステム

この共有部分の前面に広がる広場と一体となって外部に向けてオープンな平面構成を計画し、さまざまな事業プログラムを企画して高齢者の持っている経験、知識を積極的に引き出す場をつくり、周辺住民との密接な交流を実現しようとしている。

立地は東京都世田谷区の高級住宅地にあり、高齢者人口が増加していく典型的なエリアであることからコミュニティの核としての機能も果たしていくであろうことを予感させる。

建築は限られたコストと建設スケジュールの中でPCを多用して、密度の高い建築に仕上がっている。

各部屋のドア脇にしつらえられたガラスの小箱の中に居住する人の趣味の作品が展示されているのが、居住者の人柄を表明する仕掛けとして印象深い。

高齢者が社会性を維持して積極的に周囲と交流して充実した生活を送ることがこれからの社会に求められる以上、老人ホームのあるべき姿を提案している作品である。

選考委員|車戸 城二

一般二類部門|奨励賞

越後妻有文化ホール・十日町市中央公民館 段十ろう

梓設計

来館者を迎える「雁木ギャラリー」の長く水平に伸びる軒線とルーバーが形づくるシンプルでシャープな外観が印象的である。審査にお伺いしたのは昼間だったので建築とアートの融合という「光り織」の効果が確認できなかったのは残念だった。

地方のホールで課題となる利用率・稼働率向上のためのさまざまな工夫がなされている。そのひとつが、ホールエリアと公民館エリアの間に楽屋や音楽練習室等を配置し、どちらのエリアからもアクセスできるようにして一般市民も日常的に利用しやすくしたことだ。

また、敷地の高低差をうまく活用した「だんだんテラス」も、奥の講堂との隔壁を開放可能とすることで多種多様な市民活動に活用できるよう配慮されている。

決して恵まれたとはいえない敷地ではあるが、市民文化活動の促進剤となりうる「使い倒してもらえる」施設となっている。強いていえばアプローチに至る外部空間にもう少し魅力があればと思う。

選考委員|宮原 浩輔

一般二類部門|奨励賞

コープ共済プラザ

日建設計

省エネについては、建設地が神宮の森に隣接する都内有数のクールスポットという地の利を活かして自然風を室内に採り入れ、外壁緑化のために張り巡らしたチェーンに沿って貯留雨水を流し、太陽熱、発電余熱のフル利用が図られている。その他に、逆梁とした天井面のコンクリートスラブはそのまま、大きな熱容量を有する放射空調設備となり、床面からの空調との組み合わせで快適な室内環境を生み出している。

こうした設計姿勢には、考えられるすべての再生可能エネルギーの利用と、快適執務空間の実現に向けた設計方針を明確に見ることができる。また執務空間の快適性の日常的な改善や保持を、機器まかせではなく、施設利用者自身がそのことに関与できる工夫が施されていることに、これからのオフィスビルの方向性を示唆する姿勢がみられる。

また落下の危険性がある天井を貼らずに、従来天井内に設置される空調機器は逆梁としたRCスラブと床下との空間に納めるなど、地震対策にも抜かりがない。そして、1階ピロティ部には、災害時に帰宅困難者となった人びとを受け入れるための井戸、トイレなどの施設も用意されている。

これ等の設計上の工夫が十分活かされ、よりよい環境として発展の余地が感じられる設計は高く評価される。

選考委員|金田 勝徳

平倉 直子(ひらくら・なおこ)

建築家、平倉直子建築設計事務所主宰

1950年 東京都生まれ/日本女子大学住居学科卒業/日本女子大学、関東学院大学、東京大学、早稲田大学等の非常勤講師を歴任

1950年 東京都生まれ/日本女子大学住居学科卒業/日本女子大学、関東学院大学、東京大学、早稲田大学等の非常勤講師を歴任

永池 雅人(ながいけ・まさと)

東京都建築士事務所協会副会長

1957年 長野県生まれ/1981年早稲田大学理工学部建築学科卒業後、梓設計入社/現在、同社常務執行役員/品川支部

1957年 長野県生まれ/1981年早稲田大学理工学部建築学科卒業後、梓設計入社/現在、同社常務執行役員/品川支部

宮原 浩輔(みやはら・こうすけ)

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会理事、一般社団法人東京都建築士事務所協会常任理事

1956年鹿児島県生まれ/1981年東京工業大学建築学科卒業後、株式会社山田守建築事務所入社/現在、同代表取締役社長

1956年鹿児島県生まれ/1981年東京工業大学建築学科卒業後、株式会社山田守建築事務所入社/現在、同代表取締役社長

渡辺 真理(わたなべ・まこと)

建築家、法政大学デザイン工学部教授、設計組織ADH共同代表

群馬県前橋市生まれ/1977年 京都大学大学院修了/1979年 ハーバード大学デザイン学部大学院修了/磯崎新アトリエを経て、設計組織ADHを木下庸子と設立

群馬県前橋市生まれ/1977年 京都大学大学院修了/1979年 ハーバード大学デザイン学部大学院修了/磯崎新アトリエを経て、設計組織ADHを木下庸子と設立

宮崎 浩(みやざき・ひろし)

1952年 福岡県生まれ/1975年 早稲田大学理工学部建築学科卒業/1977年 早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了/1977〜89年 株式会社槇総合計画事務所/1989年 株式会社プランツアソシエイツ設立/1990〜2010年 早稲田大学非常勤講師/2011〜13年 同大学大学院客員教授

山梨 知彦(やまなし・ともひこ)

建築家、株式会社日建設計常務執行役員 設計部門プリンシパル

1960年 神奈川県生まれ/東京藝術大学美術学部建築学科卒業/東京大学大学院都市工学専攻修了/1986年 日建設計/現在、同社常務執行役員 設計部門プリンシパル

1960年 神奈川県生まれ/東京藝術大学美術学部建築学科卒業/東京大学大学院都市工学専攻修了/1986年 日建設計/現在、同社常務執行役員 設計部門プリンシパル

金田 勝徳(かねだ・かつのり)

構造家、構造計画プラス・ワン会長

1968年 日本大学理工学部建築学科卒業/1968〜86年 石本建築事務所/1986〜88年TIS&Partners/1988年〜現在 構造計画プラス・ワン/2005〜10年 芝浦工業大学工学部特任教授/2010〜14年 日本大学理工学部特任教授、工学博士

1968年 日本大学理工学部建築学科卒業/1968〜86年 石本建築事務所/1986〜88年TIS&Partners/1988年〜現在 構造計画プラス・ワン/2005〜10年 芝浦工業大学工学部特任教授/2010〜14年 日本大学理工学部特任教授、工学博士

岡本 賢(おかもと・まさる)

建築家、一般社団法人日本建築美術協会会長

1939年東京都生まれ/1964年 名古屋工業大学建築学科卒業後、株式会社久米建築事務所(現・株式会社久米設計)/1999年 同代表取締役社長/2006年 社団法人東京都建築士事務所協会副会長/2014年 一般社団法人日本建築美術協会会長

1939年東京都生まれ/1964年 名古屋工業大学建築学科卒業後、株式会社久米建築事務所(現・株式会社久米設計)/1999年 同代表取締役社長/2006年 社団法人東京都建築士事務所協会副会長/2014年 一般社団法人日本建築美術協会会長

車戸 城二(くるまど・じょうじ)

建築家、(株)竹中工務店 常務執行役員

1956年生まれ/1979年 早稲田大学卒業/1981年 同大学院修了後、株式会社竹中工務店/1988年 カリフォルニア大学バークレー校建築学修士課程修了/1989年 コロンビア大学都市デザイン修士課程修了/2011年 株式会社竹中工務店設計部長/現在、同社常務執行役員

1956年生まれ/1979年 早稲田大学卒業/1981年 同大学院修了後、株式会社竹中工務店/1988年 カリフォルニア大学バークレー校建築学修士課程修了/1989年 コロンビア大学都市デザイン修士課程修了/2011年 株式会社竹中工務店設計部長/現在、同社常務執行役員

カテゴリー:東京建築賞