❶吾妻橋被災絵葉書『吾妻橋の惨状』1(紅林所蔵)

❷吾妻橋被災絵葉書『吾妻橋の惨状』2(紅林所蔵)

❸復旧後の吾妻橋の絵葉書。左から道路橋の仮橋、市電仮橋、旧橋。この後、旧橋が撤去されてその後に現在の吾妻橋が建設された。(紅林所蔵)

「吾妻橋」は市電の通行を可能にするため、耐荷力アップと拡幅を目的に、1923(大正12)年3月から架け替え工事に着手した。トラス橋の隣に、工事中に交通を迂回するための幅員7.2mの道路橋と市電橋のふたつの木造の仮橋が8月31日に完成。9月1日の朝に交通を迂回させた直後に地震に見舞われた。❸は震災後に復旧した吾妻橋を撮った絵葉書であるが、点線で囲んだ箇所が仮橋である。震災当日は、これと同様な状況にあった。これらの仮橋は周囲からの火炎で焼失した。❶の絵葉書に写された瓦礫は焼け落ちた仮橋で、ひしゃげたものは仮橋上に設置されていた市電のレールである。またトラス橋も床版は木造だったため、延焼して通行不能に陥った。

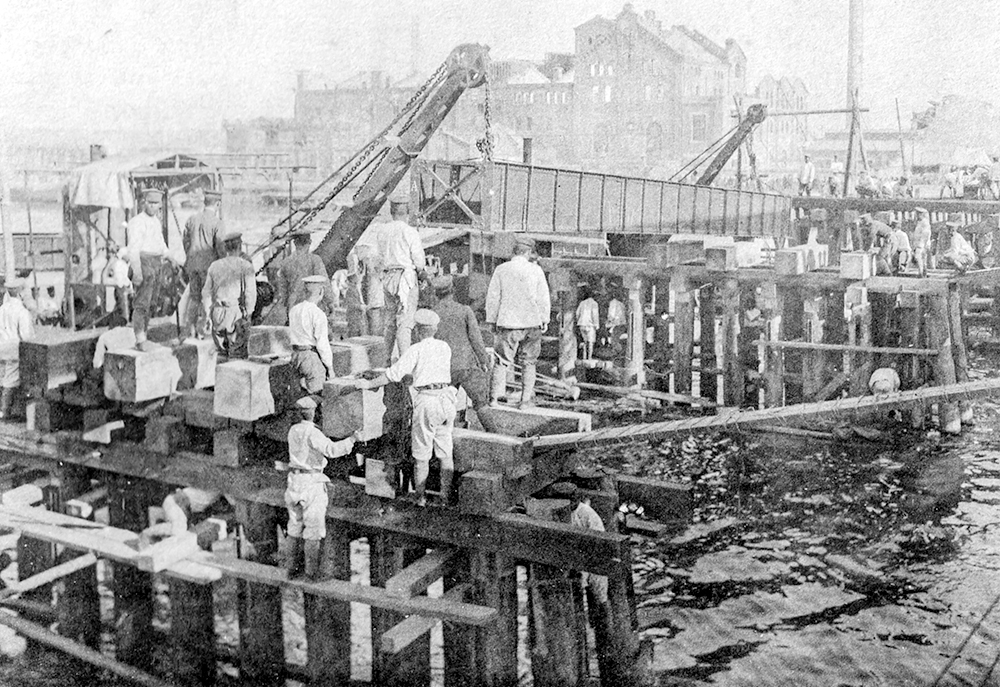

❹鉄道連隊による市電橋の復旧工事。『吾妻電車橋架設 記念写真帖』より(紅林所蔵)

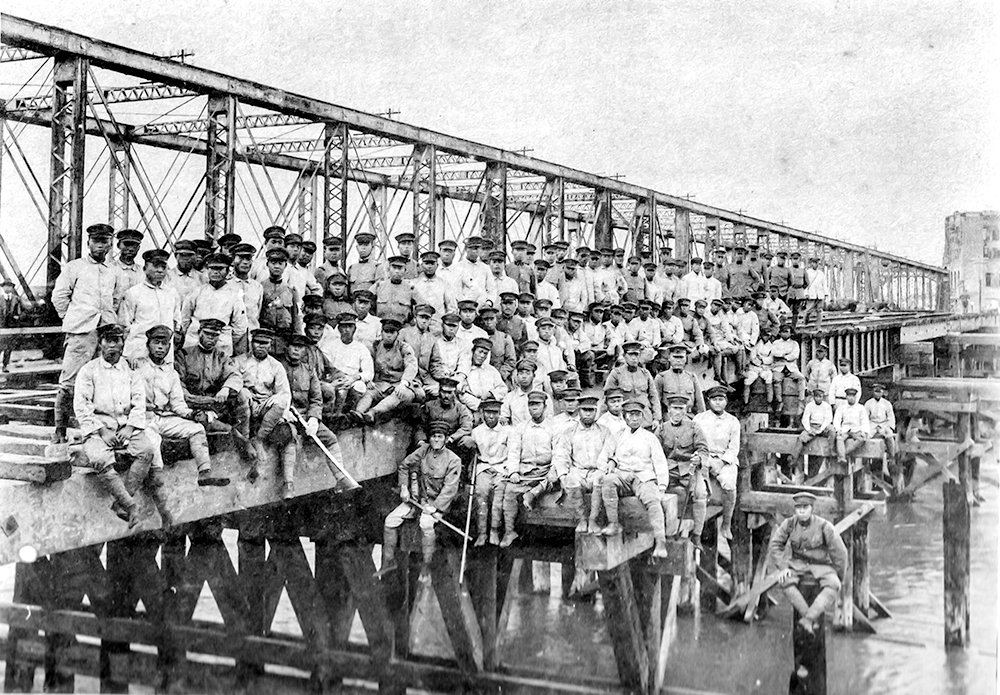

❺鉄道連隊による市電橋の復旧工事竣工。『吾妻電車橋架設 記念写真帖』より(紅林所蔵)

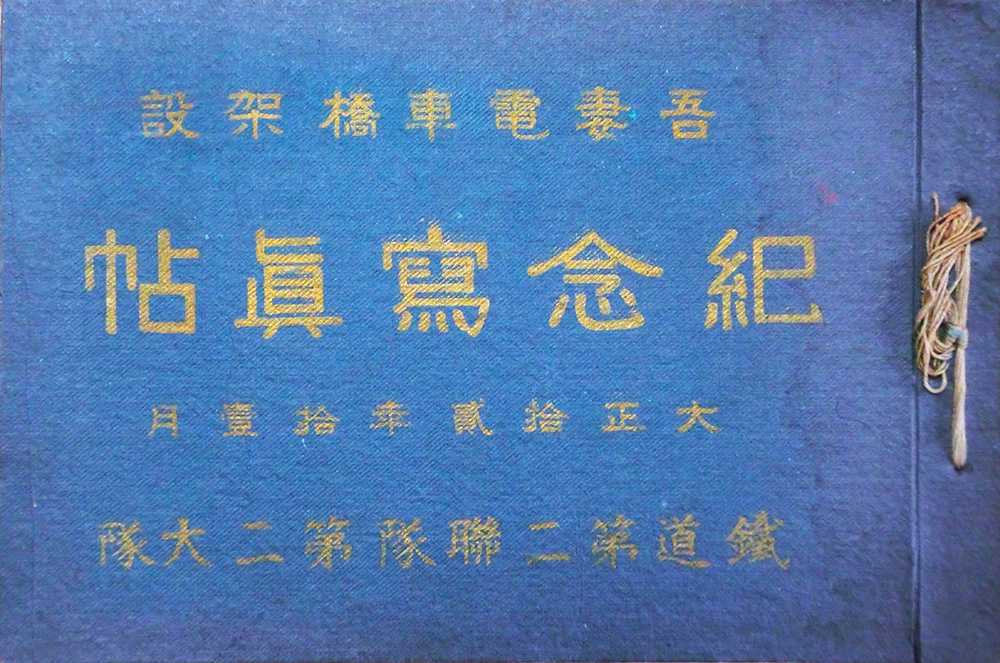

❻『吾妻電車橋架設 記念写真帖』(紅林所蔵)

市電の仮橋は管理者の東京市ではなく、陸軍鉄道第二連隊により復旧工事が行われた(❹、❺)。鉄道連隊とは、主に戦地において鉄道の敷設、修繕や敵の鉄道の破壊に従事した陸軍の工作部隊で、当時第一、第二のふたつの連隊からなっていた。まだゼネコンや橋梁メーカーの桁架設能力は低く、鉄道省直営工事部隊と鉄道連隊が国内の2大桁架設組織であった。市電の仮橋の復旧は、橋脚は木造で桁は鋼桁(一部木桁)で行われた。この復旧工事は、鉄道第二連隊としてもかなり特徴的な工事だったようで、工事記念写真帖(❻)も作成された。これらの仮橋は、本橋が完成する1930(昭和5)年度まで、約7年間供用された。

吾妻橋の架け替え計画 他の隅田川の震災復興橋梁や幹線道路の幅員はいずれも22mであるのに対し、現在の吾妻橋の幅員は20mと狭い。それには復興都市計画におけるこの橋梁の位置づけが影響している。震災前、上野から本所方面への道路は、田原町で北上し雷門通りで東進し吾妻橋で隅田川を渡っていたが、復興計画では田原町で曲がらずに東進し、新設する「駒形橋」で隅田川を渡るルートが新設され、幹線道路と位置付けられた。このため復興局土木部長の太田圓三は、市電を駒形橋に通して吾妻橋を市電ルートから外し、吾妻橋の幅員を22mから14.4mに縮小すべきと主張した。これに対し、市電を運営する東京市電気局は、当時隅田川の東岸にあった東武線の始発駅と浅草を接続する交通ネットワーク上、吾妻橋に市電を通すべきだと主張。最終的に幅員は20mとし、うち市電が載ることによる拡幅分(5.6m)の事業費を、復興事業費ではなく電気局が負担することで決着した。

結果的に市電のルートとなったが、1931(昭和6)年には東武線が隅田川を西進して現在の浅草駅ができたことで電気局の主張は崩れ、一方駒形橋にはついに市電が敷設されなかったことで太田の目論見も崩れた。両者痛み分けというところであろうか。

❼吾妻橋のライトアップ。(撮影:2023年 重沢聡)

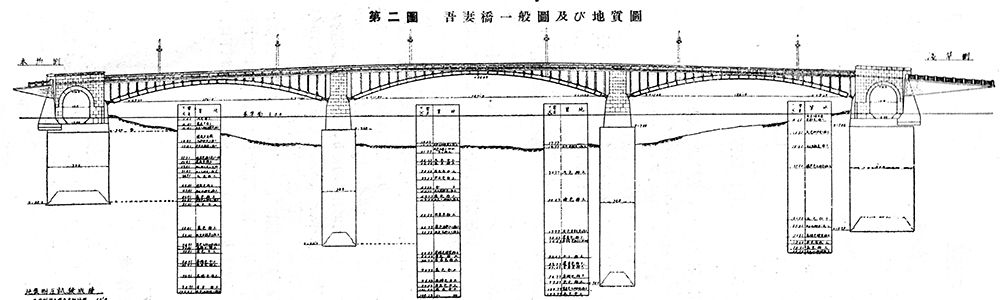

❽吾妻橋一般図『東京市吾妻橋改築工事報告』(有元岩鶴)(紅林所蔵)

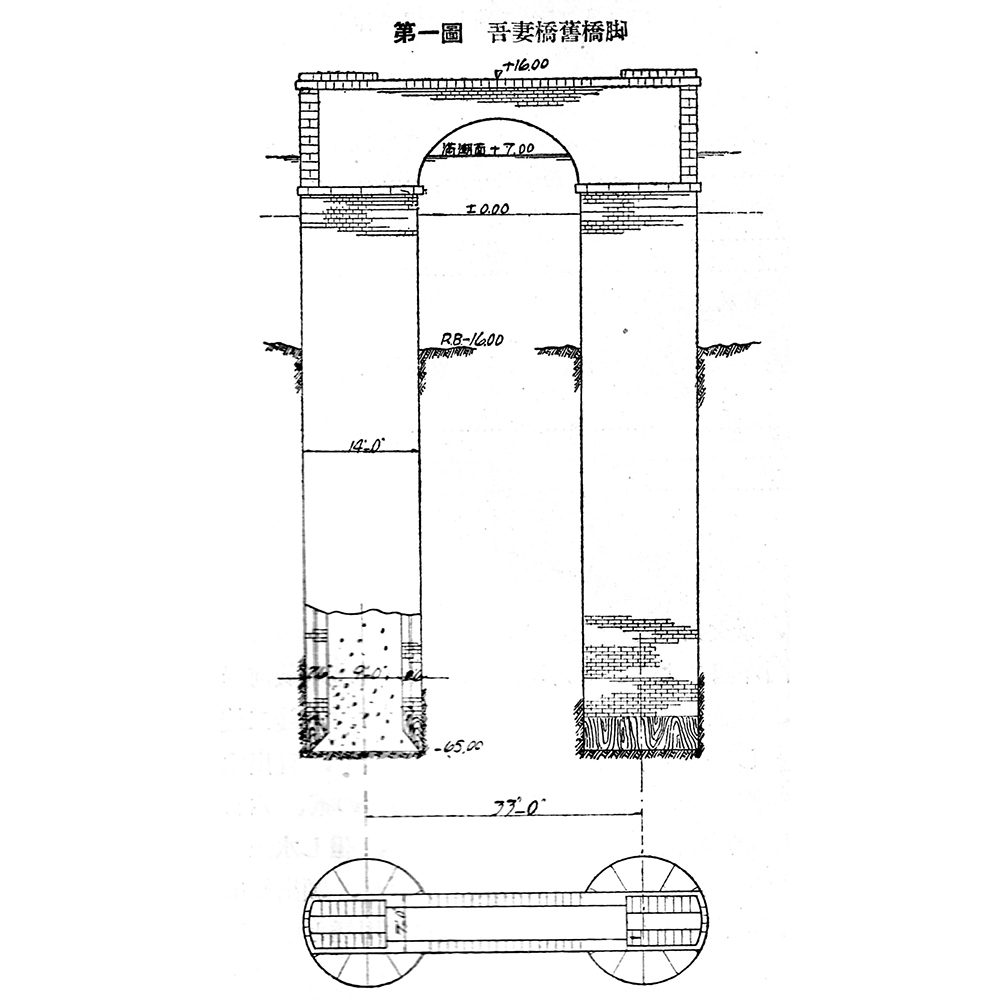

❾吾妻橋旧橋基礎(煉瓦造井筒)『東京市吾妻橋改築工事報告』(有元岩鶴)(紅林所蔵)

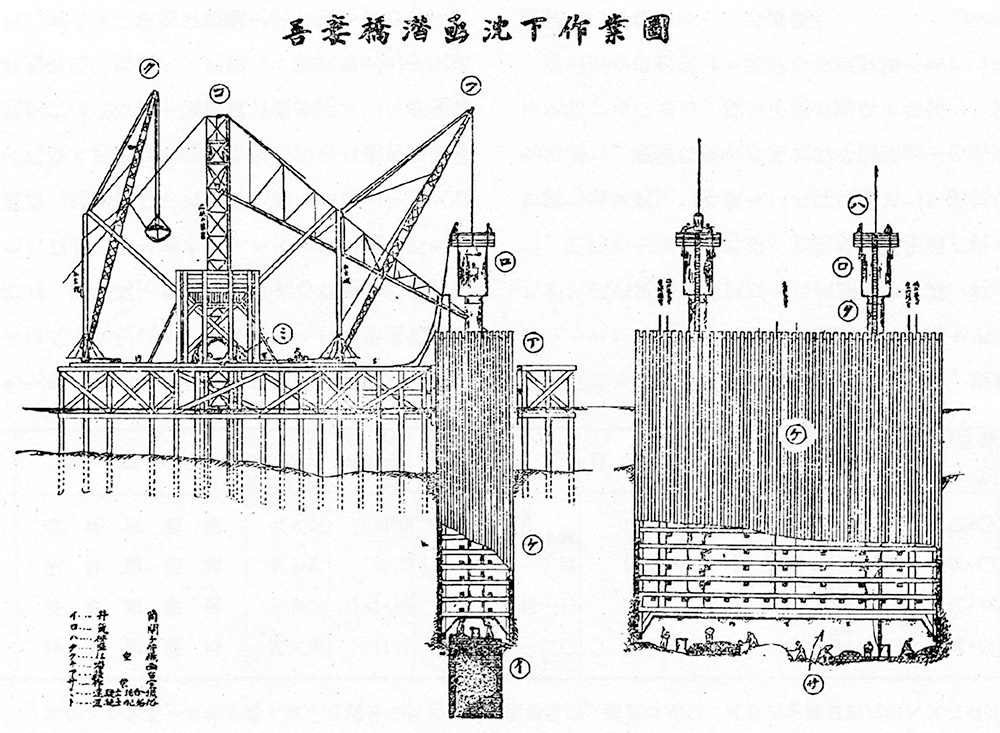

❿吾妻橋ケーソン沈下作業図『東京市吾妻橋改築工事報告』(有元岩鶴)(紅林所蔵)。㋑と記載されているのが、撤去中の旧橋煉瓦造井筒。

⓫浅草方の橋台、アーチスプリキングの補修跡(撮影:2023年 紅林)。アーチリブの添接板~支承間は、腐食のため切断して新規鋼材に交換した。

特筆すべきは、基礎工のニューマチックケーソンを民間の会社で初めて施工したことで、1925(大正14)年に復興局により「永代橋」で国内初の本格的なニューマチックケーソンが施工されてからわずか4年で、民間にまでその技術が普及したことになる。なおケーソン機材は、復興局が所有するものが貸与された。

ニューマチックケーソンが使用された理由は、工事監督を行った橋梁課技師の有元岩鶴がまとめた『東京市吾妻橋改築工事報告』によれば、まず、「地盤が軟弱なため構造の完全と工期短縮を期するため」と記されている。そして、この橋ならではの基礎工施工の困難性が挙げられている。新橋の橋脚位置は、旧橋と一致する設計であったため、新橋の基礎を築くには旧橋の基礎(❾、1橋当たりφ4.2mの煉瓦造井筒2基、沓座から床付けまで24.3m)をあらかじめ撤去する必要があった。まず川底より上の部分を爆破して除去し、川底より下の地中部分は、ケーソンを沈下させながら人力で撤去していった(❿)。このように、既存の基礎を撤去し、同じ場所に基礎を築くには、ニューマチックケーソン工法を併用する以外に手法がなかったのである。この工事は、震災復興の橋梁工事中最も困難なものとなった。

新設ではなく、吾妻橋と同様に架け替え橋梁であった「厩橋」と「両国橋」は、既存の基礎を撤去することなく、補強して再利用した。一方吾妻橋は、上部工にアーチ橋を採用したことで、橋脚に水平力が大きく働き基礎が大型化し、補強では対応できず新設せざるを得なかったのである。また復興局が施工した架け替え橋梁の「永代橋」は、旧橋の上流側に新橋を架設し旧橋の基礎は存置した。戦後、その箇所を地下鉄東西線が通る際に、この基礎が支障となり、同様にニューマチックケーソンを駆使して撤去が行われた。こちらも東西線工事中最難関工事となった。

吾妻橋のアーチスプリキング(アーチリブ両端)は、水面からの離隔がわずかなため、鋼材の腐食が激しくなっていた。このため2016(平成28)~17(平成29)年にアーチリブの一部を切断して、新部材で置き換えるという補修工事を、交通を通しながら実施した(⓫)。アーチスプリキング部をよく見ると、リベットがない鋼材がある。この部分が新規鋼材に交換した部分(⓫)である。この補修工事により、橋の寿命が延び、次世代に健全な姿で引き継ぐことができたと思う。

紅林 章央(くればやし・あきお)

(公財)東京都道路整備保全公社道路アセットマネジメント推進室長、元東京都建設局橋梁構造専門課長

1959年 東京都八王子生まれ/19??年 名古屋工業大学卒業/1985年 入都。奥多摩大橋、多摩大橋をはじめ、多くの橋や新交通「ゆりかもめ」、中央環状品川線などの建設に携わる/『橋を透して見た風景』(都政新報社刊)で土木学会出版文化賞を受賞。近著に『東京の美しいドボク鑑賞術』(共著、エクスナレッジ刊)

カテゴリー:歴史と文化 / 都市 / まちなみ / 保存、海外情報

タグ:東京の橋