写真1 パレスサイド・ビル外観。1966年竣工。(撮影:藤岡洋保)

はじめに

1960年代は、後世に語り継がれる建物が相次いでつくられた時代である。東京に限っても、国立屋内総合競技場(国立代々木競技場、丹下研究室+坪井研究室、1964、重要文化財)やホテルオークラ(谷口吉郎・小坂秀雄ほか、1962)、NCRビルディング(吉村順三、1962)、日本生命日比谷ビル(村野藤吾、1962)などがあげられる。そして、この時代のオフィスビルの最高峰といえるのがパレスサイド・ビルディング(日建設計、1966、写真1)である。ここでは、その建設経緯やそこに立ちはだかった幾多の困難、そして設計者が難題をひとつひとつ解決しながら巧みなデザインにまとめ上げたことを紹介しつつ、当時の建築界を振り返ることにしたい。

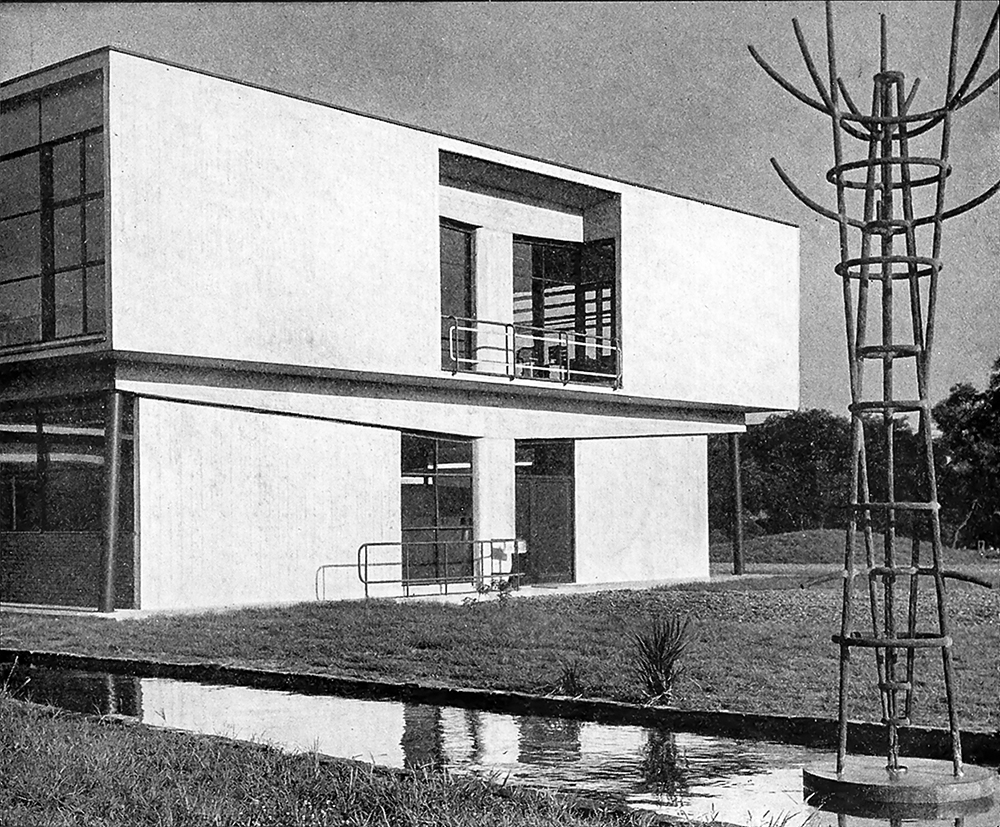

写真2 日本リーダーズダイジェスト社社屋外観。1951年竣工。

(『建築文化』1951年9月号表紙より。撮影:村沢文雄)

(『建築文化』1951年9月号表紙より。撮影:村沢文雄)

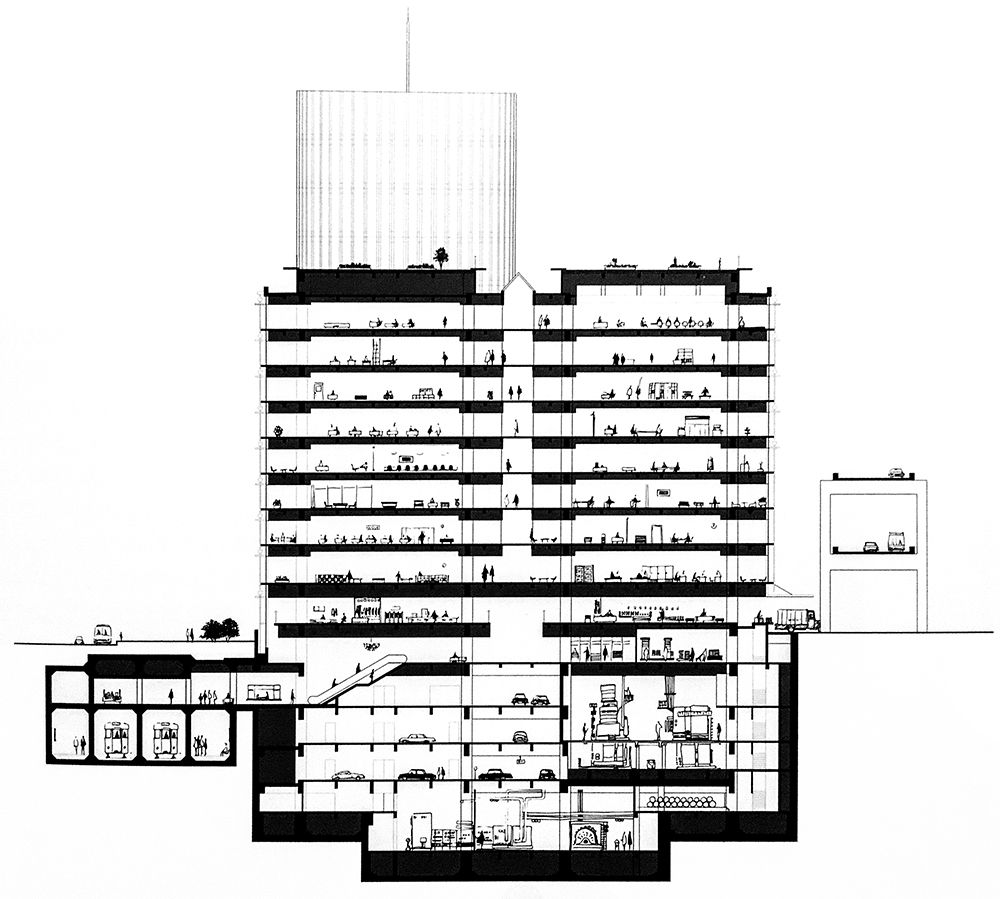

図1 パレスサイド・ビル断面図(東京工業大学安田研究室)

パレスサイド・ビルディングの構成と建設経緯

パレスサイド・ビルディング(以下「パレスサイド・ビル」)は、日本リーダーズダイジェスト社(アメリカのリーダーズダイジェスト社の日本支社)と毎日新聞東京本社のオフィスに、賃貸オフィスや食堂街、地下駐車場、新聞の印刷工場を収めるためにつくられた。13,862㎡の広大な敷地に建つ、鉄骨鉄筋コンクリート造地上9階地下6階塔屋3階建て、建築面積8,600㎡、延床面積119,700㎡という、当時では最大級の建物で、総工費も当時のオフィスビルとしては破格の116億2,600万円だった。建設場所は千代田区1丁目1番1号で、そこにはアントニン・レーモンド(1888-1976)が設計した日本リーダーズダイジェスト社の鉄筋コンクリート造2階建ての社屋(1951、写真2)や、イサム・ノグチ(1904-88)設計の広大な庭園があり、建築界から高い評価を得ていたので、それに比肩し得るものをつくることが施主と設計者の課題になった。

毎日新聞東京本社は有楽町1丁目にあったが、経済の高度成長に東京オリンピック(1964)関連の再開発が重なり、都心部の渋滞がひどくなってきて、新聞輸送に支障を来すようになり、その移転用地を探していたところ、三和銀行の渡邊忠雄会長から日本リーダーズダイジェスト社が再開発を計画していることを聞き、同社に共同開発を打診して了解を得た。両社に三和銀行系の東洋不動産を加えた3社によって設立された株式会社パレスサイド・ビルディング(2005年に「株式会社毎日ビルディング」に改称)が施主になってつくられたのがパレスサイド・ビルである。

地下が6階までと深くなったのは、駐車場の付置義務(320台)への対応で地下駐車場が3層(地下2〜4階)になったことと、新聞印刷のための工場を、騒音対策のために駐車場の下(地下5、6階)に設けることになったからである。駐車場上の地下1階は食堂街で、その中央に長く延びるコンコースの中央部が1階まで吹き抜けになっている。ビル開業時には、1階に東西2つの車寄とエントランス、毎日新聞関係のスペースが設けられ、2階はリーダーズダイジェスト社と毎日新聞社のオフィスで、3階から6階に毎日新聞社とその関連会社のオフィス、7・8階が貸しオフィスで、9階にはレストランと貸会議室が配されていた(図1)。

ちなみに、ビルに隣接して地下鉄東西線の竹橋駅があるが、当時この路線が建設中だったので、毎日新聞社が帝都高速度鉄道営団(現・東京地下鉄株式会社)と交渉して駅を誘致したことによる。これは、オフィスビルに地下鉄駅を直結する先例になった。

写真3 三愛ドリームセンター。1962年竣工。(撮影:藤岡洋保)

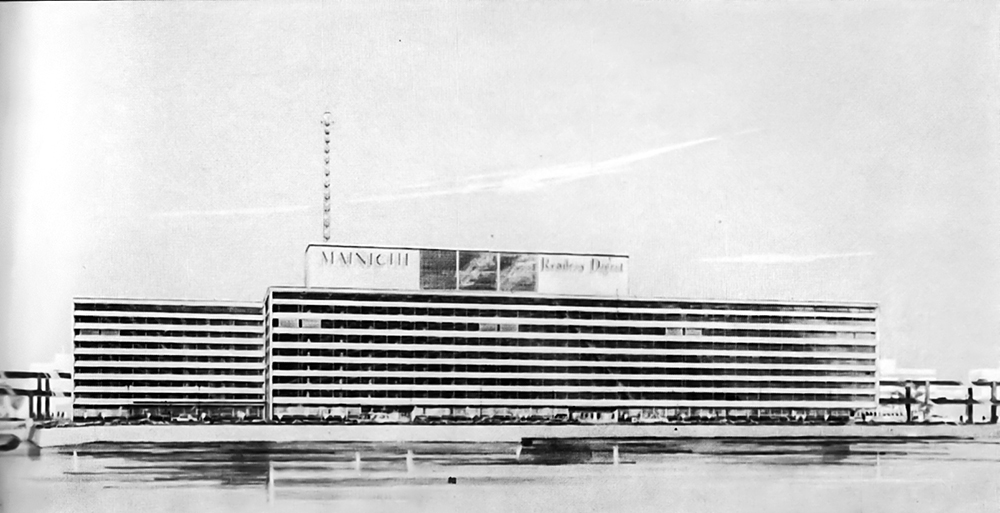

図2 パレスサイド・ビル計画案(1963年4月)

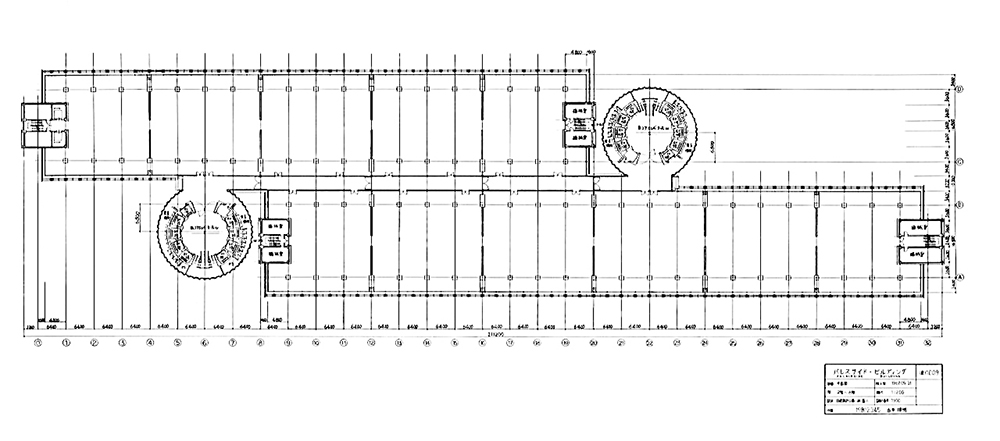

図3 パレスサイド・ビル基準階平面図(東京工業大学蔵:古市博明製図[2020年])

写真4 パレスサイド・ビル基準階コア(撮影:藤岡洋保)

写真5 パレスサイド・ビル基準階コアのトイレ(撮影:藤岡洋保)

写真6 パレスサイド・ビル屋上(撮影:藤岡洋保)

設計に込められたさまざまな工夫

このビルを設計したのは日建設計工務の林昌二(1928-2011)をチーフにしたチームだった。若干35才の林を指名したのは当時の同社社長の塚本猛次(1910-2001)である。それまでに林が日建で担当したのは、掛川市庁舎(1955)や東京経済新報社ビル(1961)、三愛ドリームセンター(1962、写真3)、浜松市体育館(1963)などで、巨大オフィスビル設計の経験はなかったから、大抜擢にも思えるが、林の言によれば、必ずしもそういうことではなかったらしい。条件が厳しすぎて先輩たちが敬遠したから林にお鉢が回ってきたというのである1)。その真偽はよくわからないが、施主がレーモンドのリーダーズ・ダイジェスト社屋に代わり得るものを希望していたこともあって、三愛ドリームセンターの設計で注目を浴びた林が選ばれたということだったのだろう。周知のように、三愛ドリームセンターは、銀座4丁目交差点の300㎡の角地に建つ円筒形の塔で、径2.7mの鉄骨鉄筋コンクリート造の円形コアを24個の扇形のプリキャスト・コンクリート・スラブで囲い、その外周をケーブルで拘束して固定したうえで、外装をガラス張りにしたもので、竣工時には、ユニークで人目を引くデザインや、繁華街の極小角地での施工に配慮した巧みな架構法が話題になった。林は、パレスサイド・ビルの仕事を受ける際にひとつの条件を出した。それは設計スタッフの人選を彼に一任するというもので、その主要メンバーとして選ばれたのが意匠の平井堯、構造の矢野克己と小林紳也、設備の岩井一三と石福昭である。彼らは、林と一緒に三愛を設計したメンバーだった。矢野が林と同い年で、それ以外はすべて彼らより若かった。こうして、30代半ばまでの若手が未曾有の大規模プロジェクトを担当するという、当時でも稀な状況が生まれたのである。

パレスサイド・ビルは、はじめてダブル・コア(または「デュアル・コア」)を適用したオフィスビルとして知られる。それは、この敷地が東西に細長い変形敷地だったことと、施主がレンタブル比の最大化を求めたことからひねり出されたアイデアだった。株式会社パレスサイド・ビルディングは、経営安定のために賃貸スペースをできるだけ増やしたいと考え、複数の業者からそのアイデアを募り、そのうちで77%という最大のレンタブル比を提示した大林組案を根拠に、それを上回る案を求めた。その案はアイデア・スケッチにすぎないもので、実際にはうまく機能し得ないものだったが、あえて達成困難な目標を設定して、設計者の奮闘をうながしたのである。ちなみに、『建築』1962(昭和37)年12月号に当時の代表的なオフィスビル8棟を詳細に分析した記事がある(pp.90-122)。それによれば、これらのビルのレンタブル比は65〜75%程度で、これが当時の標準と見られる。

当時の大規模オフィスビルはセンター・コア(コアを一個所にまとめて配置)でプランニングされていたといってよい。しかし、パレスサイド・ビルの場合、敷地が細長いので、センター・コアで計画すると、コアが敷地の長手方向の中心線に沿って細く長く延びるだけでなく、その両側に並ぶ廊下の面積が加わって、レンタブル比を上げるのがむずかしくなる。しかし設計チームは、センター・コアという当時の建築界の常識からなかなか離れることができなかった。それは、この建物の起工式を伝える『毎日新聞』1963(昭和39)年4月17日朝刊に発表された完成予想図(図②)に見てとれる。この案はセンター・コアで計画されており、外装も実施案とは異なる。林らは、起工式の時点でも解決策を見出せないでいたのである。

打開策を見出したのはその直後で、コアを2つに分け、東西に少しずれて平行に並ぶ細長い2つのオフィス棟の入隅に分散して配することで、基準階のレンタブル比を82%にできることがわかった。また、コアの平面を円形にすると、さまざまな課題がうまく解決できることも見えてきた。コアの外周に、男女別のトイレを入口を離したうえで隣り合わせに配置でき、しかもそのトイレの内部が湾曲しているので、出入口にドアをつけなくてもプライバシーを守れることになる(図3)。これは、不特定多数が出入りするトイレに求められる条件である。そのトイレの内側の円弧に沿って左右に4基ずつのエレベータを並べると、どのエレベーターが来るのかが見えやすくなる(写真4)。また、この円形平面のコアの外装に、内側に湾曲した鉄筋コンクリートのパネルをめぐらせることにし、そのパネルのすき間にガラスを配することで、トイレに外光をとり入れられるだけでなく、夜にはそこから光が漏れて、昼間とは異なる表情をコアに与えることもできる(写真5)。円形平面のダブル・コアというアイデアが閃いたことから、面白い提案が次々に導き出されることになったのである。

いい建築が誕生する際には、しばしばこのような瞬間が訪れる。あるアイデアが浮かんだときに、すべてのピースがうまく嵌まり、それまでうまくいかなかったことが一挙に解決することがあるのである。

ダブル・コアのメリットは、ほかにも挙げられる。コア頂部に機器類をまとめれば、ビルの屋上を完全にフラットなデッキにできる(写真6)。林は、上からの建物の見え方も重視していた。当時のビルの屋上では空調機器や貯水タンクなどが雑然と並ぶのがあたりまえだったが、ここでその問題を解消してみせたのである。その屋上には、イサム・ノグチの庭を継承するべく、芝が植えられているが、これは屋上緑化の走りでもある。また地下駐車場では、東西軸に沿って一直線の車路がとれることになり、車の出入りが容易になった。なお、駐車場への出入り、新聞用紙の搬入、新聞の発送は北東裏の首都高速道路側で処理することになっていた。

オフィス棟の構造計画では、このビル特有の問題があった。地下に印刷工場が設けられるので、35台の高速輪転機を効率よく並べるために鉄骨鉄筋コンクリートのラーメン構造の柱間を広げる必要があり、輪転機2列分と搬送コンベヤーの長さを考慮して内法15.5m(柱真々で 16.8m)を基準に、柱間を梁間16.8m╳桁行6.4mとした。この梁間は、通常のオフィスビルではあり得ない大スパンだが、当時の日建は工場建築を数多く手がけており、矢野らの構造スタッフは大スパンの構造設計に慣れていたので、この異例のスパンにも難なく対応できた。なお、この長大な鉄骨梁の両端から長さ3.4mのキャンティレバーが延びている。そのキャンティレバーの成は中央のものより小さくてすむので、その下に空調の水平ダクトを収めている。この架構の採用によって、少しずれて平行に並ぶ2つのオフィス棟の梁間方向の幅がそれぞれ23.6mになるが、この2列の架構は、その間に東西方向に配された廊下を境に構造的には独立しているので、耐震上も有利になる。

パレスサイド・ビルの竣工は1966(昭和41)年だが、1963(昭和36)年改正前の建築基準法に則っている。このビルの軒高までの高さは38.2mで、旧法の高さ制限31mを超えているが、毎日新聞社が東京都と交渉し、新聞社には公的性格があるということで特例として認められた。オフィス棟9階の約3.5mの成の天井裏の設備機器収納部を「機械室」とも見なしてもらえたらしい。なお、オフィス部の天井高は2.88m(窓際では2.4m、基準階の階高は3.6m)で、当時の一般的なオフィスより高かったといってよい。

このビル計画の関係者は、1963(昭和38)年の建築基準法改正で容積率制が導入され、高さ制限が撤廃されることは承知していた。その適用を受けないことにしたのは、容積率に地下部分の面積もカウントされること(上物をより大きくできるとは限らないこと)と、敷地が皇居のお堀端なので、高さ制限が撤廃されても、31mをはるかに超える高層ビルでは認可されない恐れがあると見ていたからである。

写真7 パレスサイド・ビル開口部ディテール(撮影:藤岡洋保)

写真8 パレスサイド・ビルのブリーズソレーユと樋(撮影:藤岡洋保)

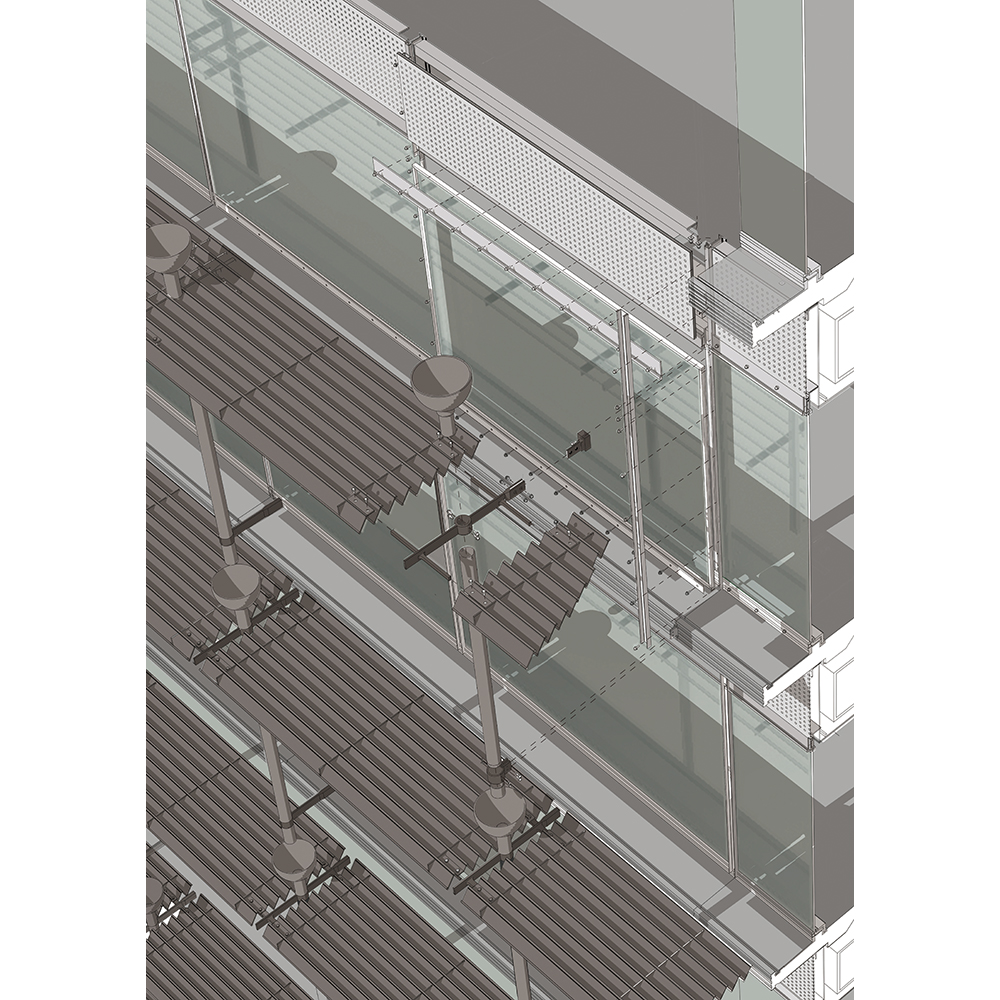

図4 パレスサイド・ビル開口部廻りディテール(東京工業大学安田研究室)

写真9 パレスサイド・ビル屋上手摺り(撮影:藤岡洋保)

写真10 パレスサイド・ビル西面。下に見える交番は林昌二設計。(撮影:藤岡洋保)

写真11 パレスサイド・ビル地下1階と1階をつなぐ階段。手摺り下方の小判型の補助手摺は高齢者対応で、後補。(撮影:藤岡洋保)

写真12 パレスサイド・ビル廊下の番地表示。(撮影:藤岡洋保)

写真13 パレスサイド・ビル西玄関キャノピー。(撮影:藤岡洋保)

写真14 パレスサイド・ビル東玄関キャノピー。(©OsamuMurai)

厳しい設計条件をバネに設計チームが考案した手法

このビルの設計に際して、施主は「3つの27」2)という厳しい条件を出した。それは、貸室面積2,700坪、坪単価27万円以内、工期27カ月というもので、当時の建築界の常識からすると達成が非常に難しい目標だった(実際にはすべて達成された)。低コストや短期の施工が至上命題だったわけだが、設計チームは、従来のオフィスビルに感じていた問題をこの機に解決したいと考えていた。まず、カーテン・ウォールを使わないことにした。当時その業界は寡占状態で、コストダウンに応じてもらえなかったからである。代替案として彼らが考えたのは、当時の最大寸法の2.4m╳3.2m、厚さ15mm(最上階の9階のものは19mm)の1枚もののフロート・ガラスの上下をスチール板とガスケットで挟んで開口部を構成するというものだった(写真7)。ガラスの上下には既製品のスチール・パネルを張った。そして、その大きな開口からの直射日光を防ぐため、ガラス窓の上にアルミ・ダイキャストのブリーズ・ソレイユ(庇)をつけ、そこにやはりアルミ・ダイキャストの竪樋を3.2mおきに配することにした。この樋は階ごとに分割されており、その上部は漏斗状で、そこに何か詰まっても容易に取り除けるようになっている(写真8、図4)。ブリーズ・ソレイユは窓拭き用の足場にもなる。メインテナンスのしやすさにも配慮していたのである。また、これらのディテールには部品点数を減らそうという意向が感じられる。こうして、大判のガラスが帯状につながる、伸びやかなプロポーションの立面に、ブリーズ・ソレイユと縦方向に規則正しく並ぶ縦樋が表情を加える、ユニークなオフィスビルができあがった。設計チームは、コストダウンのために既製品の活用を心がけていた。それを象徴するのが屋上の金属製手摺りで、その断面形状は複雑で特注に見えるが、造船用のカタログから探し出したものである(写真9)。設計チームが手を尽くして、安価で意に叶うモノを求めていたことがうかがえる。

このビルには、林らのこだわりが随所に見られる。まずオフィス棟の端部には、レンガ張りの設備シャフトの2つの突起と、その両側に細かい網目状のアルミのルーバーが配されている(写真10)。設備シャフト外壁に張られた堅焼きのタイルは国代耐火工業所製である。

また、階高約4mの、地下1階から1階への階段のステンレス製の手摺りは真っ直ぐで、段板が浮いたように見える(写真11)。この段板はアルミ・ダイキャスト製で、6mm径のステンレスの簓で固定され、簓自体は、平行に配された50.8mm径のステンレス・パイプに固定されている。階高が3m以上あれば、建築基準法の規定で踊り場を設けなくてはならないから、通常の直階段では手摺りが途中で折れ曲がることになるが、ここで真っ直ぐにできたのは、踊り場を地下1階の床から1mの高さに設定したからである3)。高さ1m以下の階段では手摺りがなくてもいいという、建築基準法の別の規定を援用したのである。このアイデアは竣工のわずか3カ月前に出てきたもので、最後の最後まで、設計チームがよりよいものをつくるために奮闘していたことを象徴するエピソードである。

そのほかにも、廊下の蛍光灯を現しにして、切れても直ぐに簡単に取り替えられるようにしたことや(写真11)、その蛍光灯の列に沿って、「南7」「北10」のような「番地」をつけて、テナントのオフィスの位置をわかりやすくするなどのサイン計画も提案している(写真12)。

コスト削減が至上命題だったわけだが、このビルのどこにも「貧しさ」は感じられない。それはロー・コストでという要請を、当時の常套的な手法をいちから見直す好機ととらえ、代替案を検討し続けた結果である。この建物のデザインには、ディテールを含め、すべてに存在理由がある。それは、ロー・コストとメインテナンスのしやすさ、快適で使いやすいオフィスという要求を同時にかなえるという方針に即して選ばれたもので、それを完成度の高いデザインにまとめあげたのは見事である。

ビルの玄関前に設けられたキャノピーにもこだわりが感じられる(写真13)。西側のものは傘のような形状で、中央の柱から、風を逃すために隙間を空けた板を多角形のキャンティレバーで拡げるというもので、ケーブルでその剛性を保っている。また、東側には、正方形平面の四辺の中央に1本ずつ、縦樋を兼ねた柱を配し、屋根の中央がドーム状でそのまわりに円環状の横樋がめぐり、その外側が凹面で反り上がる、ユニークなキャノピーがあった(写真14、後の前面道路拡幅の際に撤去された)。このビルの一連のデザインには、林らしい、常識を疑う姿勢や、ひねりの効いたウィットが随所にうかがえるし、彼のリーダーシップがあったからこそ、このようなユニークなビルができたのである。

1960年代という時代

パレスサイド・ビルで評価できるのは、高いレンタブル比や工期と工費の制約という、施主からの厳しい要求があったにもかかわらず、よりよい方策を徹底して追求し、それを独創的で機能的なデザインにまとめ上げたことである。それは、若い設計陣が当時の常識を疑い、その改善策を提案したいという思いを共有していたことから実現した。明るく機能的なオフィス、エレベーターやトイレを納めるダブルコアを備えた、メインテナンスのしやすいオフィスビルを、リーズナブルなコストで、しかもそれまでになかったデザインで実現できることを証明するための努力を惜しまなかったということである。適用できる技術のレベルに関しては今のビルの方が進んでいるだろうが、常識を疑いながらよりより解を求め続ける姿勢や、アイデアの豊富さの点で、そして設計を支えるコンセプトの卓越さにおいて、このビルは今でも多くの示唆を与える存在であり続けている。がんばったのは設計チームだけではない。このビルの施工は大林組と竹中工務店のJV(本来の意味でのJVの走り)で、その現場所長は大多賀英一(竹中工務店)だった。「大多賀英一と書いて誠実熱心と読む」3)といわれた伝説の現場監督である。彼の徹底した仕事ぶりについて、以下のように記されている。

「パレスサイドではあの広い階のコンクリート打ちの誤差3ミリは絶対に許さなかったという。コンクリートを打ちはじめると毎晩9時頃からズック靴にはき変えて、赤ん坊の頬をなでるようにあちこちを撫でまわして払暁に及んで、それが20カ月を超えたというからご当人の努力もさりながら、コンクリート流し方もその仕上げにハラハラ、それでセメントの質まで見分けたという。(中略)日建設計スタッフも『一言いえば何もかもわかってもらえたし、仕上りはこちらが考えていた水準以下のものは一つもなかった。パレスサイド・ビルのコンクリートはもう今ではあんな立派な打ち方は出来ませんよ』という話である。」4)

当時の現場では、所長の裁量の幅が今よりも大きかった。また竣工後に、この工事に携わった職人たちが家族を連れてこのビルを見せに来ていたというから、彼らもこの仕事に携わったことを誇りにしていたわけである。

当時の日本はまだ貧しかったが、高度成長がはじまり、がんばれば明るい明日が来るという希望が持てた時代でもあった。パレスサイド・ビルの施主は、厳しい条件を提示したが、毎日新聞が完成予想図を発表した後に大幅な設計変更をしたいと林が施主に謝りに行った時に、施主(副社長の保母道雄)はそれを受け入れた。後年林は、その時のことを次のように述べている。

「案の良い悪いをぐだぐた説明しても相手は聞いてないんです。(中略)相手はそんなことをいちいちディテールにわたって考える気はないし、そんな時間はないわけです。そうすると、この人はどのくらい真剣に考えているかということを見ていた感じなんです。それが分かってきたんです。こんなに一生懸命やっているんなら、若者であてにならないような気もするけれどもこれしかないなということになったんでしょうね。」5)

1960年代までは、戦前からのエリートが世の中をリードしていた。経営者という立場から厳しい要求をするが、担当者の真摯なモノづくりを評価し、長期的な視点でプロジェクトの善し悪しを判断できる人たちがいたのである。冒頭に挙げた当時の名建築も、施主がコストや工期について厳しい条件を出し、設計者や現場が懸命にそれに対応してできたもので、決して恵まれた条件のもとでつくられたわけではない。戦後復興が一段落し、社会に活力と適度なゆるさがあり、大局的な判断ができるリーダーに支えられて真摯なモノづくりができたのが1960年代だった。ある時代にしかできない建物というのがある。それは、その時代の雰囲気や技術、モノづくりにかける施主と設計者、施工者の思いに依存する。パレスサイド・ビルでは、それがうまく揃ったわけである。建築界にモノ申すという若者の反骨精神によって実現できたプロジェクトでもあり、10年後に同じチームで同レベルの仕事ができたかどうかはわからない。設計チームや現場が一致団結して粘り強く難題を解決し続けたことで化学変化が起こり、パレスサイド・ビルが誕生したのである。そのようなことがあり得たのが1960年代という時代だった。

なお、リーダーズダイジェスト社は1986(昭和61)年に日本から撤退し、新聞印刷の地方分散化にともない、地下工場での新聞印刷は2003(平成5)年4月に廃止された。

[註]

1)『パレスサイドビル物語』(毎日新聞社、2006)p.76

2)『林昌二の仕事』(同編集委員会、新建築社、2008)

3)『パレスサイドビルディング建設史』(株式会社パレスサイド・ビルディング、1980)p.173

4)同上

5)『パレスサイドビル物語』(毎日ビルディング編、毎日新聞社、2006)p.80

[謝辞]建物内部の撮影で株式会社毎日ビルディングにお世話になりました。記して謝意を表します。

1)『パレスサイドビル物語』(毎日新聞社、2006)p.76

2)『林昌二の仕事』(同編集委員会、新建築社、2008)

3)『パレスサイドビルディング建設史』(株式会社パレスサイド・ビルディング、1980)p.173

4)同上

5)『パレスサイドビル物語』(毎日ビルディング編、毎日新聞社、2006)p.80

[謝辞]建物内部の撮影で株式会社毎日ビルディングにお世話になりました。記して謝意を表します。

藤岡 洋保(ふじおか・ひろやす)

東京工業大学名誉教授

1949年 広島市生まれ/東京工業大学工学部建築学科卒業、同大学院理工学研究科修士課程・博士課程建築学専攻修了、工学博士。日本近代建築史専攻/建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインについての研究や、近代建築家の研究、近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存にも関わる/主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)など/2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞

1949年 広島市生まれ/東京工業大学工学部建築学科卒業、同大学院理工学研究科修士課程・博士課程建築学専攻修了、工学博士。日本近代建築史専攻/建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインについての研究や、近代建築家の研究、近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存にも関わる/主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)など/2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞