はじめに

すべてのものに色が付いています。宇宙が誕生して光が生まれた瞬間に色も生まれました。人類が進化し、色の存在に気が付き、色を生活や空間に生かすことを覚えました。信仰の対象、地位の表示、装飾、芸術に応用してきました。これらのことは改めて言うまでもないことですが、意外に色の本質を知らず、感覚やセンスで扱うものという概念を持っている方が多いと思います。

建築における色彩はなぜか時代遅れのままです。多くの建築家はいまだに、感覚に頼って配色をしています。色の本質が分からないから、怖いもの知らずで配色しているようにも思えます。

色が果たしている役割りの大きさは認識していても、どこかに色は後回しにして何とかなるという気持ちもあるかと思います。ところが、色が空間に決定的な影響を与えていることは十分理解しているものの、確固たる自信を持って色を決めるというよりは、どこかに不安を持っている場合も多いと聞きます。

今回、色彩に関する連載の機会をいただき、皆さんの配色に関するお役に立てる内容を心がけます。同時に、色彩の世界で今何が進行しているかをお知らせします。

色の扱いに大きな変化──デジタル色彩の発達

私の叔父の大智浩(1908–1974)が、ドイツのバウハウスの色彩の教授だったヨハネス・イッテン(1888–1967)先生と親友であったことから、日本での色彩システムや教育に力を入れることになりました。それまで広く使われてきたマンセル(アメリカ、1858–1918)が考案した「マンセル色彩システム」や、マンセルに影響を与えたオストワルド(ドイツ、1853–1932)の色彩システムは、配色に対応できないことを大智は理解していました。それらは色そのものを記号化する色彩システムであり、配色はその目的ではないからです。

色を指定するには、マンセル色彩システムは便利でした。そのため塗料などにはよく使われています。日本の工業規格などもマンセル記号が用いられています。

大智は、配色のための色彩システムであるPCCS(Practical Color Co-ordinate System:日本色研配色体系、1964年)の作成に参加しました。これは同明度の色のグループを「トーン」と呼び、配色に応用できるのが特徴で、特にファッションのデザインには最適でした。しかし、PCCSも最終的にはデザイナーの感覚に頼るものでした。

ここで確認しておかなければならないことがあります。マ ンセル色彩システムもPCCSも、絵具の世界のシステムであることです。ここには光の色というものが一切考慮されていません。そもそも光の色という概念さえなかったのです。

近年あらゆる領域でデジタル化が進み、色彩の世界もそれに対応するかのようにデジタル化が進みました。2000年に、私たちは「デジタル色彩」を提唱し、光の色も対象とした色彩システムをつくりました。これは大智らがつくったPCCSを基礎に、デジタル色彩に発展させたものです。

今もデジタル色彩は進化を続けています。デジタル色彩の開発はデジタルハリウッド大学院の先端色彩研究室と一般社団法人日本カラーイメージ協会が推進しています。

デジタル色彩の発達によって、色の本質を見極め、配色手法が改善されました。それにより色そのものの扱いが大きく変化し、配色が科学的なものになりました。

配色を行う根拠は

建築における配色の手順は、建築主の要望を受けるところから始まります。その要望を聞きながら自分の感覚で決定していきます。その決定の根拠はあくまでも自分の中にあり、科学的に説明できるものではありません。色を決めるまでのプロセスは、建築家によって多少異なります。建築主の希望するイメージを汲み取り、それをデザインに生かします。自分の中に色付きのパースがあり、それを元に色を決めることになります。パースは自分がイメージする目標であり、それに近づくために自分の美意識が反映されるものです。そこから配色という作業に入りますが、これまでの自分が共鳴する配色を参考にしたり、思い出したりします。時には絵画や彫刻を見に行ったり、本で調べたりします。何より参考になるのは、自分が見に行って共鳴した建築物の配色です。重要なのは、美しいと思うスケールが人にはそれぞれ異なるものがセットされていることです。色の共鳴は、自分が美しいと思っている配色パターンがある時に起こります。これが色による感覚であり、個々の人によって異なる理由です。

ところが、ときとして建築主から「この色は嫌だ」というクレームがくることがあります。

当然建築家はその色の意味を説明します。それでも納得してもらえないときは、やり直しになります。

これは建築主の美のスケールと建築家のスケールが異なる尺度であったときに起こります。せっかく塗った壁や壁紙、カーテンを入れ換えることにもなったりします。

もし、建築主のスケールと共通するスケールがあれば、この問題は解決できます。デジタル色彩はそれを実現するために研究開発されました。最も重要なのは個人によって異なる感覚に基づくのではなく、より科学的で文句のつけられない根拠であればよいということになります。

❶色相環

色相環はこれまでの色彩システムの基礎になっていた。

19世紀初頭にゲーテが提唱したものが元になっている。

スペクトルにない赤紫を使っているため数々の矛盾が生じている。

一見まとまって見えるがけっして科学的ではない。

色相環はこれまでの色彩システムの基礎になっていた。

19世紀初頭にゲーテが提唱したものが元になっている。

スペクトルにない赤紫を使っているため数々の矛盾が生じている。

一見まとまって見えるがけっして科学的ではない。

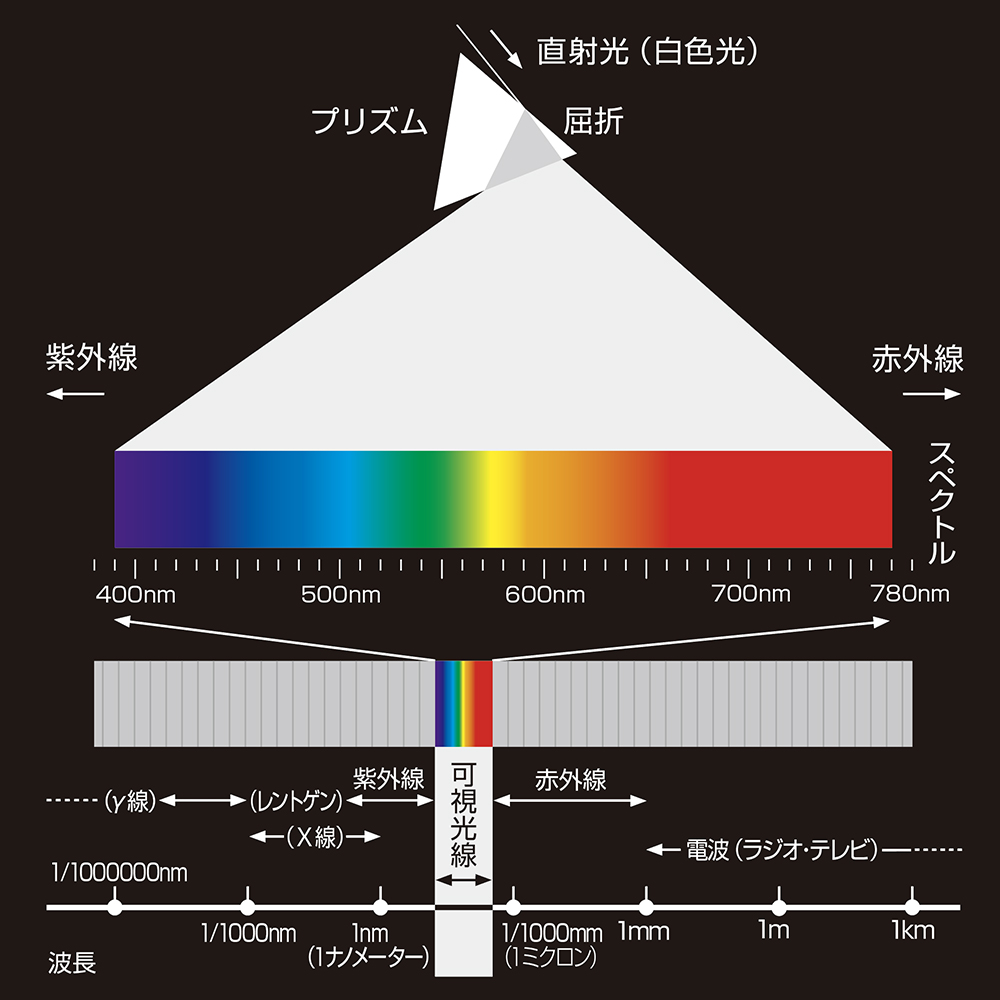

❷光(電磁波)をプリズムに当てるとスペクトルが生まれる

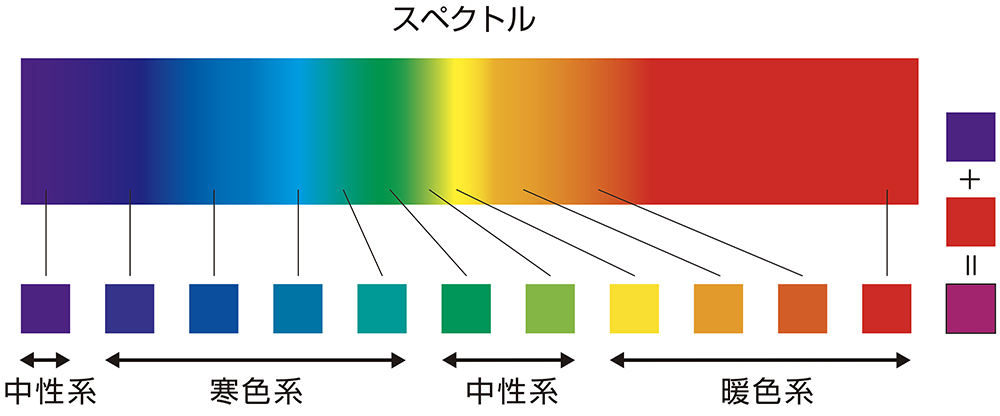

❸スペクトル

光をプリズムによって分光するとスペクトルが現われる。

そのスペクトルには無限の色味が含まれている。

代表的な色味として11色を選ぶことが多い。

赤紫はスペクトル上にはない2次色。

光をプリズムによって分光するとスペクトルが現われる。

そのスペクトルには無限の色味が含まれている。

代表的な色味として11色を選ぶことが多い。

赤紫はスペクトル上にはない2次色。

科学的に矛盾する「色相環」

科学的な根拠を求めるために色の原点に立ち戻り、そこから配色に使える色彩システムの再構築を目指しました。1666年、イギリスの物理学者アイザック・ニュートン(1642–1727)は太陽光をプリズムに通すと虹のような連続した光の色の帯が現れる現象を発見しました(図❷)。このような現象が起こるのは、太陽光に含まれる可視光線がプリズムで屈折して、さまざまな色の光に分かれるからです。ニュートンはこの連続した光の色の帯のことをスペクトル(図❸)と名付けました。このとき、ニュートンは光が粒子であると主張しました。

ニュートンの説を否定したのがゲーテ(1749–1832)です。ゲーテは『色彩論』(1810年)で、光と闇の境界線にこそ「色」は存在すると考えました。プリズムを通して光を見ても、色は現れないからというのが根拠です。それはニュートンの理論を反論するためにつくられた根拠でした。ゲーテはニュートンの説を否定するかたちで色を捉えようとしました。赤の外側には赤紫が見え、紫の外側にも赤紫が見えるとし、スペクトルの両側に位置する赤と紫をリングにできると考えました。これが色相環(図❶)といわれるものです。

スペクトルには赤紫は存在していません。2次色である赤紫をスペクトルの両端にある赤と紫をの間に入れて、ゲーテはリングをつくりました。これは、科学の秩序に違反するものです。しかし、残念ながらそれ以後の色彩システムではこの科学的に矛盾する色相環を元に発展してしまいました。現在使われているマンセルやPCCSの基礎になっており、色立体までつくってしまいました。

スペクトルはあくまでも帯であり、立体にするには無理があります。スペクトルには色彩のあるべき原則が存在していますが、ゲーテによって間違った方向に舵を取ってしまったのです。それは色彩システムの悲劇でした。

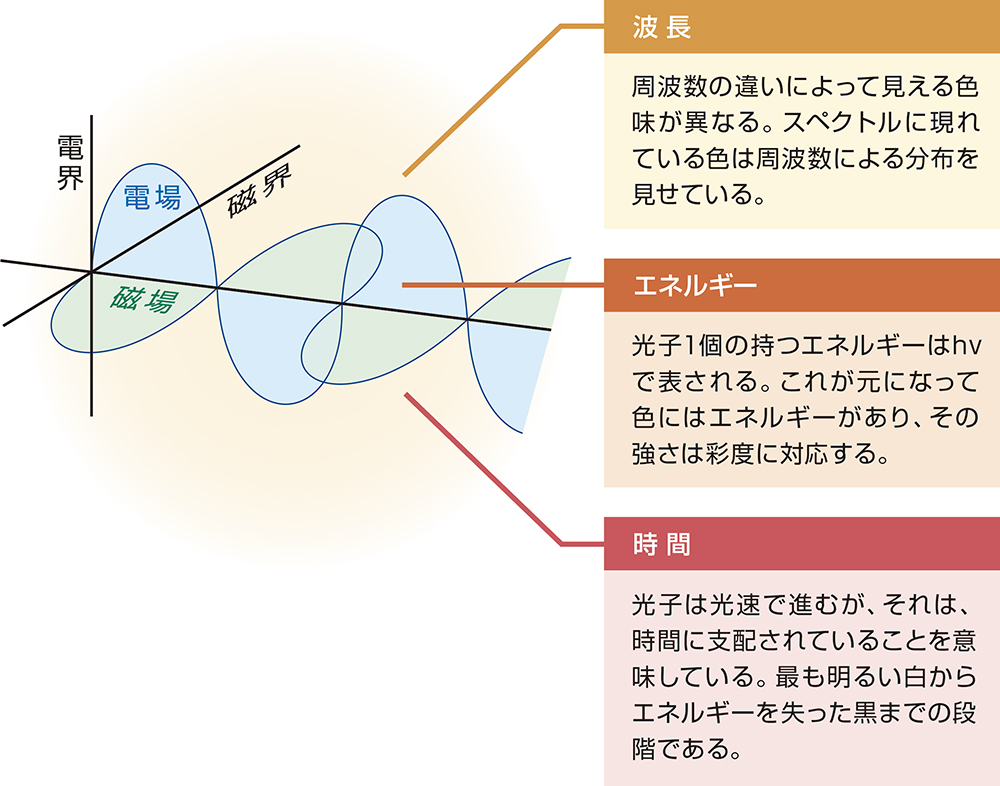

❹電磁波が色の3つの性質をつくっている

電磁波(光)は電場と磁場が垂直に交差しながら波動を描いて進む。

電磁波の波長、エネルギー(量)、時間が色の3つの性格になっている。

電磁波(光)は電場と磁場が垂直に交差しながら波動を描いて進む。

電磁波の波長、エネルギー(量)、時間が色の3つの性格になっている。

色は光であり電磁波である

イギリスの物理学者マクスウェル(1831–1879)は、1864年に、それまで確認されていなかった電磁波の存在を予言しました。それをきっかけに「光は波で、電磁波の一種である」と考えられるようになったのです。それまで、磁石や電流がつくり出す「磁場」と、充電したコンデンサーにつないだ2枚の平行金属板の間などに発生する「電場」は、それぞれ別個のものと考えられていました。そこにマクスウェルは、磁場と電場は表裏一体のものとする電磁気理論、4つの方程式からなる「マクスウェルの方程式」(1861年)を提出しました。これによって、目に見える光(可視光)について進んできた光の研究に、可視光以外の「電磁波」の概念が持ち込まれることとなりました。

マクスウェルの光の理論が電磁放射のすべてのエネルギーを考慮に入れたものであったので、ほとんどの物理学者は当初、エネルギーの量子化は、放射を吸収、放出する物質の未知の制約に由来すると考えました。それに対して、1905年、アインシュタイン(1879–1955)が、エネルギーの量子化は電磁放射自体の性質だと提案しました。

彼の理論はマクスウェルの理論から支持されましたが、アインシュタインは、波自体が連続的に空間に広がったとしても、マクスウェルの光の波のエネルギーが点状の量子に局在し、それが互いに独立に移動するのであれば、多くの実験の奇妙な結果は説明されると指摘しました。

1909年と1916年、アインシュタインは、エネルギー量子は運動量も運ぶはずであり、十分に粒子と呼べることを示しました。この光子(素粒子)の運動量は、アーサー・コンプトン(1892–1962)により実験的に示され、彼は1927年にノーベル物理学賞を受賞しました。色が電磁波であることがこうして突き止められてきました。光子の運動こそ色の本質を表しています。色の働きは光子の運動によってもたらされているのです(図❹)。

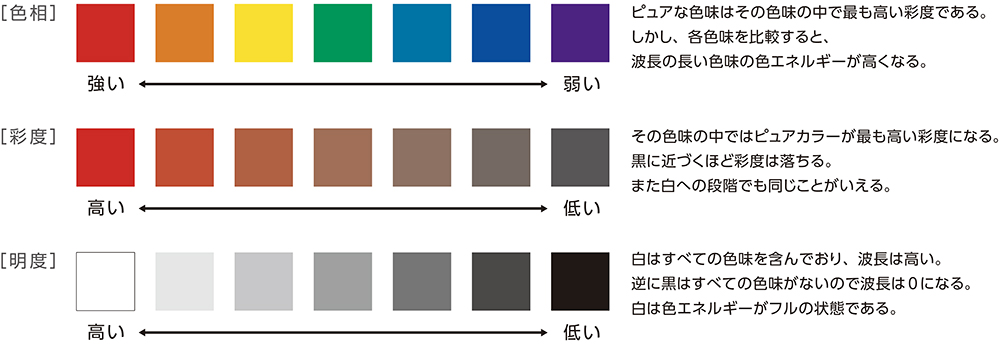

❺色エネルギーとの関係

色には3つの性格(属性)がある

色には3つの性格があります。明度(明るさ)、色相(色味)、彩度(鮮やかさ)です。これを色の3属性といいます。マンセルに影響を与えたオストワルドの色彩システムは、この3属性を基本にしています。しかし、この3属性についてはその根拠が示されていません。たとえば色の明るさはどこからくるのか、色味があるのはなぜか、鮮やかさの原因は何かなどに明快な答えはありません。オストワルドやマンセルは3属性を定義せずにそれを使っています。この3属性こそ配色を科学的に進めるキーになるものでした。

近代物理学によって色は電磁波であり素粒子であることが証明されました。電磁波が色の3つの属性をつくっているのです。

波長が色味(色相)を生んでいます。たとえば780nm(ナノメートル=1メートルの10億分の1の単位)の電磁波の波長は赤で、380nmは紫、というように波長によって色味が異なります。波長を変えることによって色味も変えることができるということです。

電磁波の強弱は色の鮮やかさに影響を与えています。強ければ鮮やかになり、弱ければその色味は減少します。鮮やかであるということはその色味の性格が強く出るということです。強い電磁波、つまり鮮やかな色味は目につきます。最も鮮やかな色味を純色と呼んでいます(図❺)。

光は私たちの世界で最も早いスピードで進みます。ものが進むことができるのは時間があるからです。時間がなければ宇宙にあるものは静止し生き物は生きていけません。電磁波のスピードは時間の経過を示し、時間は朝とか夜という感覚を人に与えます。明るい色は朝、暗い色は夜という感覚に該当します。つまりこれは明るさの変化であり明度を意味しています。

色の3属性は電磁波の性格を表していることが分かります。電磁波であればデジタルで捉えやすいことになります。これを応用してテレビの色はつくられています。

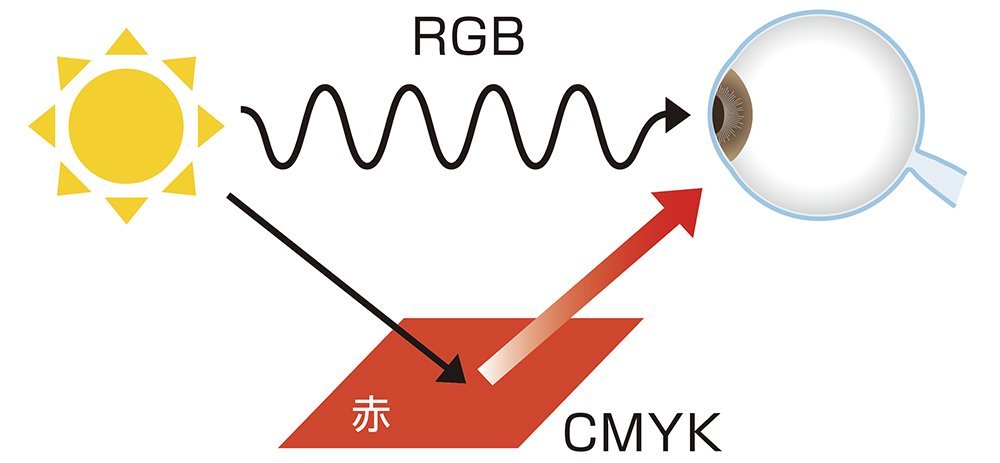

❻色の見え方

色光(RGB)は直接眼に入るので鮮やかに見える。

物体色は特定の色だけが反射しその他の色は吸収される。

印刷物の色はCMYKで表示される。

色光(RGB)は直接眼に入るので鮮やかに見える。

物体色は特定の色だけが反射しその他の色は吸収される。

印刷物の色はCMYKで表示される。

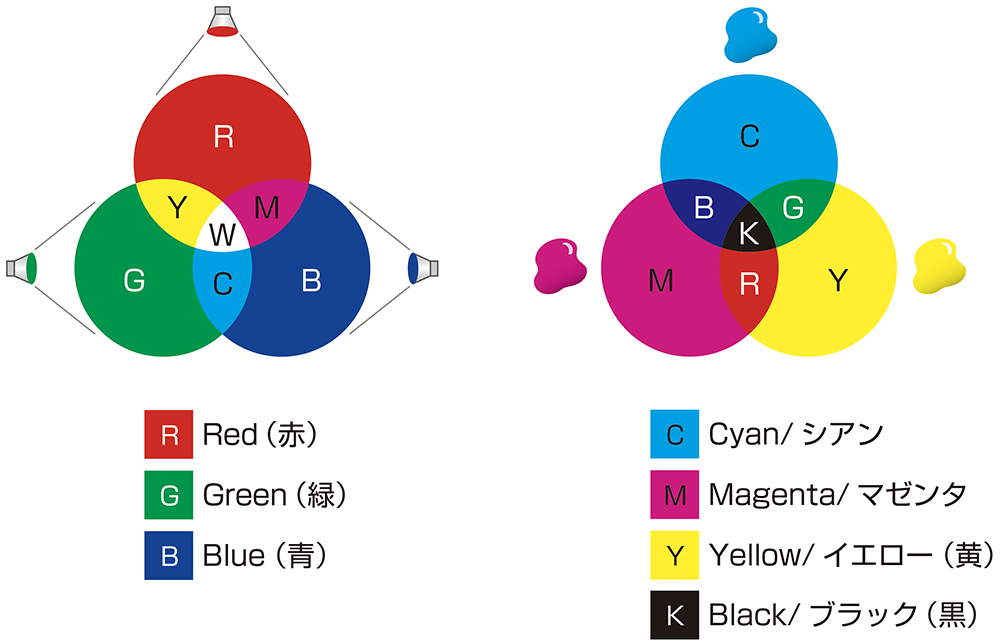

❼色光の混色と色材の混色

色光は混ぜるほどに明るく白に近づく。

色材は混ぜるほどに暗く黒に近づく。

色光は混ぜるほどに明るく白に近づく。

色材は混ぜるほどに暗く黒に近づく。

色には2種類ある──色光と物体色

ここまで色の本質である電磁波について解説してきました。色は光であるということが基本だとすれば、物体の色は何だということになります。光の色は電磁波であることは分かりました。しかし、物体の色はどのようなものなのか。実は物体の色は光が当たり、特定の色が反射し眼に入ってきます。目に入って来るのは反射した色、つまり電磁波なのです(図❻)。

一般的に光の色(色光)と物体の色(物体色)というようにふたつに分けて捉えています。しかし、2種類とも本質は電磁波であるので、デジタル化できるのは言うまでもありません。

物体色は暗くなると色味を失っていきます。色光は明るさに関係なく見ることができます(図❼)。

配色を考えるとき色光(照明)と物体色の両者を考慮しなければなりません。

マンセルやPCCSは物体色のシステムであり、暗くなればその意味を失うことになります。ここにデジタル色彩の必要性があります。

色光と物体色の関係は、次回詳しく解説します。

南雲治嘉(なぐも・はるよし)

デジタルハリウッド大学・大学院名誉教授、南雲治嘉研究室長(先端色彩研究チーム/基礎デザイン研究チーム)、上海音楽学院客員教授、中国傳媒大学教授 先端デザイン研究室、一般社団法人日本カラーイメージ協会理事長、株式会社ハルメージ代表取締役社長

1944年 東京生まれ/1968年 金沢市立金沢美術工芸大学産業美術学科卒業

著書『デジタル色彩デザイン』(2016年)/『新版カラーイメージチャート』(2016年)

1944年 東京生まれ/1968年 金沢市立金沢美術工芸大学産業美術学科卒業

著書『デジタル色彩デザイン』(2016年)/『新版カラーイメージチャート』(2016年)