伝統から学ぶエコハウスの知恵⑪

養蚕が民家をエコハウスにした その1

丸谷 博男(一級建築士事務所(株)エーアンドエーセントラル代表/(一社)エコハウス研究会代表理事/専門学校ICS カレッジ オブ アーツ校長)

これまで日本の民家の温熱性能について、先人たちのさまざまな足跡(論文や実測値)から、それらが持っている温度、湿度、蓄熱、遮熱、気化熱冷却の性能について論じてきました。その結果の多くは、人間の暮らしにとって有益な素晴らしい性能が秘められていることを実証してきました。

縄文時代から弥生時代にかけての竪穴住居、高床倉庫にはそれぞれの特徴があり、前者は住居に適し、後者は貯蔵庫に適している環境が明らかに示されていました。その中で特に注目されたのは、大地の蓄熱を活用する土座(床下空間を形成する床ではなく、土間に直接籾殻(もみがら)を敷き詰め、茣蓙(ござ)を敷いて床とする形式)が、夏涼しく・冬温かい仕組みであることを実証しました。

断熱性能に劣り、隙間風がある民家では冬の寒さが問題視されてきましたが、その中にあっても私たちの祖先は、厳冬に絶えて生き延びてきました。その理由は、囲炉裏や火鉢の輻射熱にありました。次から次へと入れ替わっていく空気を暖めることなく、人体や人体を囲む建材を直接暖めるという輻射熱煖房だったからこそ生き延びることができたのです。室温が氷点下になる北海道アイヌのチセ(竪穴住居)では、夏もその火を絶やさない囲炉裏による蓄熱効果を含め、土間の輻射熱によって体感温度を氷点以上に保っていました。こうした環境に対して民家を構成してきた建材である木、土、草、竹は、輻射熱を吸収し、再び放射する性能、つまり放射率(=吸収率)が0.9以上の建材ばかりであったことに改めて驚かされました。輻射環境に適した材料がいわゆる自然系の素材だったのです。

人間は、夏暑ければ涼しいところに居所を移動し、衣服を脱げばよく、また寒ければ温かいところに移動し、衣服をまとい、さらに囲炉裏に火をくべれば、厳冬を生き延びることができました。しかし、養蚕のための蚕にはそのようなことはできません。汗腺もないため汗をかくという気化熱による体温維持もできません。その結果、室温を22〜27℃、相対湿度を60〜70%、さらに呼吸のためと居住環境や食物の桑にカビを発生させないために、適切な換気が必要でした。さらに必要だったのは日射制御です。温度調整のためだけではなく、成長のためには自然光を求め、その後、上蔟(繭をつくる場所を与えること)した熟蚕(4回の脱皮を経過し繭をつくる段階に入った蚕)は営繭(繭をつくること)します。この時には物陰の自然光が少ない環境を求めます。

これらのために、茅、板、瓦による屋根構造、障子と雨戸によるオペレーション、広縁という断熱と日射制御、外気の温度緩和を生み出すバッファー空間の活用、囲炉裏や火鉢による輻射熱と換気促進、さらに相対湿度の緩和という装置、これらを複合的に組み立てていったのが養蚕という毎日のオペレーションでした。江戸後期から明治にかけて、研究と実践が繰り返された養蚕の産地から、蚕や桑の品種改良オペレーションに対するノウハウ、さらに蚕室の構造に対する教本がたくさん出版されました。これらの教本に、エコハウスのつくり方とオペレーションに対する示唆深い実践的な知恵が宝の箱のように隠されているのです。

養蚕から生まれた知恵を理解することで、改めて日本の民家のエコハウスとしての本来の姿が理解されるのです。

江戸時代は山間地に発達し、明治時代には河川敷に発達した養蚕地帯

絹織物は位の高い貴族や武士に重用されてきましたが、そのほとんどは中国からの輸入に頼っていました。輸入された生糸は京都の西陣で布に織られていました。しかし、輸出の多くを占めていた金銀銅が枯渇してくると江戸幕府によって1685(貞享2)年以後、生糸の輸入が制限されます。そのことにより生糸の国内生産、つまり養蚕と製糸業が急速に伸びていきます。1814(文化11)年に出版された成田重兵衛著の『蚕飼絹篩大成』によれば、17世紀から18世紀前半にかけての約100年間の生糸の生産は約2倍に、さらにその後の100年間で約4倍になったと記されています。

肥沃な平野部では稲作が継続していたので、養蚕は土地生産力の低い山間地に発達しました。奥州、上州、信州の山間地に繭の生産と製糸が普及していったのです。蚕の品種改良も行われました。こうして、養蚕業を専門とする農家も次第に増えていったのです。

江戸時代の末期から明治の初めにかけて、ヨーロッパの養蚕が全滅した時期があり、日本から蚕種(蚕の卵)の輸出が行われました。また、明治維新により国家的な産業として位置づけられ、それまで従事してきた農民と、廃藩置県によって解職された士族が一体となって産業としての蚕業に取り組み、全国に拡大していきます。世界遺産となった「富岡製糸場と絹産業遺産群」もその代表的なものです。

18世紀の前半までは京都の西陣が機織りの中心となり、全国で生産された生糸が京都へと集められていましたが、生糸購入を独占していた京都の糸問屋が産地からの生糸を買い叩いていたために、次第に地方に機織り産地が誕生して行きました。またそのころ西陣が2度の大火を被り一部の織物業者が地方へと移転したことも、織物技術が地方へと拡散したことに繋がっています。群馬県の桐生・伊勢崎、栃木県の足利、東京都の八王子などが18世紀に織物産地として大きく発展していきました。

関東では、織物産地の桐生を中心として、製糸産地、養蚕産地、蚕種産地の一大産地が上州に形成されて行きました。奥州、信州でも同じような産業形成がありました。

その後、第1次世界大戦と第2次大戦の狭間では、アメリカの好景気によってさらに大きく生産を伸ばすことができました。その結果、最盛期には日本の農家の約40%で養蚕が行われ、全畑地の約25%を桑畑が占めていた状況がありました。そして、日本の輸出総額に対して、1922(大正11)年には生糸・絹織物の割合が48.9%に達しました。繭生産のピークは1930(昭和5)年で、39.9万トンの史上最高値を記録しています。

その後、絹に変わる合成繊維の普及、第2次世界大戦とオイルショック、都市中心の経済社会構造の変化などがあり、現在では大きく衰退しているのが日本の絹産業です。

その主役となったのは大きく別けると次の4者でした。まず蚕繭の生産者である「養蚕農家」、そして養蚕農家に蚕の卵を提供する「蚕種家」、さらに繭から糸を紡ぐ「製糸業者」、最後の主役は「機織業者」でした。

養蚕の技術を担ったのは蚕種家でした。蚕種家は養蚕農家に蚕の卵を提供します。興味深いのは成功報酬ということでした。養蚕農家が繭を売ってはじめて現金になり、そうして初めて蚕種家の収入になっていたのです。ですから蚕種家は養蚕農家に成功してもらわないと自分の収入も減ってしまうため、養蚕農家に養蚕のノウハウを指導していたのです。

蚕を育て、繭をつくらせ、成虫として育て、交配し、卵を産ませるのが蚕種家の仕事でした。1年に何度も養蚕をするようになってからは、蚕の卵の冷蔵保存も必要となりました。そこで生まれたのが穴蔵の活用でした。蚕の品種改良や病気にさせない研究と指導も重要な仕事で、顕微鏡を使って疫病対策もしていました。さらには、蚕室の設計と普及も提案していたのです。そして、養蚕の日々のオペレーションの仕方も具体的に伝えていました。

明治以後、蚕種家は養蚕教師としても活躍し、養蚕農家を指導していたのです。明治維新後には、全国から産業振興のために士族たちが養蚕技術を学びに来ていました。その技術が全国に広がり、蚕室機能を設備する民家が全国に見ることができるようにもなったのです。

九蔵は養蚕飼育研究に没頭し、実験を重ね1872(明治4)年に研究成果としてその飼育法を「一派温暖育」と名付けて世に発表しました。そして、5年後の1877(明治10)年に同志を集め、競進社の前身「養蚕改良競進組」を結成したのです。従来の自然飼育に比べて、火力(炭火)応用の換気乾燥飼育を工夫し、一般の養蚕家によく発生していた蚕病の発生を防止することができたために、一派温暖育の指導を求める者が続出したことが要因でした。

次に九蔵が着手した研究は蚕の品種改良でした。3年後、「白玉新撰」と名付け世に出し、これも評判を極めました。1884(明治17)年に競進組を「競進社」に改めて児玉町(現・本庄市)に蚕業伝習所を開設し、10年後の1894(明治27)年に伝習所内に模範蚕室が完成しました。一派温暖育の理論を最も正確に反映している建築です。

九蔵の兄、高山長五郎が主催する高山社は九蔵の競進社に先駆けて模範蚕室を建築していました。高山社の「清温育」は、蚕室の温湿度を調節し、濁った空気を天窓から排出することを骨子とする飼育法であり、「一派温暖育」と多くの共通点があります。九蔵もこれを参考にしていたに違いありません。共通していえることは、火力を用いることにより、蚕の成育を促進することと、気温を上げることにより相対湿度を低下させ、雑菌の繁殖を防ぎ、さらに上昇気流によって換気を促進するという工夫でした。また1年に3回から4回の養蚕を可能にしたことも、収入の向上を生み出し普及していった理由といえます。

これに対して、江戸時代から継続していた方法を改良した自然換気だけで成育させる「清涼育」という方法があります。気温を15〜21℃の涼しい環境に保ち、相対湿度もそれによって高めに保持し、さらに雑菌の繁殖も低い温度と通風換気によって抑えるという方法です。このためには、建物の向きや立地条件、建具による管理など細かいオペレーションが必要でした。これを理論化したのが蚕種家、田島弥平(たじま・やへい、1822 - 1898)でした。この「清涼育」については、次回に詳細を解説します。

埼玉県本庄市児玉町児玉2514-27

「清涼育と温暖育の蚕室の仕組みと構成要素」勝亦達夫(東京理科大学大学院理工学研究科建築学専攻、工修)・川向正人(東京理科大学理工学部建築学科教授・工博)、日本建築学会計画系論文集、2010年

『蚕にみる明治維新 渋沢栄一と養蚕教師』鈴木芳行著、吉川弘文館刊、2011年

『日本のシルクロード・富岡製糸場と絹産業遺産群』佐滝剛弘著、中公新書ラクレ、中央公論新社、2007年

「養蚕」養蚕技術研究所のHPで公開

縄文時代から弥生時代にかけての竪穴住居、高床倉庫にはそれぞれの特徴があり、前者は住居に適し、後者は貯蔵庫に適している環境が明らかに示されていました。その中で特に注目されたのは、大地の蓄熱を活用する土座(床下空間を形成する床ではなく、土間に直接籾殻(もみがら)を敷き詰め、茣蓙(ござ)を敷いて床とする形式)が、夏涼しく・冬温かい仕組みであることを実証しました。

断熱性能に劣り、隙間風がある民家では冬の寒さが問題視されてきましたが、その中にあっても私たちの祖先は、厳冬に絶えて生き延びてきました。その理由は、囲炉裏や火鉢の輻射熱にありました。次から次へと入れ替わっていく空気を暖めることなく、人体や人体を囲む建材を直接暖めるという輻射熱煖房だったからこそ生き延びることができたのです。室温が氷点下になる北海道アイヌのチセ(竪穴住居)では、夏もその火を絶やさない囲炉裏による蓄熱効果を含め、土間の輻射熱によって体感温度を氷点以上に保っていました。こうした環境に対して民家を構成してきた建材である木、土、草、竹は、輻射熱を吸収し、再び放射する性能、つまり放射率(=吸収率)が0.9以上の建材ばかりであったことに改めて驚かされました。輻射環境に適した材料がいわゆる自然系の素材だったのです。

養蚕が民家の性能を格段に向上させた

さて、ここであらためて気付いたことがあります。それは養蚕という生産のための建築的な仕掛けが農村の民家を飛躍的に向上させたという歴史的な積み重ねです。人間は、夏暑ければ涼しいところに居所を移動し、衣服を脱げばよく、また寒ければ温かいところに移動し、衣服をまとい、さらに囲炉裏に火をくべれば、厳冬を生き延びることができました。しかし、養蚕のための蚕にはそのようなことはできません。汗腺もないため汗をかくという気化熱による体温維持もできません。その結果、室温を22〜27℃、相対湿度を60〜70%、さらに呼吸のためと居住環境や食物の桑にカビを発生させないために、適切な換気が必要でした。さらに必要だったのは日射制御です。温度調整のためだけではなく、成長のためには自然光を求め、その後、上蔟(繭をつくる場所を与えること)した熟蚕(4回の脱皮を経過し繭をつくる段階に入った蚕)は営繭(繭をつくること)します。この時には物陰の自然光が少ない環境を求めます。

これらのために、茅、板、瓦による屋根構造、障子と雨戸によるオペレーション、広縁という断熱と日射制御、外気の温度緩和を生み出すバッファー空間の活用、囲炉裏や火鉢による輻射熱と換気促進、さらに相対湿度の緩和という装置、これらを複合的に組み立てていったのが養蚕という毎日のオペレーションでした。江戸後期から明治にかけて、研究と実践が繰り返された養蚕の産地から、蚕や桑の品種改良オペレーションに対するノウハウ、さらに蚕室の構造に対する教本がたくさん出版されました。これらの教本に、エコハウスのつくり方とオペレーションに対する示唆深い実践的な知恵が宝の箱のように隠されているのです。

養蚕から生まれた知恵を理解することで、改めて日本の民家のエコハウスとしての本来の姿が理解されるのです。

江戸時代は山間地に発達し、明治時代には河川敷に発達した養蚕地帯

絹織物は位の高い貴族や武士に重用されてきましたが、そのほとんどは中国からの輸入に頼っていました。輸入された生糸は京都の西陣で布に織られていました。しかし、輸出の多くを占めていた金銀銅が枯渇してくると江戸幕府によって1685(貞享2)年以後、生糸の輸入が制限されます。そのことにより生糸の国内生産、つまり養蚕と製糸業が急速に伸びていきます。1814(文化11)年に出版された成田重兵衛著の『蚕飼絹篩大成』によれば、17世紀から18世紀前半にかけての約100年間の生糸の生産は約2倍に、さらにその後の100年間で約4倍になったと記されています。

肥沃な平野部では稲作が継続していたので、養蚕は土地生産力の低い山間地に発達しました。奥州、上州、信州の山間地に繭の生産と製糸が普及していったのです。蚕の品種改良も行われました。こうして、養蚕業を専門とする農家も次第に増えていったのです。

江戸時代の末期から明治の初めにかけて、ヨーロッパの養蚕が全滅した時期があり、日本から蚕種(蚕の卵)の輸出が行われました。また、明治維新により国家的な産業として位置づけられ、それまで従事してきた農民と、廃藩置県によって解職された士族が一体となって産業としての蚕業に取り組み、全国に拡大していきます。世界遺産となった「富岡製糸場と絹産業遺産群」もその代表的なものです。

18世紀の前半までは京都の西陣が機織りの中心となり、全国で生産された生糸が京都へと集められていましたが、生糸購入を独占していた京都の糸問屋が産地からの生糸を買い叩いていたために、次第に地方に機織り産地が誕生して行きました。またそのころ西陣が2度の大火を被り一部の織物業者が地方へと移転したことも、織物技術が地方へと拡散したことに繋がっています。群馬県の桐生・伊勢崎、栃木県の足利、東京都の八王子などが18世紀に織物産地として大きく発展していきました。

関東では、織物産地の桐生を中心として、製糸産地、養蚕産地、蚕種産地の一大産地が上州に形成されて行きました。奥州、信州でも同じような産業形成がありました。

絹産業の盛衰

商人文化の爛熟期と共に拡大していた絹織物の需要は、全国各地に養蚕の広がりを生み出し、さらに安政の開港(安政6/1859年)を契機に急速に発展しました。明治時代に入るとその勢いはさらに広がり、製糸・機織りの大規模な機械化が進み、蚕業は国を挙げての一大産業と成長して行きました。1887(明治20)年には生糸生産でイタリアと並び、1906(明治39)年には生糸輸出量で中国を凌駕し、世界最大の生糸輸出国となっていきました。その後、第1次世界大戦と第2次大戦の狭間では、アメリカの好景気によってさらに大きく生産を伸ばすことができました。その結果、最盛期には日本の農家の約40%で養蚕が行われ、全畑地の約25%を桑畑が占めていた状況がありました。そして、日本の輸出総額に対して、1922(大正11)年には生糸・絹織物の割合が48.9%に達しました。繭生産のピークは1930(昭和5)年で、39.9万トンの史上最高値を記録しています。

その後、絹に変わる合成繊維の普及、第2次世界大戦とオイルショック、都市中心の経済社会構造の変化などがあり、現在では大きく衰退しているのが日本の絹産業です。

養蚕農家と蚕種家の役割

江戸から昭和にかけて約200年の日本の絹産業物語、そこには、たいへん密度の濃い物語がありました。その主役となったのは大きく別けると次の4者でした。まず蚕繭の生産者である「養蚕農家」、そして養蚕農家に蚕の卵を提供する「蚕種家」、さらに繭から糸を紡ぐ「製糸業者」、最後の主役は「機織業者」でした。

養蚕の技術を担ったのは蚕種家でした。蚕種家は養蚕農家に蚕の卵を提供します。興味深いのは成功報酬ということでした。養蚕農家が繭を売ってはじめて現金になり、そうして初めて蚕種家の収入になっていたのです。ですから蚕種家は養蚕農家に成功してもらわないと自分の収入も減ってしまうため、養蚕農家に養蚕のノウハウを指導していたのです。

蚕を育て、繭をつくらせ、成虫として育て、交配し、卵を産ませるのが蚕種家の仕事でした。1年に何度も養蚕をするようになってからは、蚕の卵の冷蔵保存も必要となりました。そこで生まれたのが穴蔵の活用でした。蚕の品種改良や病気にさせない研究と指導も重要な仕事で、顕微鏡を使って疫病対策もしていました。さらには、蚕室の設計と普及も提案していたのです。そして、養蚕の日々のオペレーションの仕方も具体的に伝えていました。

明治以後、蚕種家は養蚕教師としても活躍し、養蚕農家を指導していたのです。明治維新後には、全国から産業振興のために士族たちが養蚕技術を学びに来ていました。その技術が全国に広がり、蚕室機能を設備する民家が全国に見ることができるようにもなったのです。

養蚕という視点で繋がった全国各地の先進民家

明治時代に入り、全国に広がった養蚕の動きは、それまでは多くの民家が平屋であったことに対し、2階建てに改造して蚕室をつくるようになりました。それだけではなく、2階を1階よりも広く使う船枻造りにする、また2階の廊下をなくすために外部にバルコニーを回す造り、3階建て、4階建てまで増築を重ねていった民家もあります。これまでにこの連載で登場してきた民家、およびその他の代表的な民家、蚕種家の蚕室を改めて下記に紹介してみます。

- 群馬県吾妻郡中之条町大字小雨字六合赤岩集落:「湯本家」、「関家」(養蚕農家) 『コア東京』2017年5月号

- 群馬県吾妻郡中之条町大道1274:「富澤家住宅」(重要文化財、茅葺養蚕農家)

- 群馬県高崎市南大類町606:「佐野一郎邸」(周辺に近代養蚕農家建築群、養蚕農家)

- 群馬県多野郡上野村楢原:「旧黒澤家住宅」(重要文化財、石置板葺屋根養蚕農家)

- 群馬県前橋市山王地区:近代養蚕農家建築群(養蚕農家)

- 群馬県藤岡市高山237:高山社跡(模範蚕室、伝習所)

- 群馬県伊勢崎市境島村甲2243番地ほか:「田島弥平旧宅」(蚕種家、周辺に蚕種家民家)

- 埼玉県本庄市児玉町児玉2514-27:「競進社模範蚕室」(蚕種家がつくったモデル蚕室) 『コア東京』2018年3月号

- 埼玉県秩父郡長瀞町大字岩田914:「雨宮知一宅」(競進社式模範蚕室、養蚕農家)

- 埼玉県秩父郡長瀞町大字矢那瀬1507:「石井家住宅」(競進社式模範蚕室、養蚕農家)

- 山形県鶴岡市羽黒町大字猪俣新田字松ヶ岡:「松ヶ岡開拓記念館」(酒田士族がつくった蚕室)

- 石川県白山市白峰:江戸時代から多層階の養蚕農家群(重要伝統的建造物群保存地区) 『コア東京』2017年10月号

- 岐阜県大野郡白川村:合掌造農家群(養蚕農家) 『コア東京』2015年12月号

- 兵庫県養父市大屋町大杉字大杉:三階建農家主屋群(重要伝統的建造物群保存地区)

「一派温暖育」を推進した競進社模範蚕室

「競進社」を創立したのは木村九蔵(きむら・くぞう、1845 - 1898)です。その実兄、高山長五郎(たかやま・ちょうごろう、1830 - 1886)は「高山社」を組織し、兄弟ともに幕末から明治期にかけて日本蚕業教育の双璧として活躍したことで知られています。九蔵は養蚕飼育研究に没頭し、実験を重ね1872(明治4)年に研究成果としてその飼育法を「一派温暖育」と名付けて世に発表しました。そして、5年後の1877(明治10)年に同志を集め、競進社の前身「養蚕改良競進組」を結成したのです。従来の自然飼育に比べて、火力(炭火)応用の換気乾燥飼育を工夫し、一般の養蚕家によく発生していた蚕病の発生を防止することができたために、一派温暖育の指導を求める者が続出したことが要因でした。

次に九蔵が着手した研究は蚕の品種改良でした。3年後、「白玉新撰」と名付け世に出し、これも評判を極めました。1884(明治17)年に競進組を「競進社」に改めて児玉町(現・本庄市)に蚕業伝習所を開設し、10年後の1894(明治27)年に伝習所内に模範蚕室が完成しました。一派温暖育の理論を最も正確に反映している建築です。

九蔵の兄、高山長五郎が主催する高山社は九蔵の競進社に先駆けて模範蚕室を建築していました。高山社の「清温育」は、蚕室の温湿度を調節し、濁った空気を天窓から排出することを骨子とする飼育法であり、「一派温暖育」と多くの共通点があります。九蔵もこれを参考にしていたに違いありません。共通していえることは、火力を用いることにより、蚕の成育を促進することと、気温を上げることにより相対湿度を低下させ、雑菌の繁殖を防ぎ、さらに上昇気流によって換気を促進するという工夫でした。また1年に3回から4回の養蚕を可能にしたことも、収入の向上を生み出し普及していった理由といえます。

これに対して、江戸時代から継続していた方法を改良した自然換気だけで成育させる「清涼育」という方法があります。気温を15〜21℃の涼しい環境に保ち、相対湿度もそれによって高めに保持し、さらに雑菌の繁殖も低い温度と通風換気によって抑えるという方法です。このためには、建物の向きや立地条件、建具による管理など細かいオペレーションが必要でした。これを理論化したのが蚕種家、田島弥平(たじま・やへい、1822 - 1898)でした。この「清涼育」については、次回に詳細を解説します。

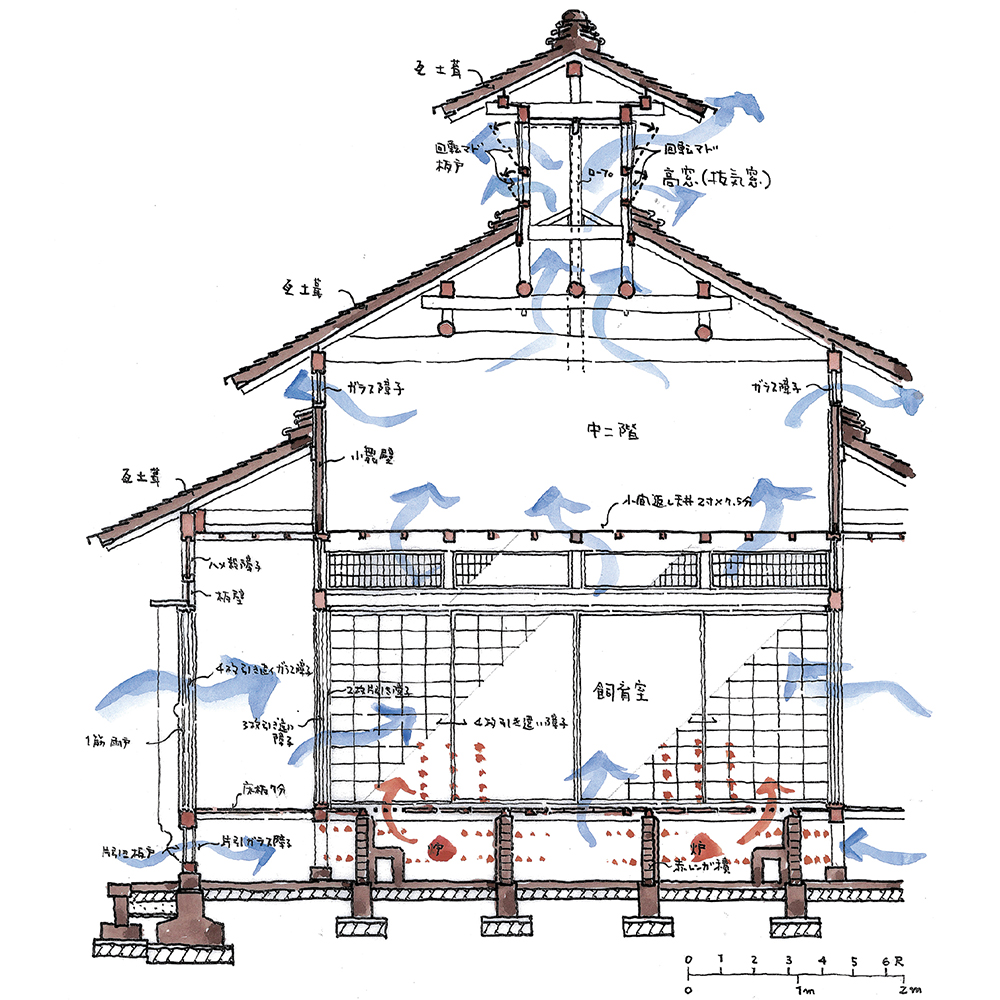

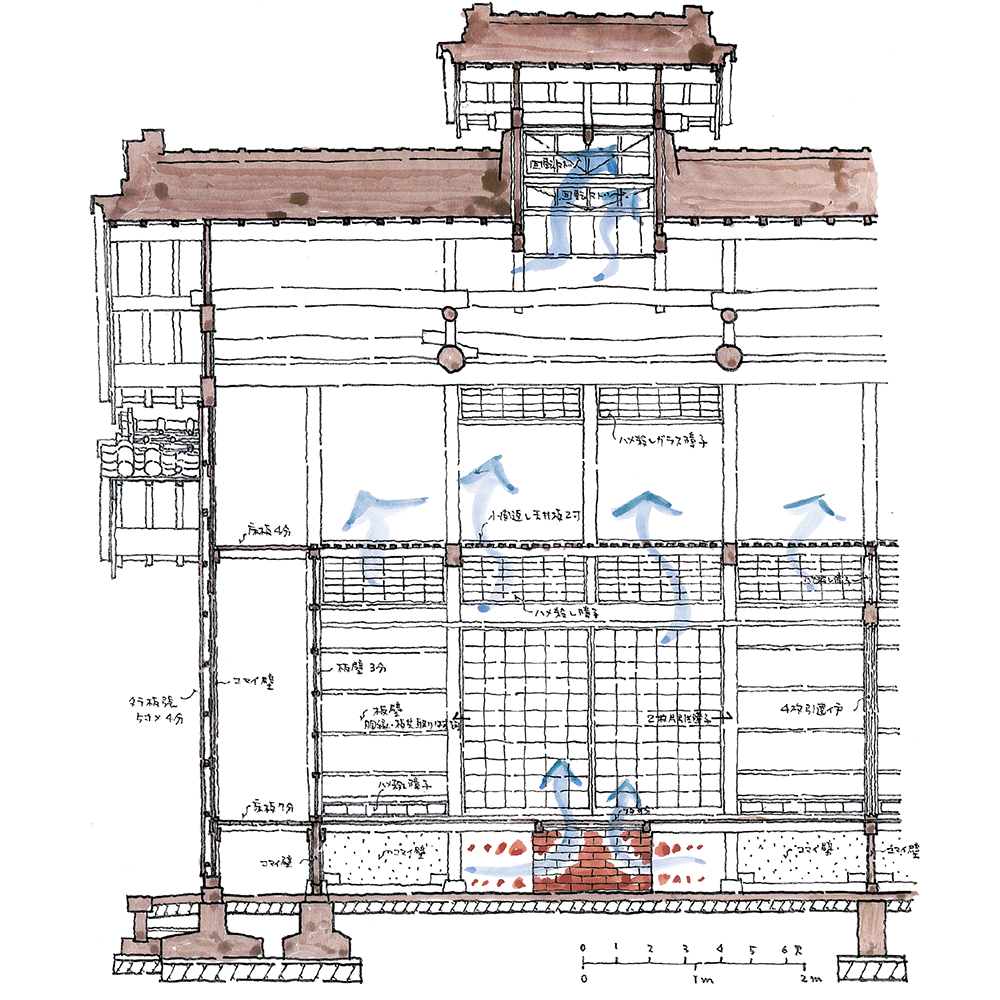

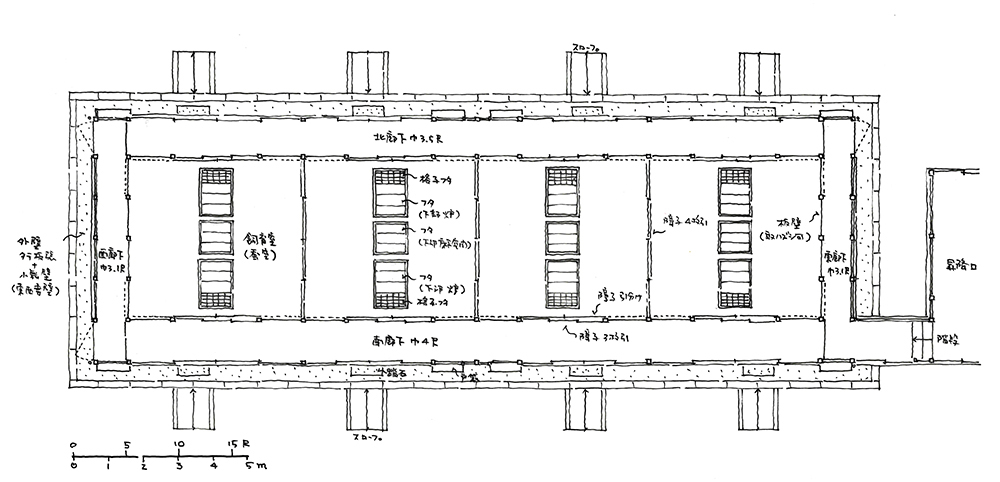

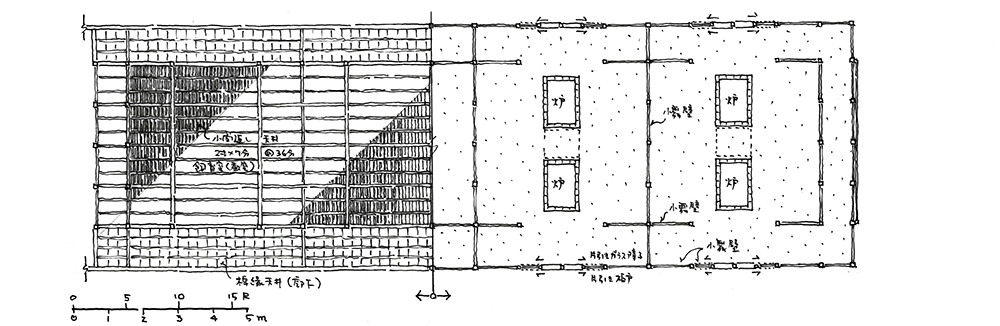

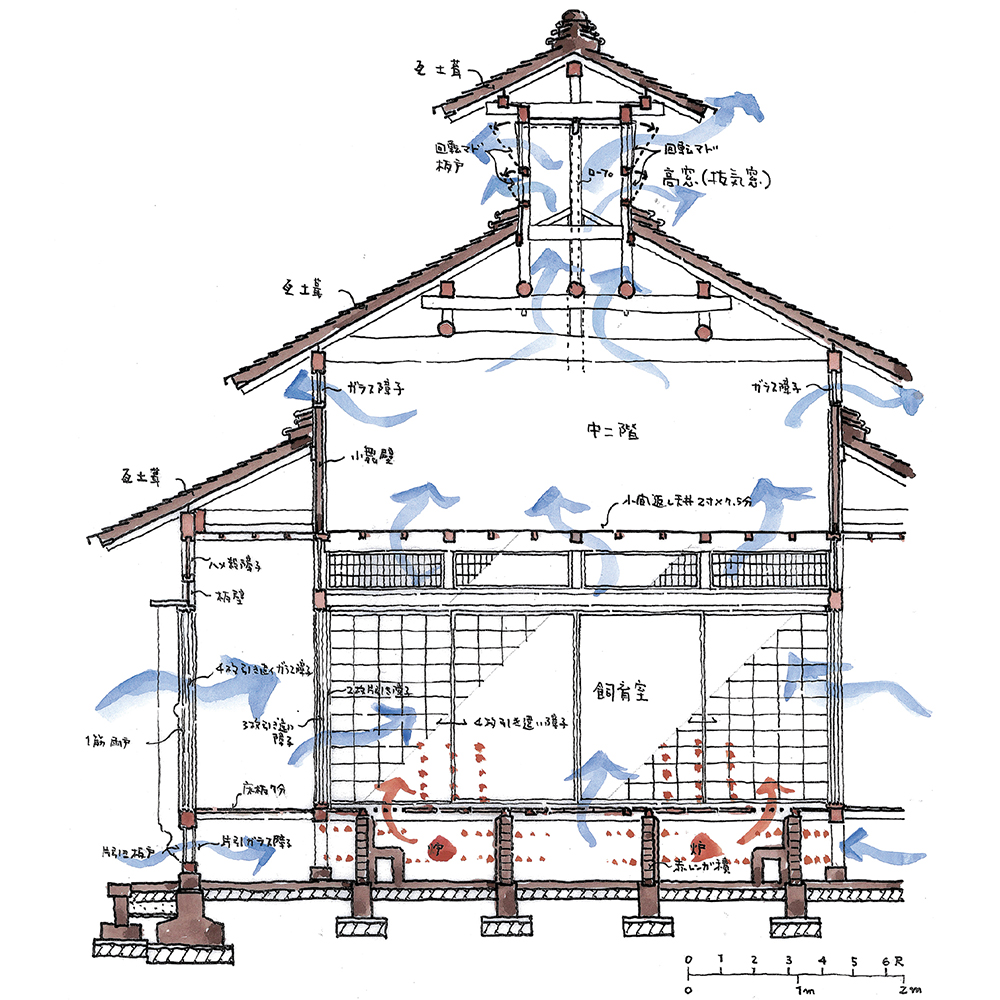

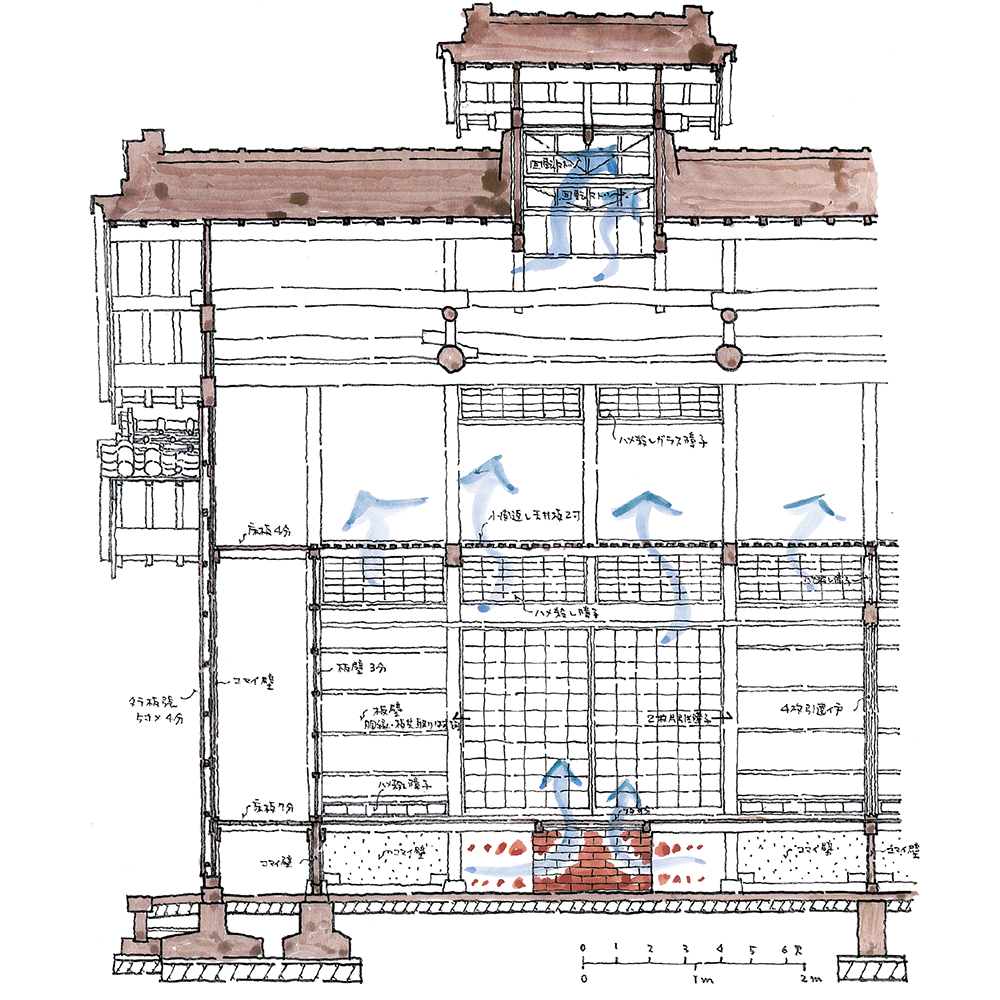

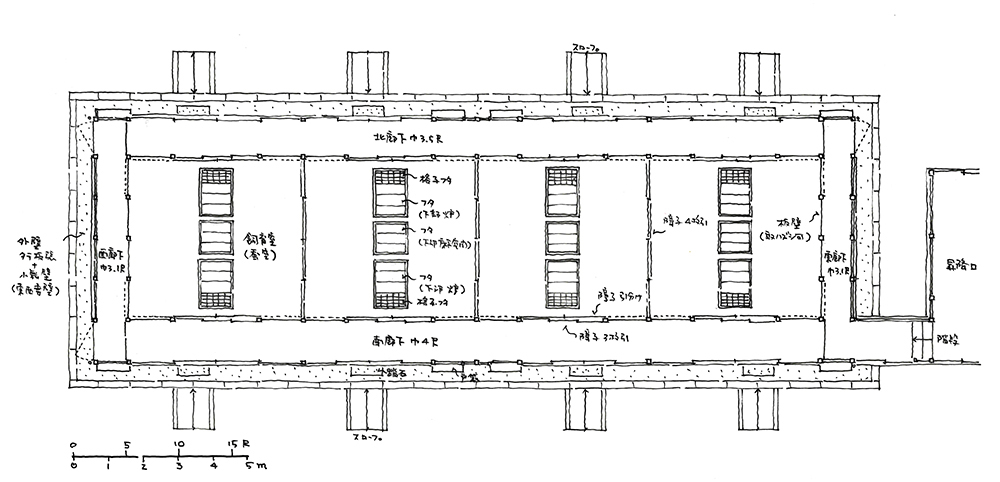

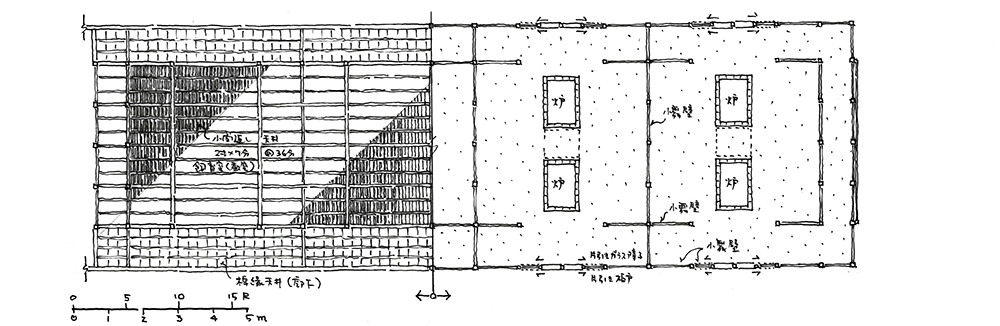

競進社模範蚕室の詳細

模範蚕室は1894(明治27)年に、木村九蔵が結成した競進社児玉伝習所地内に建設されました。この模範蚕室を見学し、多くの養蚕農家がそれぞれの土地に蚕室をつくって行きました。その特徴を下記に列記します。

- 建物の向きは南向きとする。

- 蚕室は基壇上に建てる、基壇の高さは1尺内外。

- 蚕室の床下は参州敲きとする。

- 飼育室は2から4室の連接とする。

- 飼育室の大きさは、表の間16尺5寸、奥行15尺5寸とする。

- 飼育室には規定した寸法の炉を2カ所設け、火鉢を入れる揚げ板を設ける。

- 飼育室の床下には床下壁を設ける。

- 飼育室の出入り口は南北にとり、柱間8尺2寸5分とし、二重に障子をたてる。

- 入口左右は等分とし、板壁とする。板壁と出入口障子の上部は欄間とし、板壁の下部蹴込みには障子(地窓)を設ける。

- 飼育室の間仕切りは欄間付きの障子とする。

- 飼育室の天井は簀子張りとし屋根裏部屋を設ける。

- 屋根裏部屋には飼育室1室に付き1箇所の換気窓付きの高窓(越屋根・気抜塔)を設ける。越屋根には、上下に回転板戸を設ける。

- 屋根裏部屋には欄間窓を設ける。南北の壁は土壁とする。

- 廊下は下屋とし、飼育室周囲に巡らし、両妻側は土壁とする。妻側で入口2箇所。

- 妻側廊下と飼育室境は板壁とし、板壁は解体組立式とする。

- 廊下の南北面は障子に雨戸、上部は欄間をとる。

- 飼育室ごとに床下換気口を南北に設ける。換気口には板戸とガラス障子を設ける。

- 屋根は土下葺き、本瓦葺きとする。

■ 競進社模範蚕室

1894(明治27)年埼玉県本庄市児玉町児玉2514-27

競進社模範蚕室修理後断面詳細図 1

競進社模範蚕室修理後断面詳細図 2

競進社模範蚕室南側外観

高窓(抜気窓)。

飼育室の簀子天井。

南廊下(広縁)。

飼育室床下炉と木蓋。

床下炉の詳細。

競進社模範蚕室修理後1階平面図

1階天井伏図・階床下平面図

参考文献

『埼玉県指定有形文化財 競進社模範蚕室修理工事報告書』埼玉県教育委員会刊、1981年「清涼育と温暖育の蚕室の仕組みと構成要素」勝亦達夫(東京理科大学大学院理工学研究科建築学専攻、工修)・川向正人(東京理科大学理工学部建築学科教授・工博)、日本建築学会計画系論文集、2010年

『蚕にみる明治維新 渋沢栄一と養蚕教師』鈴木芳行著、吉川弘文館刊、2011年

『日本のシルクロード・富岡製糸場と絹産業遺産群』佐滝剛弘著、中公新書ラクレ、中央公論新社、2007年

「養蚕」養蚕技術研究所のHPで公開

丸谷 博男(まるや・ひろお)

一級建築士事務所(株)エーアンドエーセントラル代表/(一社)エコハウス研究会代表理事/専門学校ICS カレッジ オブ アーツ校長

1948年 山梨県生まれ/1972年 東京藝術大学美術学部建築科卒業/1974年 同大学院修了、奥村昭雄先生の研究室・アトリエにおいて家具と建築の設計を学ぶ/1983年 一級建築士事務所(株)エーアンドエーセントラル arts and architecture 設立/2013年一般社団法人エコハウス研究会設立

1948年 山梨県生まれ/1972年 東京藝術大学美術学部建築科卒業/1974年 同大学院修了、奥村昭雄先生の研究室・アトリエにおいて家具と建築の設計を学ぶ/1983年 一級建築士事務所(株)エーアンドエーセントラル arts and architecture 設立/2013年一般社団法人エコハウス研究会設立

記事カテゴリー:サステナビリティ / 環境問題

タグ:エコハウス