連載を終えるにあたって

ほぼ隔月刊で、3年にわたった連載「建築史の世界」を終えるにあたり、建築家が建築史から学ぶ際に注意すべきことを以下に記すことにしたい。建築史は過去を語るが、それは過去を懐かしむためではない。連載第1回で確認したように、「いま」をよりよく知りたいからこそ、いい建築をつくりたいからこそ、「いま見ることができるもの」、つまり「過去」のデザインや設計手法、建築思想から学ぼうとするのである。当然ながら、建築家は、建築史のさまざまな分野の知識を網羅的に学ぶ必要はない。過去の建築やそれを解釈する建築史から、建築観やデザイン・スキルをブラッシュアップするための手がかりやヒントが得られれば十分なのである。そこで重要になるのが、建築史のリテラシーを高めることである。連載の冒頭で述べたように、建築史の体系や理論は完全というわけではない。建築史ではさまざまな概念をもとに説明を試みるが、そこには仮説のレベルにとどまるものや、怪しげな前提にもとづくものもあるので、そのような説明の暗黙の前提になっている人間理解を含めて、建築史の説明がどのような概念や論理で成り立っているのかついても目を向けるのがよい。その例をいくつか紹介するので、リテラシーを高める参考にしていただきたい。

写真1 市政会館・日比谷公会堂南立面(設計:佐藤功一、1929年)(撮影:藤岡洋保)

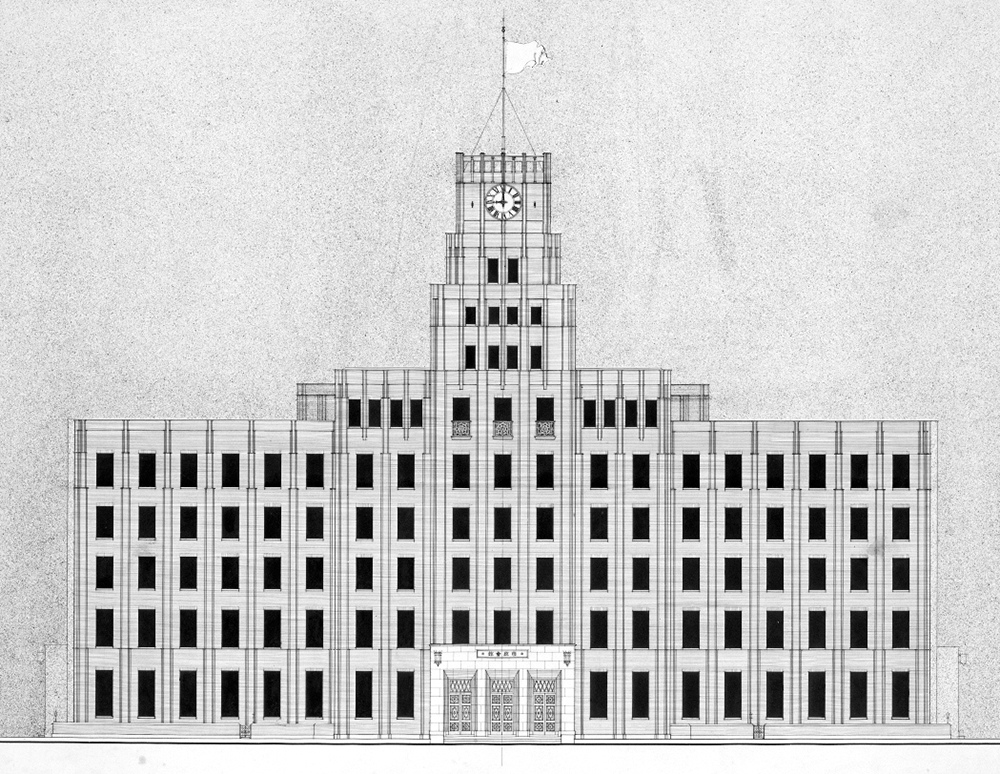

図1 市政会館コンペ1等当選案透視図(『東京市政調査会館競技設計図集』、洪洋社、1923)。コンペ実施時には、日比谷公園北東側に建設予定だったので、この図はその北側道路からの外観。

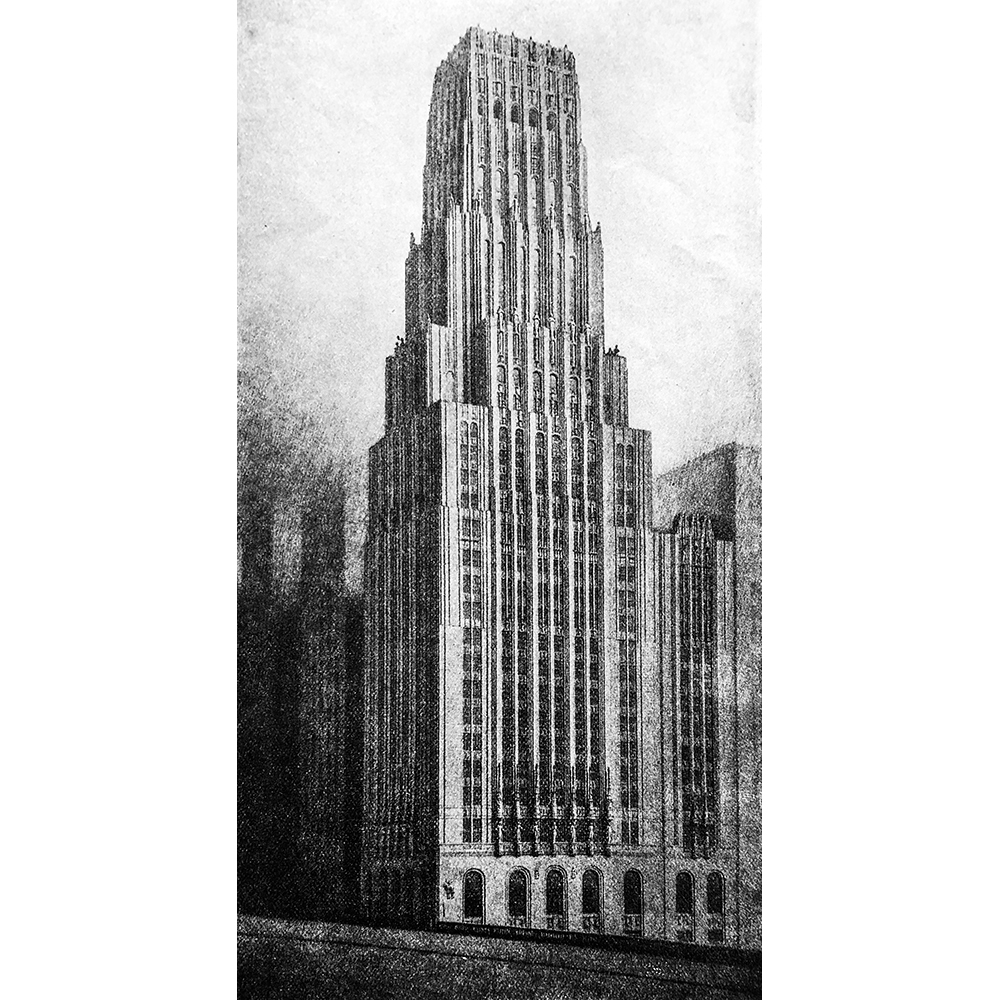

図2 シカゴトリビューン本社ビルコンペ2等エリエル・サーリネン案透視図

("Wendingen"1923年 no.5、p.8)

("Wendingen"1923年 no.5、p.8)

写真2 市政会館・日比谷公会堂の出隅・入隅のスリット(撮影:藤岡洋保)

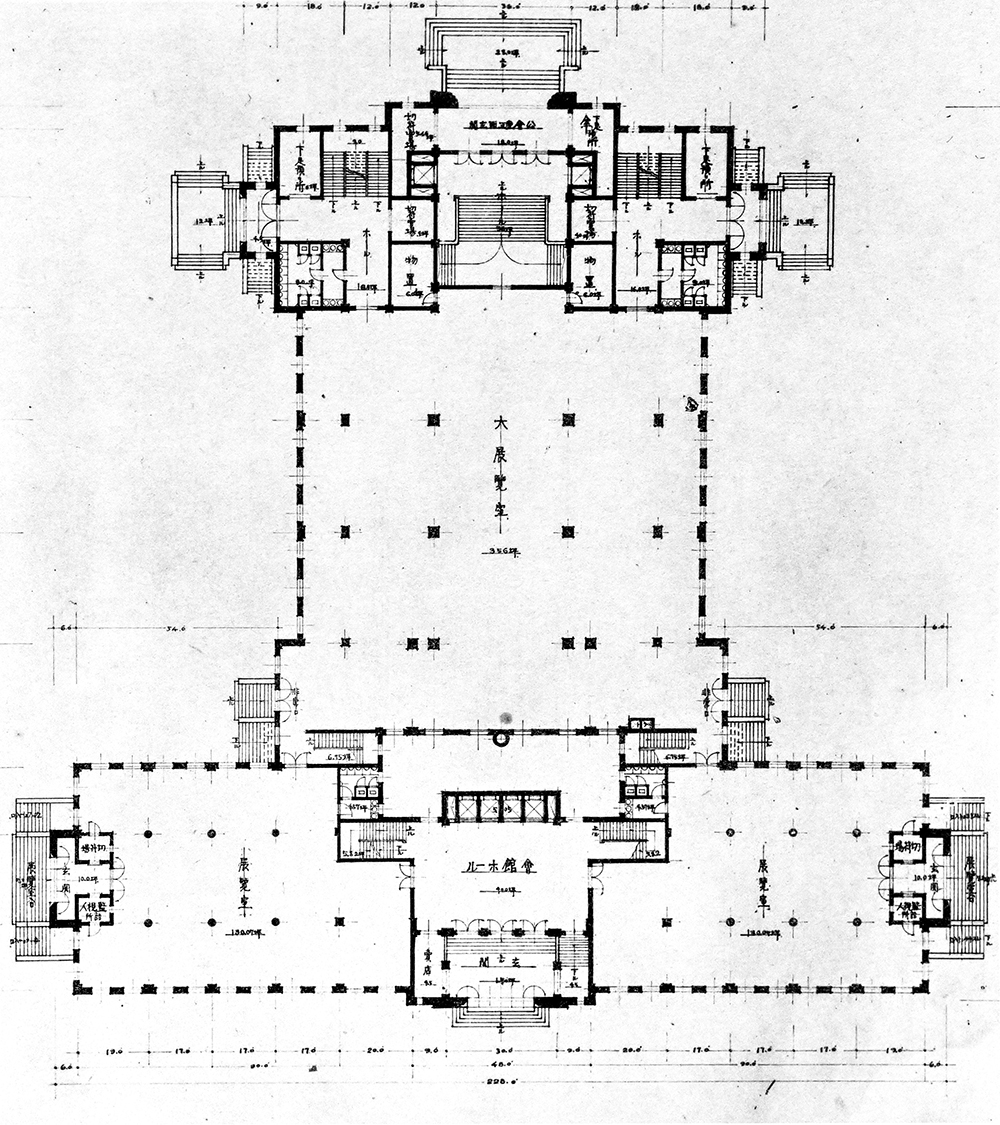

図3 市政会館コンペ1等当選案平面図(『東京市政調査会館競技設計図集』、洪洋社、1923)

写真3 市政会館・日比谷公会堂北西立面(撮影:藤岡洋保)。

左側の低い部分が日比谷公会堂。

左側の低い部分が日比谷公会堂。

写真4 日比谷公会堂正面(撮影:藤岡洋保)

図④ 『時事新報』1925(大正14)年2月11日朝刊9面「公会堂模型と設計者佐藤博士」。細部が実施案とは異なる。

写真5 市政会館・日比谷公会堂外壁ストリング・コースのテラコッタ(撮影:藤岡洋保)

写真6 日本学士院会館(設計:谷口吉郎、1974年)正面(藤岡洋保撮影)

写真7 三菱一号館(設計:ジョサイア・コンドル、1896年、復原2010年)(藤岡洋保撮影)

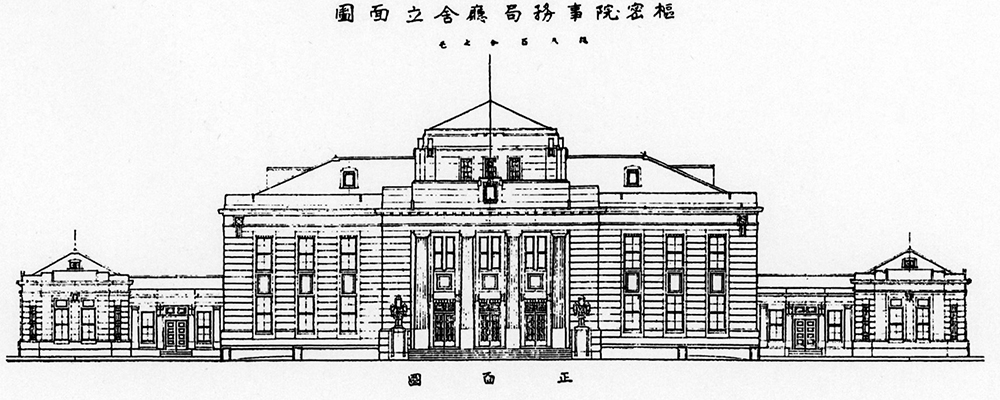

図5 旧枢密院庁舎(現・皇宮警察本部庁舎、設計:大蔵省議院建築局、1920年)立面図(正面図)

写真8 旧枢密院庁舎(現・皇宮警察本部庁舎、設計:大蔵省議院建築局、1920年)(撮影:藤岡洋保)

「ハリカルナッソスのマウソレウム」のモチーフは、塔の高さや幅、その下の建物の規模などに応じて、屋根勾配やディテールを変えて適用された。ここでは、屋根勾配が低くなっている。

「ハリカルナッソスのマウソレウム」のモチーフは、塔の高さや幅、その下の建物の規模などに応じて、屋根勾配やディテールを変えて適用された。ここでは、屋根勾配が低くなっている。

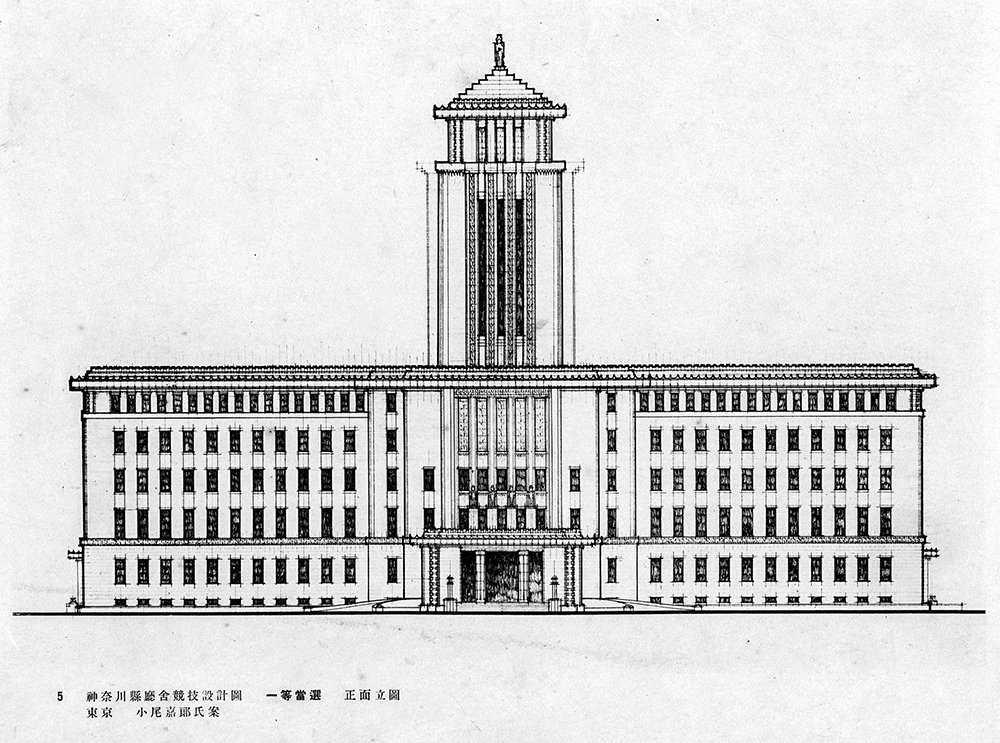

図6 神奈川県庁舎(小尾嘉郎原案、設計:神奈川県内務部、1928年)コンペ1等案正面図(『神奈川県庁舎競技設計図集』、洪洋社、1926)。塔屋頂部に「ハリカルナッソスのマウソレウム」のモチーフが見られる。

写真9 京成電鉄旧博物館動物園駅(設計:中川俊次、1933年)(撮影:藤岡洋保)

「似ている」、「影響を受けた」という説明について

建築史では、Aという建物とBという建物が似ていることを指摘することがある。そしてAが有名な建築家の作品で、Bより先に建てられていることから、BはAの影響を受けたという説明がなされることが多い。私自身もそのような説明をすることがある。その例として、市政会館・日比谷公会堂(1929、写真1)をとりあげる1)。

この建物は、東京市政調査会(1922/大正11年2月24日設立、現・公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所)によって日比谷公園南東隅に建てられた、鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上5階建て一部6階建てに4階の塔屋が載ったもので、東京市長だった後藤新平(1857 – 1929)が、ニューヨーク市政調査会をモデルに、都市問題や地方自治について研究・提言する、自主独立の「東京市政調査会」を構想し、それに賛同した初代安田善次郎(1838 – 1921、安田財閥の創立者)の遺志を継いだ2代善次郎(1879 – 1936)の寄付によって実現したものである。その際、長年東京市で設置の必要が叫ばれながらも実現できないままだった公会堂を合築することになったので、東京市政調査会の事務室と、同会所有の貸し事務室、展覧室(展示場)・講義室(「市政会館」のエリアで、同調査会の事務室や、運営資金を得るためのエリア)に公会堂がつくという、ユニークな構成の施設になった。

その設計者は指名コンペで決められた。1922(大正11)年12月に8名の建築家が指名され、応募要項が示された。コンペの締め切りは1923(大正12)年3月20日で、4月11日に早稲田大学教授の佐藤功一(1878 – 1941)が1等に選ばれ、実施設計を担当することになった。その当選案は図①のようなものだった。しかし、その年の9月に関東大震災が起こり、公会堂を日比谷公園に設けることに内務省が難色を示したこともあって、起工が1926(大正15)年10月にずれ込み、その後の1年3カ月あまりの工事中断を経て、1929(昭和4)年10月にようやく竣工した。

実施案の外観(写真1)は、コンペ1等案とはまったくの別物になっている。その変更の理由や背景などを記す資料は見出せないが、1922(大正11)年12月3日に当選者が発表されたシカゴ・トリビューン社ビル国際コンペの2等案(図2)がきっかけになったと、私は考えている。その案は、フィンランドの建築家エリエル・サーリネン(1873 – 1950)によるものだった。サーリネン案は1等ではなかったものの、上階に行くにつれて建物の幅を数階ごとに徐々に逓減させつつ、建物の出隅や、垂直性を強調する柱形の端部に、縦方向に複数の凹凸を細かく配して単調さを避けるというもので、スカイスクレーパーにふさわしい、新たなデザインを提案したものとして、世界の建築家の注目を集めた。

規模は異なるが、市政会館・日比谷公会堂も、6階から塔屋頂部にかけての逓減の仕方や、柱形の端部や出隅・入隅の縦方向に複数の凹凸のスリットを入れたあたりが、サーリネン案に似ているし、出隅・入隅のスリットの本数を層ごとに変える手法はサーリネン案と同じである(写真2)。

当時の日本では、海外の建築情報、それもデザインについての情報をリアルタイムで得るのはむずかしかった。日本の建築家はその情報を主に欧米の雑誌から得ており、それは船便で届くので、このシカゴ・トリビューンのコンペの当選案を目にすることができたのは、早くても市政調査会コンペの締め切り頃だったとみられる。当時のアメリカの代表的な建築雑誌『アーキテクチュラル・レビュー』や『アーキテクチュラル・フォーラム』にシカゴ・トリビューンの当選案が掲載されたのは1923(大正12)年2月なので、佐藤は、コンペの締め切り頃までサーリネン案を見ていない可能性が高い。

市政調査会・日比谷公会堂のコンペ(コンペ時の建物名称は「東京市政調査会館」)のポイントは、オフィスや展覧室・大講義室、そして公会堂という異なる機能ごとのヴォリュームの構成の仕方や、来館目的に対応した動線分離、そして窓が並ぶオフィスの立面と、大空間が壁で覆われる公会堂の立面のまとめ方にあったといえるだろう。佐藤案が1等に選ばれたのは、オフィスや展覧室、講義室がある市政会館の入口を道路側の中央と左右に、そして公会堂の入口をその背面の公園側に配して、それぞれの動線が重ならないようにしたことが評価されたからだろう(図3)。それが他の案にはない特徴だったが、このコンペの応募要項に「時計台を設置すること」という指示2)があったので、佐藤案では、それを1階から立ち上がる高塔にして、市政会館の正面中央に少し張り出して配している。この塔は、市政会館側の立面の支配的な要素になっており、その両側のオフィス棟のデザインとの整合性には問題があるように見える。おそらく佐藤もそれを気にして、この立面だけでなく、公会堂の大空間の側面を覆う壁とのかねあいも意識して、サーリネンのシカゴ・トリビューン2等案を参照しながら、細かいピッチで柱形を外壁全周に並べ、建物の出隅や柱形両端に複数の細かい凹凸を配しながら、オフィスと塔屋、そして公会堂(写真3、4)の外周全体に一体感をもたせるデザインに変えたのだろう。この大幅な設計変更がいつ行われたかはわからないが、1925(大正14)年2月11日の『時事新報』朝刊に、実施案に似たデザインの模型を手にした佐藤の写真(図4)が掲載されているので、それより前だったことは確かである。

要するに、シカゴ・トリビューン社コンペ2等のサーリネン案が市政会館・日比谷公会堂のデザインのもとになった(影響を受けた)というのが私の見立てだが、それを裏づける文献資料はないので、ここに示したのは「仮説」である。しかし、サーリネンのシカゴ・トリビューン2等案のデザインやディテールが当時においては新しかったこと、そして市政会館・日比谷公会堂のヴォリュームの処理の仕方(上層の逓減の仕方)がよく似ているだけでなく、出隅・入隅の凹凸の本数を層ごとに変える手法が同じであることを確認できるので、上記は「確からしい仮説」といえるだろう。

次に「確からしくない仮説」として、谷口吉郎(1904 – 79)が設計した日本学士院会館(1974、写真6)についての私の「思いつき」を紹介する。

この建物の立面を特徴づけるのは、3層に配された縦長の窓である。縦長窓は谷口の好んだモチーフなので、それが多用されていることに不思議はないのだが、1階窓には黒の薄い額縁が、2階窓にも同様の黒の額縁が見られるものの、その窓の高さがより高くなり、3階では黒の額縁で囲ったうえで出窓にするという、谷口作品には珍しい手法が適用されているのが注目される。規則正しく縦長窓が並ぶ立面を単調にしないために、また、学士院のステイタスを示すために編み出した手法なのだろうが、どこからそのアイデアが出てきたのかが気になった。そこで想起したのが三菱一号館(ジョサイア・コンドル(1852 – 1920)設計、1896、復原2010、写真7)である。この建物では1階の窓の額縁が外壁と面一になっているのに対し、上階のそれが少し張り出しており、その額縁のデザインも2階より3階のものが凝っている。つまり、どちらも3階建てで、窓まわりのデザインを、上階になるにつれて華やかにしている点が似ているので、日本学士院会館の設計の際に三菱一号館を参照したのではないかという考えが頭をよぎったのである。

博物館明治村の提唱者だったことにうかがえるように、谷口が明治建築に愛着を感じていたのは確かだが、彼が種明かしをするはずはなく、先掲のデザイン手法以外の類似点を示すことができないので、これは「確からしくない仮説」である。要するに、「思いつき」の域を超えるものではなく、適当に聞き流せばよいという類のものである。この種の仮説に出会ったら、鵜呑みにしないほうがいい。

「似ている」ことを根拠に、「影響を与えた」とか「デザインのもとになった」というニュアンスで語られる例を、もうひとつ挙げよう。それは、神戸大倉山公園の伊藤博文像台座で、それを説明するサイトには「この台座は、国会議事堂の尖塔のモチーフとなっています」3)と記されている。つまり、国会議事堂の中央部の塔の屋根のデザインは、神戸大倉山公園の伊藤博文像の台座をもとにしている(どちらにも吉武東里(1886 – 1945)が関係していたことを根拠にしている)と言っているわけである。連載第13回(本誌2021年4月号)http://coretokyoweb.jp/?page=article&id=1004に記したように、国会議事堂の中央塔の屋根のデザインは、19世紀後半に西洋で提案された「ハリカルナッソスのマウソレウム」の復原案をもとにしていると考えるべきなので、この説明は正しくない。なぜ、そのような誤解が生じたかというと、Aという建物とBという建物が似ており、Aの方が先にできているから、BはAの影響を受けたものだという論理の欠陥を認識していないからである。AとB以外に、それらに似たCという建物が先にあって、それがAやBに影響を与えた可能性があり得ることを想定していないことから生じた誤解なのである。この場合、「Cという建物」が「ハリカルナッソスのマウソレウム」の復原案であることはいうまでもない。

連載第13回に示したように、国会議事堂の中央塔の屋根がその「ハリカルナッソスのマウソレウム」の復原案を参照したものであることは、当時の建築家・評論家の中村鎮(1890 – 1933)も指摘している。このモチーフは当時の日本の建築家の間ではよく知られたもので、旧枢密院本庁舎(図5、写真8、大蔵省議院建築局設計:現・皇宮警察本庁舎、1920)や神奈川県本庁舎(図6、小尾嘉郎原案・神奈川県内務部設計、1928)、京成電鉄旧博物館動物園駅(写真9、中川俊次設計、1933)などに用いられているのが、その証である。さらにいえば、このモチーフは20世紀初頭から欧米で流行していたものだった。その頃には、塔の上にドームを架けるのは時代遅れと見なされるようになり、方形平面の建物の屋根に、「ハリカルナッソスのマウソレウム」の復原案に想を得た、よりモダンな、階段ピラミッド状の直線的なデザインが適用されるようになっていたのである。

図7 東京市政会館新築設計図/南立面図(部分、1925年8月提出の建築確認用、公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所蔵)

図8 市政会館並日比谷公会堂新築設計図/南立面図(部分、竣工図、公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所蔵)。塔屋の時計の位置も変えている。

「似ている」という指摘には意味があるか?

「似ている」ことを巡って、いくつかの事例を紹介してきたが、ここであらためて、「似ている」と言うことにどんな意味があるのかを考えてみたい。そもそも「似ている」とか「影響を受ける」のはよくないことなのだろうか。それは独創性の欠如と見なされがちだが、無から有が生じない以上、すべてのモチーフが独創的であることなどあり得ないので、ある時代の建築が似たものになるのは当然のことである。その一方で、「影響を受けた」とされるデザインの建物と、そのもとになったと思われる建物の与条件が同じということは、まずあり得ない。せいぜい、建物のある部分が似ているというだけである。ましてや、機能や規模、構造、プロポーションが異なれば、設計の仕方は変わるので、「似ている」というだけでは、建物の特徴やデザインの善し悪しを説明したことにはならないのである。「似ている」ことを指摘するだけでなく、「似たモチーフ」を適用したことで、いいデザインになっているかどうかを見極めることが求められる。

先掲の市政会館・日比谷公会堂では、当初のコンペ1等案と比べると、サーリネンのモチーフを採用したことで、塔屋と建物本体が、そしてその反対側の公会堂の立面も含めて一体になっていることに注目すべきで、これによって、当初案よりはるかにいいデザインにできたことが高く評価されるのである。佐藤功一は、この立面に何度も手を加え、完成度を上げるための努力を惜しまなかった。途中の案(図7、建築確認申請用)と最終案(図8)を比べると、最終案のほうが、時計塔と建物本体が違和感なくつながっているだけでなく、立面に新たに追加した水平線がいいアクセントになっているのが見てとれる。この水平の帯は黄色のテラコッタで、上下に2つに分かれ、それぞれの断面形状が異なるという手の込んだもので、外観を華やかにするのに効いている(写真5)。

ここでの注目点は、佐藤が、サーリネン案を出発点にして、コンペ1等案よりはるかにいいデザインを提案したことである。この場合、サーリネン案は「型」とでもいうべきものであり、佐藤はそれを採用しつつ、自身の創意を加えたのである。佐藤は、その「型」の中に市政会館・日比谷公会堂のデザインの新たな可能性を見いだしている。要するに、デザインを語る際に「型」に言及するだけでは不十分で、「型」の枠内で何をやったかを説明することが重要になるのである。

モダニズムが登場するまでは、このような「型」を踏まえて設計するのが一般的だったといってよい。

写真10 新大阪ホテル外観(『新大阪ホテル 衛生工業設備概要』、須賀商会、1934頃)

歴史主義は「模倣」か?

歴史主義の建築(俗称「様式建築」)は、そのような「型」を重視した建築の好例といえる。日本のモダニストが、歴史主義を「模倣の建築」と批判したことはよく知られている。過去の建築様式を適用して立面を整えるのは「模倣」だ、というわけである。その批判の裏には、機能分析や構造合理性から形を導き出すべきだという主張や、独創性を称揚する姿勢があった。「はじめに形ありき」というやり方を否定したのである。

ここでまず、歴史主義の建築の背景に注目してみよう。歴史主義がはじまった頃、つまり近代前期には、新しいビルディングタイプが相次いで登場した。それまで、西洋の建築家が設計するビルディングタイプといえば、教会や修道院、宮殿、城郭、貴紳の館、モニュメントにほぼ限られていたが、国民国家が誕生するにつれて、新しいビルディングタイプが必要になってきた。

それについて説明する前に、連載第2回でも触れた「国民国家」について、簡単におさらいしておこう。「国民国家」は、確定された国境を持ち、その内部の人びとを「国民」として位置づける。そして、その国境内での主権を主張し、それが侵された場合には武力によって撃退する。これは、いまの世界のあたりまえの国家形態だが、そのはじまりは17世紀後半だった。移民国家アメリカに典型的なように、「国民」は単なる寄せ集めの集団だが、国民国家を維持していくためには、その「国民」に税金を払ってもらう必要があり、有事の際には兵士として国を守ってもらわなければならないので、「国民」を統合する仕掛けが重要になる。そのために国旗や国歌がつくられ、義務教育から大学までの教育体系が整えられ、標準語の制定や、貨幣制度、通信メディアの整備とともに、「国民」の声を聞くための議会、行政のための官僚制度や、治安維持のための警察や司法制度、さらには福祉制度が設けられる。そして、「伝統」の創設も重要になる。「国民」の結束を図る手段として、「独自の輝かしい過去や文化」を共有しているという「神話」が求められることになるのである。こうして、この新しい国家形態は、議事堂や官庁、大学や博物館・美術館をはじめとする教育機関、警察署、裁判所、中央市場、軍隊本部、公立病院、公営住宅などを新たに必要とすることになり、伝統表現が新たなテーマになった。また、資本主義の導入や技術の進歩によって、オフィスビルや証券取引所、鉄道駅などが登場した。その結果、近代にはビルディングタイプが一挙に増え、それが建築家にとっての新しい課題になったのである。

良心的な建築家ならば、新しいビルディングタイプにふさわしいデザインを提案したい。駅が市場に見えてほしくはないし、博物館がオフィスビルに見えるのも考えものである。しかし、これらのビルディングタイプには前例がないので、過去の建築様式に何らかの意味を重ねて、建物の用途や場所性を表現しようとしたのが歴史主義だったのである。

その一例をあげよう。写真10は、1934(昭和9)年に大阪の中之島に建てられた「新大阪ホテル」(臨時ホテル建設事務所/基本設計:高橋貞太郎(1892 – 1970))である。昭和初期の建物ということで、装飾は控えられているが、最上階の窓上にヴェネツィアン・ゴシックの尖りアーチが並んでいるのがわかる。ちなみに、ヴェネツィアン・ゴシックのアーチの特徴は、一般的な尖りアーチに見られる、先端の突起のほかに、アーチの途中に変曲点があることである。なぜこのホテルにヴェネツィアン・ゴシックが適用されたかといえば、中之島が堂島川と土佐堀川に挟まれていることを踏まえて、「大阪中之島といえば水の都」→「水の都といえばヴェネツィア」→「ヴェネツィアといえばヴェネツィアン・ゴシック」ということだったと考えられる。要するに、ヴェネツィアン・ゴシックを適用することで、「水の都・大阪中之島」に建つことを、つまり場所性を表現しようとしたのである。

「なんだ、連想ゲームか?」と笑われるかもしれない。しかし、その嘲りはその批判者にはね返ってくる。「大阪らしさ」を表現してほしいと頼まれて、よりよい案を提示できるかというと、ことは簡単ではない。この種の課題には唯一の正解など、存在しないからである。

さらにいえば、歴史主義を乗り越えたと僭称したモダニズムには、このようなテーマへの対処法がなかった。連載第2回で示したように、モダニズム建築は、合理主義を基盤とし、線や面のような抽象的・幾何学的な要素の「コンポジション(構成)」をよしとする新しい美学にもとづく建築のことである。合理主義は普遍性・本質性を重視する。うわべの多様性にではなく、その裏に潜むと考えられる本質的要素(真実)に価値を見る。建築は基本的に一品生産なので、古今東西の建築は多様だともいえるが、合理主義的建築観では、その裏に建築を成り立たせるのに必須の本質的・普遍的要素(具体的には、柱・梁などの構造体や、直方体・円筒形などの幾何学的立体による構成など)があると考える。それを抽出して建築をつくったとしたら、建築の本質的要素を必ず含むことになるから、どこに建てても、いつの時代につくられても有効な「真の建築」になるはずだということになる。その一方で、付加装飾は本質的要素ではないので、忌避される。これがモダニズムの思想的基盤である。そこには、ビルディングタイプの特性(○○らしさ)や場所性の表現への配慮は見られない。モダニズムは「形の意味」を無視したのである。この点で、モダニズムは歴史主義を乗り越えたわけではない。ゲームのルールが変わっただけで、歴史主義からモダニズムのへの移行は、「進化」ではなく、「変化」だったということである。

歴史主義も「型」重視の建築だった。過去の建築様式がその「型」ということだが、それを選択するだけでデザインが決まるわけではない。それぞれの様式には守るべきルールがあるとはいえ、歴史主義の建築家も内部の機能と立面の対応を意識していたし、細部を自由にアレンジする余地もあった。それが、彼らにとっての「創作行為」で、そこに「新しさ」や「独創性」を見いだしていたのである。「型」は、あくまでも設計の出発点であって、その枠内に設計の自由度を見出すことができたということである。「型」があるからこそ、そのような自由が得られ、同時に、デザインをあるレベル以上に保てたともいえる。これは、デザインの要諦を示唆することでもある。多くの場合、「建築の新しさ」は、「新しい形の発明」によりも、「既存のモチーフや形の新しい組み合わせや解釈・変形」にあるということである。

ちなみに、このような意味での「型」は、モダニズムによって公式には否定されたとはいえ、現代でも生きているともいえる。かつてル・コルビュジエ(1887 – 1965)やフランク・ロイド・ライト(1867 – 1959)風のデザインが流行し、今日ではレム・コールハース(1944生まれ)流の斜路や不整形な外観、そしてザハ・ハディド(1956 – 2016)風の自由曲面多用のデザインが散見されるのが、それを示唆している。

巨匠を神格化してはいけない

建築界だけでなく、マスコミにも巨匠を神格化する傾向がある。たとえば、巨匠が設計した建物の保存運動が起きたとき、「これは有名建築家が設計したものだから残す価値がある」という説明がなされることがある。しかし、巨匠といえども苦手なビルディングタイプはあり得るし、予算の制約などのために、思うように腕を振るえなかった例もあるはずである。そして、巨匠にも駄作があり得るから、巨匠が設計したものだからというだけでありがたがるのはよくない。それは、巨匠の権威にすがろうとしているからである。権威主義を振りかざすのではなく、その作品の与条件や、それに対応するために提案されたデザインを冷静に分析しなくてはならない。また、建築家を紹介するときに、巨匠の弟子であることに言及することもある。これも、権威づけの一種といえる。多くの弟子は、ある期間師匠のもとで過ごしただけだし、師匠が弟子に自身の設計について逐一説明することはなく、師匠の思想やデザインの全体像を把握することなど、できるはずもないからである。弟子が師匠のモチーフを用いてデザインすることがあるが、先述のように、「似ている」ことを指摘するだけではその設計趣旨を説明したことにはならない。

さらに踏み込んでいえば、巨匠といえども、設計の過程で起きていたことをすべて把握することはできない。雑誌に発表される設計趣旨は、設計の現場で起きていたことを逐一記しているわけでないし、竣工後に書きかえられた記憶ともいえる。実際には、設計者自身が設計の過程すべてを認識していることなど、あり得ない。模型をいじっているときに、あるいはエスキースの際に気まぐれに1本の線を引いたことから、面白いアイデアが出てくることもあるし、誰かが発した一言が設計の方向を変えることもある。設計の最中にはゴールは見えていない。試行錯誤しているときには、さまざまな事態に遭遇する。そこにかいま見える偶然をどれだけ多く察知して、デザインの新たな可能性を見出せるどうかが、よりよいデザインへの分岐点なのである。設計という行為は、寄り道をしながら、まだ見えぬゴールを探る試みである。そして、設計を進める際には、それとは意識しないまま、その都度、何らかの美意識にもとづいて数え切れないほどの判断をしているはずなので、設計の過程で起きていたことすべてを、設計者自身も把握することはできない。

人は、自分自身の行動の基盤になるものすべてを認識することはできない。ジークムント・フロイト(1856 – 1939)が百年以上も前に指摘したように、人は、認識すらできない無意識にあやつられているからである。

「近代人のドグマ」

建築史が描く建築家像には、暗黙の人間理解が潜んでいることがある。それは、「『近代人』のドグマ」とでもいうべきものである。これは近代特有の人間理解で、「しっかりした自己を持ち、常に理性に従って行動できる人間」のことである。これを前提にすれば、作風を頻繁に変える建築家は「無節操」と見られがちになるし、その一方で、その場その場で的確な判断をしながら、よりよいデザインを目ざす(ように見える)建築家は高く評価されることになる。「ぶれない主体」が暗黙の評価基準になっているということである。しかし、前章の末尾で触れたことが現実であるとすれば、この「近代人」は虚構に過ぎず、それを前提にした説明には疑問符がつくことになる。このような人間理解を相対化すれば、建築史の書き方も変わり得る。私は、2009(平成21)年に『表現者・堀口捨己—総合芸術の探求—』(中央公論美術出版)を上梓した。いうまでもなく、堀口捨己(1895-1984)は巨匠だが、彼の言説と作品、そして関連史料の間に見られる齟齬に注目しながら、彼の作品や著作について考察したものである。さまざまな分野で活躍した表現者・堀口捨己の行跡を近代日本というコンテクストの中で再評価したもので、神格化するのを避けながら、理性と感性がせめぎ合う、矛盾をはらむ彼の営為を共感をもとに描くというものだった。

集合知としてのデザイン

名建築の設計を巨匠ひとりの功績に帰すことも多いが、そこにも注意が必要である。多くの建築家が考えつかないような形やアイデアを提案できる、独創的で際立った個性を高く評価するのは、ルネサンス時代からである。しかし、大規模な建物をつくることは、スタッフや、構造や設備の技術者、施工者、そして施主をも含む共同作業である。私は、有名建築家の弟子たちからいろいろ話を聞いてきたが、その際、「あれは私がやりました」といわれることもあった。しかし、その弟子たちの独立後の作品にはさほどの輝きが見られないこともあるので、それをそのまま受け入れることはできない。とはいえ、巨匠がひとりですべてを決めているわけでもない。要するに、建物は、ある集団の集合知によってできているということなので、それを率いた巨匠の名前は、その集団を指示する集合名詞と見なしたほうがいい。そして、巨匠が仮に手を動かしていないとしても、チームの力を結集して自分が意図する方向にコントロールしながら、納得のいく作品をつくり出していれば、評価すべきなのである。

終わりに

建物のデザインや設計趣旨を読み解く際に、上記のことを踏まえておくのは意味があると考えられる。巨匠ひとりの功績にして済ませるような単純化はできれば避けたい。設計の過程で起きていたことの全貌を把握することはできないが、そこに何らかの意味を見いだすには、いろいろな角度からていねいに見ることが欠かせない。設計者の意識的・無意識的判断に拠っていた「設計」という行為に、AIのような新たなブラックボックスが加わったことから、それを読み解くのがさらに難しくなってきている中で、建築家が記した設計趣旨や施主にまつわるエピソードだけを頼りに建築を語ることには、隔靴掻痒の感がともなう。さまざまな制約があるものの、建築史では、実際の建物や設計図を分析し、建物が建った当時の建築観や技術、法規、デザインのやり方、社会のあり方などを参照しながら、建築界に意味のあるメッセージを発することを試みる。そこには、主観が避けがたく混入するし、史料がなければ沈黙するしかない。しかし、そのような不完全なものであっても、建築にかかわる言説の一翼を担いながら、建築関係者を鼓舞するものにはなり得ると思う。設計者が、目の前の課題に悩んでいるときに、建築史のメッセージが一筋の光になって、何らかの方向性を示唆するものになれれば幸いである。

[註]

1) 藤岡洋保「市政会館の建築史的評価」(『市政会館を読み解く — 市政会館開館90周年記念事業の記録』[公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所、2020]所収)参照

2)『東京市政調査会館競技設計図集』(洪洋社、1923)に募集要項の主要項目が掲げられている。

3)https://www.kobe-park.or.jp/guide/statue/

[謝辞]

公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所から、図⑦と⑧の掲載許可をいただきました。記して謝意を表します。

1) 藤岡洋保「市政会館の建築史的評価」(『市政会館を読み解く — 市政会館開館90周年記念事業の記録』[公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所、2020]所収)参照

2)『東京市政調査会館競技設計図集』(洪洋社、1923)に募集要項の主要項目が掲げられている。

3)https://www.kobe-park.or.jp/guide/statue/

[謝辞]

公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所から、図⑦と⑧の掲載許可をいただきました。記して謝意を表します。

藤岡 洋保(ふじおか・ひろやす)

東京工業大学名誉教授

1949年 広島市生まれ/東京工業大学工学部建築学科卒業、同大学院理工学研究科修士課程・博士課程建築学専攻修了、工学博士、日本近代建築史専攻/建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインについての研究や、近代建築家の研究、近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存にも関わる/主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)など/2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞

1949年 広島市生まれ/東京工業大学工学部建築学科卒業、同大学院理工学研究科修士課程・博士課程建築学専攻修了、工学博士、日本近代建築史専攻/建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインについての研究や、近代建築家の研究、近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の保存にも関わる/主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)など/2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞